一场由数字科技驱动的文化变革,正悄然重塑古建筑与大众的关系。2024年,国产游戏《黑神话:悟空》以山西古建为蓝本构建虚拟世界,意外点燃了一场文旅狂欢。游戏中,佛光寺东大殿的斗拱、应县木塔的榫卯、小西天的悬塑被转化为沉浸式场景,玩家在探索中自然对现实中的古建产生好奇。

数据印证了这种“虚拟引流,现实打卡”的效应:去年,隰县小西天游客量激增至68.7万人次,同比增长411%;应县木塔接待量达237.9万人次,增长164%;就连晋祠这样的传统景点,游客量也增长近四成。“跟着悟空游山西”成为年度现象级话题,微博相关话题阅读量超30亿次,抖音短视频播放量破百亿,古建从“小众爱好”一跃成为年轻人追捧的“国潮符号”。

这场热潮不仅体现在游客数量上,更催生了一批“会讲故事”的文创产品。大同善化寺的“最萌四大天王”冰箱贴将唐代彩塑的威严与Q版形象结合,成为社交媒体爆款;太原钟楼街的古建帆布袋印有斗拱结构图解,日均销量超千件;应县木塔镂空纸雕本则通过层层镂空工艺,还原木塔五层四十九开间的精妙,上市即售罄。

这场热潮不仅体现在游客数量上,更催生了一批“会讲故事”的文创产品。大同善化寺的“最萌四大天王”冰箱贴将唐代彩塑的威严与Q版形象结合,成为社交媒体爆款;太原钟楼街的古建帆布袋印有斗拱结构图解,日均销量超千件;应县木塔镂空纸雕本则通过层层镂空工艺,还原木塔五层四十九开间的精妙,上市即售罄。

这些产品突破了传统文创的“纪念品”属性,将古建知识转化为可触摸、可互动的文化符号,构筑起传播的“第二曲线”。据统计,2024年山西古建文创产品销售额同比增长230%,其中90后消费者占比达65%,印证了“文化IP+年轻化表达”的市场潜力。

曾经沉默的游客变成踊跃的提问者:“斗拱如何抗震?”“壁画修复用什么材料?”“普通人能参与保护吗?”这种转变背后,是公众从“观光者”到“参与者”的身份升级,也是文化自信的生动体现。

古建筑能以如此鲜活的姿态走进大众视野,离不开文物工作者在幕后的坚守与创新。古建修缮技艺日渐精益,将传统工艺与现代科技深度融合。

过去,修缮依赖“眼看、手摸、尺量”的经验,如今,激光扫描与无人机倾斜摄影技术可生成毫米级精度的三维模型,连斗拱背面的榫卯细节都能清晰呈现;X射线荧光光谱、红外光谱等无损检测技术,能分析木材的腐朽程度、颜料的化学成分,避免“修复性破坏”;碳纤维布加固、纳米硅烷处理等新材料,则在修复中实现“最小干预”——用碳纤维布包裹腐朽的木柱,既增强强度又不改变外观;用纳米硅烷喷涂砖石,既能防水又不堵塞“呼吸孔”,保持材料的透气性。

科技更重塑了古建保护的逻辑。数字化模拟修复技术可模拟不同方案对地震、风力的响应,测试加固效果;在古建关键部位安装温湿度、应力应变传感器,结合AI算法实时分析数据,一旦出现倾斜、开裂等异常,系统会立即预警,实现从“被动抢救”到“主动守护”的转变。北京故宫博物院修缮专家李明感慨:“以前修缮靠老师傅的‘手感’,现在靠数据的‘精准’;以前担心‘修坏了’,现在能预测‘未来十年会怎样’。”

新技术还创造了全新的互动场景。在山西博物院,观众戴上VR设备即可“拆解”应县木塔的斗拱结构,观察每一层榫卯的咬合方式;扫描佛光寺东大殿的AR标识,手机屏幕会浮现唐代工匠的建造过程,实现“所见即所得”的科普。

社交平台上,AI生成的古建创意海报、短视频频登热搜,#当古建遇上赛博朋克#话题阅读量达8.2亿次,年轻人用数字笔触为传统建筑赋予时尚表达:“原来斗拱可以像乐高一样酷!”“木塔的星空顶,比现代美术馆还震撼!”

从游戏中的虚拟场景到现实中的文创爆款,从修缮现场的科技设备到社交媒体的创意传播,中国古建筑正以数字科技为翼,突破时空界限。它们不再是沉默的历史标本,而是可参与、可互动、可创造的文化生态。

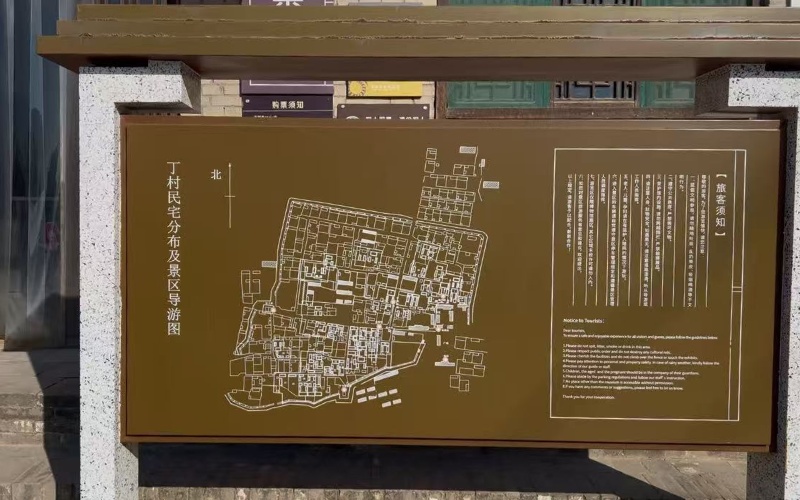

晋源汾城俏城楼

木雕飞翎载风雨

九脊殿奉儒孔

大成门开跨古今

半圆泮池诸侯规

进士锦衣桥中行

棂星门石龙图腾

金声玉振狮回望

藏经阁依鉴察坊

朱元璋帝心祭祀

城隍庙前献忠诚

无钉移柱撑前堂

彰善瘅恶代天宣

金汤巩固筑城墙

乾坤自在麒麟壁

天化物化自循环

当激光扫描仪记录下每一处榫卯的弧度,当AI算法预测着古建的“健康状态”,当VR技术让斗拱结构触手可及,千年文明正以更平等、更有趣的方式,向每一个人敞开怀抱。正如古建前那位举着手机拍摄AR讲解的游客所说:“现在,我终于读懂了它的心跳。”这场变革不仅让古建“活”在当下,更让每一个普通人成为文化传承的参与者--因为,读懂古建的心,就是读懂中华文明的心。

-

陕西省考古研究院公布了一项重要考古成果——在西安市长安区贾里

-

巴黎毕加索博物馆宣布启动名为“毕加索2030”的大型改造项目

-

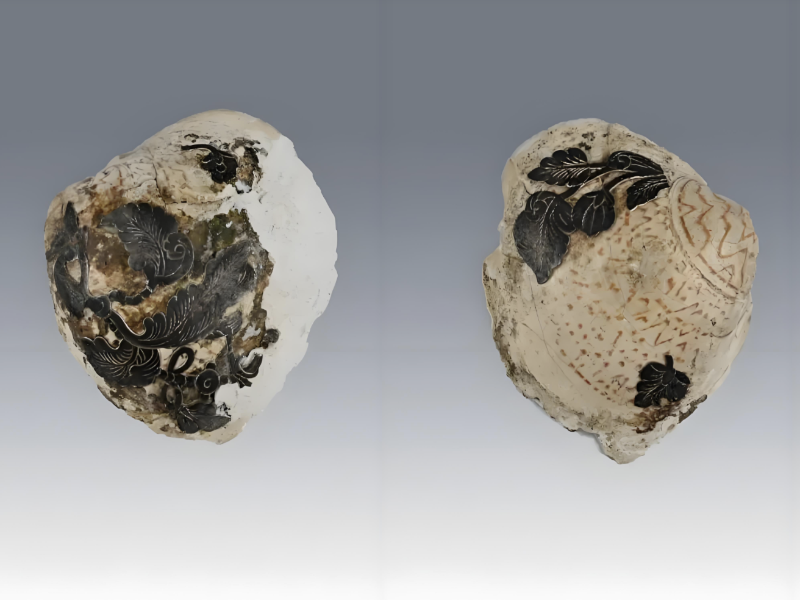

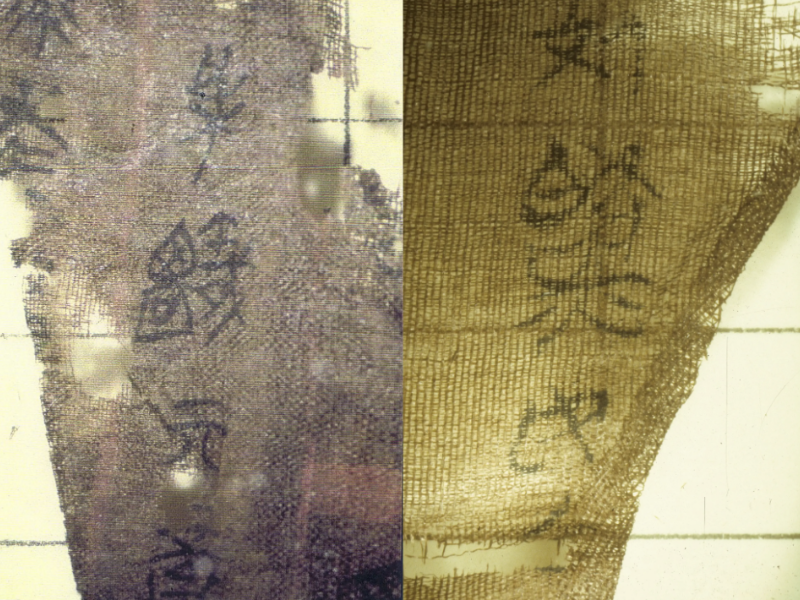

湖南省博物馆举行隆重仪式,迎来两件流失海外79年的国宝级文物

-

“宝贝”为何成为珍爱的代名词?元宝是否真是“元朝之宝”?五十

-

岭南的晨雾总是裹着咸涩的海风。当珠江的潮水漫过沙堤,当骑楼的

-

位于中国北京中轴线核心位置的故宫博物院迎来了它的百岁生日。这