货币里的文明密码:从实用到象征

商周时期,中原人以海贝为媒,“贝”字因此成为财富与珍贵的象征,“宝贝”一词便由此承载了温情。春秋战国时,铸币形态因地域而异:农耕区的布币脱胎于铲形农具,其“溜肩膀”造型(学名为“斜肩弧足空首布”)令人忍俊不禁;渔猎区的刀币则源于削刀,齐国货币甚至直接刻上“大”字,留下“齐大刀”的趣闻。

秦统一六国后,方孔圆钱从圜钱演变而来,以“半两”记重,开启了延续七百余年的五铢钱时代。唐高祖李渊废除记重制,以“开元通宝”确立宝钱制,货币命名从此脱离重量束缚。博物馆讲解员以一件1948年金圆券为例,揭示货币失信的惨痛教训——60亿元纸币在上海仅能买70粒米,在新疆不够一个馕,警示着货币稳健的底线。

形制中的智慧:天圆地方与实用主义

方孔圆钱的普及,暗含古人“天圆地方”的宇宙观,更藏着工艺巧思:方孔便于串于木棍固定打磨,圆孔则易打滑。王莽新朝的“金错刀”更将圆形方孔钱与刀币结合,以错金技术嵌入黄金,堪称古代货币的“时尚单品”。而元朝正式以“元宝”命名金银锭,直指“元朝之宝”的野心。船形银铤则见证了商贸智慧。这种民间大宗贸易用币,或寓意海上丝绸之路,或以拉薄边缘彰显成色诚意。明清银本位制度下,“银行”一词应运而生——“银”为货币,“行”为商业机构,见证中国融入全球贸易的历程。

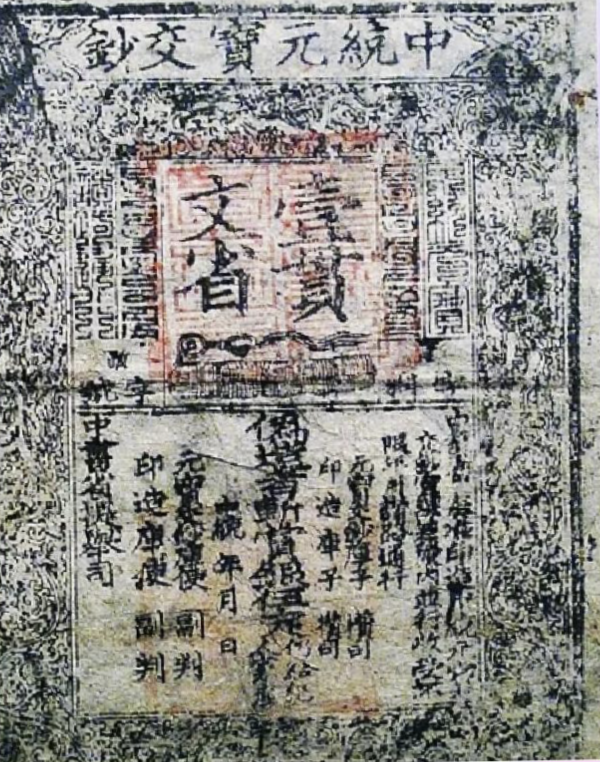

纸币里的科技与博弈

博物馆的“暗柜”中,陈列着世界最早的纸币实物——元代“中统元宝交钞”。不同于棉质人民币,它以桑树皮为料,通过繁复图案与官方印章实现防伪。宋代《清明上河图》中铁钱流通的窘迫,催生了世界上最早的纸币“交子”,开启全球金融史先河。抗战时期,陕甘宁边区银行以“7角5分券”补足货币缺口,两张抵1元5角,四张作3元,在战火中激活经济。这些创新,印证了货币不仅是交易工具,更是政治智慧的载体。

从驼铃到数字:货币史的千年回响

漫步展厅,丝路铜钱与远航银锭诉说着古代商贸的辉煌;数字货币展区则预示着未来。人民币的“朋友圈”已扩展至全球,而货币形态的每一次蜕变,都镌刻着政治变迁与经济脉动。

正如观众陈政所言:“钱币中既有博弈,更见智慧。”这座博物馆不仅收藏着金属与纸张的历史,更珍藏着中华民族对财富、信用与文明的深刻理解。方寸之间,千年文明跃然眼前。

-

巴黎毕加索博物馆宣布启动名为“毕加索2030”的大型改造项目

-

湖南省博物馆举行隆重仪式,迎来两件流失海外79年的国宝级文物

-

“宝贝”为何成为珍爱的代名词?元宝是否真是“元朝之宝”?五十

-

岭南的晨雾总是裹着咸涩的海风。当珠江的潮水漫过沙堤,当骑楼的

-

位于中国北京中轴线核心位置的故宫博物院迎来了它的百岁生日。这

-

《科学》杂志发表了突破性研究:通过对中国湖北郧县(今十堰市郧