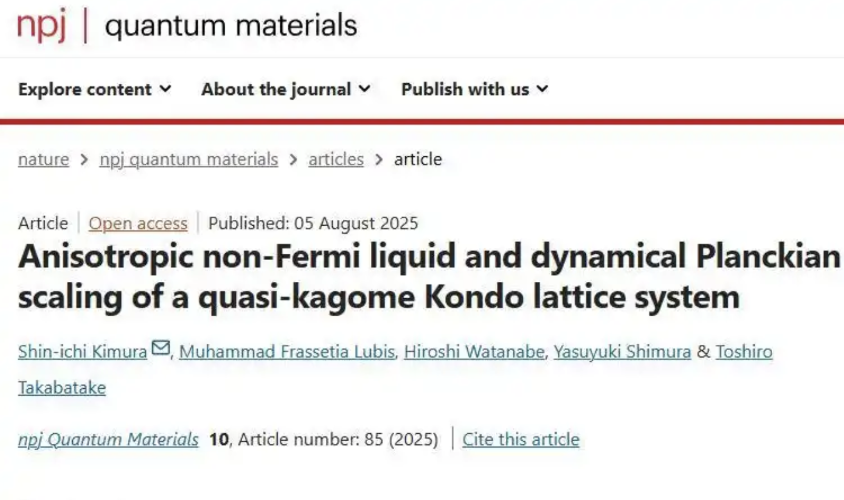

该研究聚焦于“重费米子”这一特殊电子态。在某些固体材料中,传导电子与局域磁性电子强烈耦合,形成质量显著增加的“重电子”,即重费米子。这类电子态常伴随非常规超导等奇异物性,是凝聚态物理领域的核心研究对象。

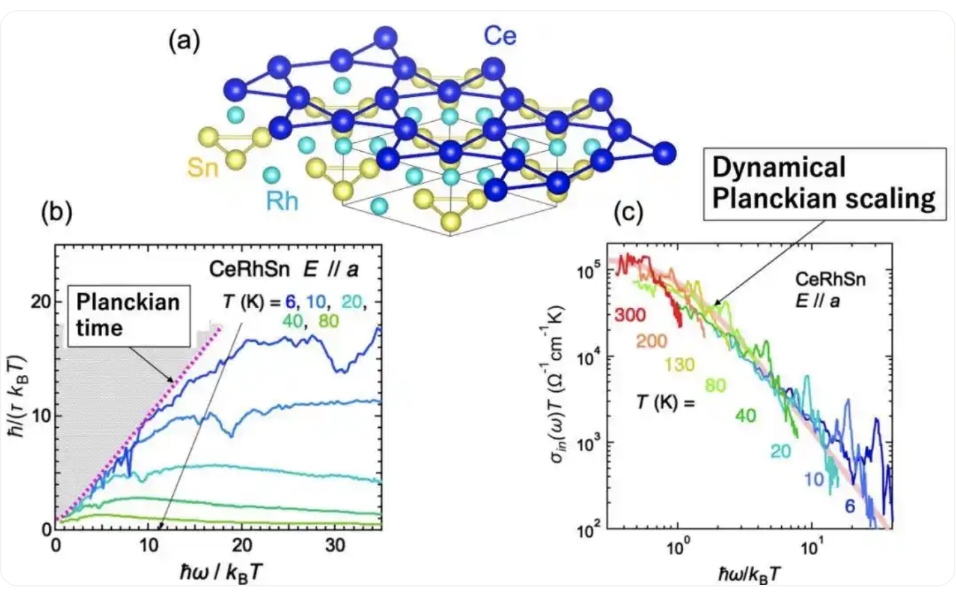

研究团队选取的铈铑锡材料,具有独特的准笼目晶格结构,具备显著的“几何阻挫效应”。这种效应源于材料内部电子相互作用无法同时满足所有能量最低要求,从而导致系统处于高度量子涨落状态,催生出丰富的量子行为。

实验发现,在几何阻挫作用下,铈铑锡中的电子有效质量显著提升,形成重费米子。更令人惊讶的是,在较高温度下,这些重费米子表现出非费米液体行为,其寿命极限接近10⁻⁴³秒- -这一时间尺度正是量子力学中最小的时间单位:普朗克时间。

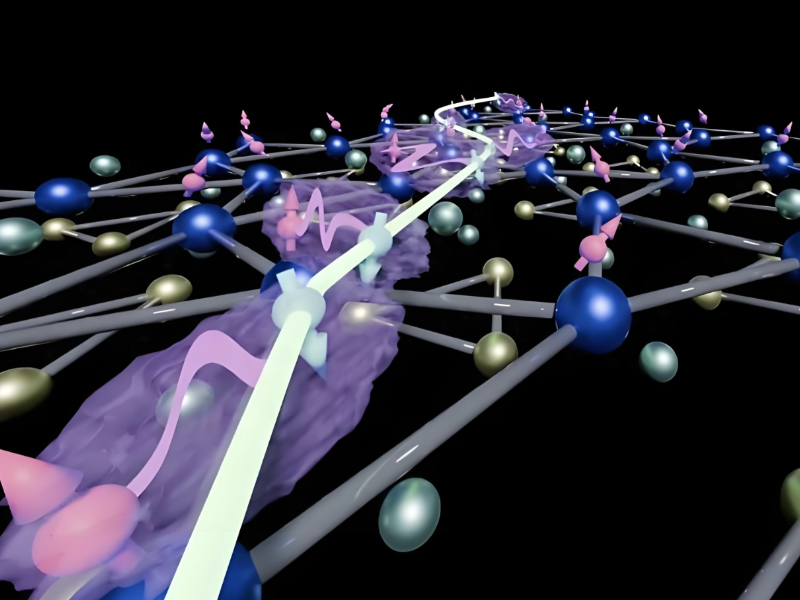

通过高精度角分辨光电子能谱(ARPES)分析,研究人员确认这些重费米子的行为与量子纠缠理论高度吻合。其纠缠状态的持续时间受到普朗克时间的限制,仿佛在微观世界中上演一场“量子舞蹈”。

量子纠缠,曾被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”,是量子力学中最神秘的现象之一。当两个粒子发生纠缠,无论相隔多远,它们的状态都会瞬间关联,展现出超越经典物理极限的奇妙联系。

此次发现不仅加深了科学家对重费米子系统中复杂量子纠缠机制的理解,更标志着在固态材料中实现可控量子态操控迈出了关键一步。未来,这类材料或将成为构建稳定、高效的量子计算与量子通信系统的重要基础,为下一代信息技术开辟全新路径。

研究人员表示,这一成果为探索量子材料中的基本物理机制提供了新视角,也为实现可扩展的固态量子计算平台奠定了实验基础。接下来,团队将进一步探索如何在更广泛的量子材料中调控和利用此类纠缠态,推动量子科技从实验室走向实际应用。

-

美国归侨艺术家宝松历经30余年海外艺术探索,以"生宣·工笔·

-

近期,美国宣布将对柬埔寨出口商品的关税从36%降至19%,这

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾

-

宝松,男,朝鲜族,1950年出生,北京人,画家。中国美术