引言

2025年8月,"越海归鸿--美国归侨艺术家宝松作品展"在中国华侨历史博物馆的举办,为学术界提供了重新审视海外华人艺术家文化身份与艺术实践的契机。本次展览呈现的95幅作品,涵盖生宣纸本工笔重彩人物画、彩墨、大写意人物画、油画等多个门类,时间跨度从1972年至2024年,完整勾勒出宝松先生作为归侨艺术家在全球化语境下的艺术探索轨迹。

作为跨越中西文化场域的艺术家,宝松的艺术实践始终存在两条清晰的脉络:一是对中国传统绘画“精神与意象”的坚守与创新;二是对西方绘画技法与美学理念的吸纳与转化。这种双向探索使其作品既保持着鲜明的民族文化标识,又具备国际化的视觉表达能力。更值得关注的是,其艺术成就的背后,始终矗立着"家国情怀"与"德艺双馨"的精神支柱--前者构成其艺术创作的情感根基与价值导向,后者则成为其艺术精进的行为准则与人格支撑。

学术界对海外华人艺术家的研究多聚焦于文化身份的认识,或技法层面的中西融合。而对艺术家的内在精神品格与艺术成就的关联性探讨相对薄弱。

本文以宝松先生为个案,通过"学有成、术有工、艺有道、人有德"四个维度的系统分析,试图揭示当代艺术家如何在全球化语境下实现文化根脉的坚守与创新,如何以人格修养支撑艺术高度,最终达成"修艺"与"修身"的统一,为当代艺术创作的价值取向提供参照。

画家宝松,2022年摄

一、学有成:文化根脉的坚守与全球视野的熔铸

宝松的"学有成"并非简单的知识积累,而是构建了一套以中国传统文化为根基、以全球艺术视野为维度的知识体系。这种学习路径既包含对传统画论及技法的深度研读,也涵盖对西方艺术理论的系统认知,最终形成"守正创新"的学术品格。

(一)传统画论的哲思浸润

宝松对中国传统画论的研习始于青少年时期,且从未因海外旅居而中断。他尤为注重对《画论》《林泉高致》《谢赫六法》等经典文本的反复研读,将其中的哲学思想内化为创作理念。他将艺术的真谛总结了六个字:"真,智,品,精,神,魂",并提出:“用心走路得大自在,以画修行求上菩提”的心法。这种认知使其对传统的学习超越了技法模仿,进入到精神内核的层面。

对历代名家笔墨精髓的吸收,宝松采取的是"溯源流、辨真伪、取其神"的方法。他对唐、宋时期的工笔画、梁楷的大写意人物画、任伯年的兼工带写之技法均有深入研究,拒绝简单复制。在分析其大写意人物画《千手观音》时可见,作品中的写意技法源自宋代的"以笔写神,以墨写韵",线条的弹性与转折处理融入了宋代梁楷和清代黄慎的笔意,形成了"以书入画、意象表达"的独特表现力。这种对传统的创造性转化,体现了其"学古而不泥古"的学术态度。

《千手观音》2020年 生宣纸本大写意人物画 3450pxx1700px

(二)跨文化视野的主动建构

1993年赴美后,宝松并未将自己封闭于华人艺术圈,而是主动融入西方艺术语境。他带着“东西方艺术孰优孰劣”这样的问题有意识的主动探究和交流,他始终追问:"以中国为代表的东方艺术中哪些元素可以与西方绘画艺术形成对话?"

在这期间,他完成了《论艺术的真谛》,提出了"真,智,品,精,神,魂"的六字真言和“艺术家与艺术品的本质是什么”的观点。这一认识直接影响了他的创作,如《最后的印第安人》中,采用中国传统的"线描"及生宣纸,融入西方绘画的明暗色彩的强烈对比,使画面既保持"震撼和想象"的空间纵深感,又具备"感人与沉思"的真实质感。通过墨色、深蓝以及红绿色来表现人物的“痛苦、愤怒与无奈”;而用中国传统的"线描"处理,以虚代实,引发观者想象。这种空间处理方式,体现了其跨文化视野的融合能力。

《最后的印第安人》1994年 生宣纸本彩墨 2475pxx2550px

(三)"生宣·工笔·重彩"的技术突破

宝松对传统技法的最大创新,在于打破了“生宣纸本、工笔白描、重彩设色”三者的传统固有边界“魔咒”。传统工笔人物画多采用熟宣纸和绢本作画,因其不易晕染的特性适合精细勾勒;加之,工笔画需要线描底稿的画法已在千百年的工笔画传统中形成了不破的“铁律”。而生宣纸吸水性强,易洇染的特性,多用于写意绘画;重彩则因颜料厚重,对纸张的承载能力要求极高。宝松经过40余年的探索和实验,最终独创出"生宣纸本工笔重彩人物画"的特殊技法--使其保留了生宣纸原本的特性及重彩的厚重质感,改写了中国绘画“工笔重彩人物画只能在绢本或熟宣纸上完成”的千年历史,走出了一条全新且辉煌的艺术之路,让人们特别是西方艺术界再次看到华夏绘画的潜力和辉煌。

《康熙大帝收复准噶尔》2013年

生宣纸本工笔重彩人物画 2325pxx2325px

《观世音系列》是这一技术突破的代表作品:画面以生宣纸为底,采用了"脱稿工笔线描"精细勾勒,以重彩与墨色的碰撞形成强烈视觉张力;这一切均在生宣纸上产生了“活”和“生命感”的强烈艺术效果。这种融合使作品兼具"工致"与"意象"的双重特质,被东西方学术界赞誉为"工笔重彩人物画的现代转型"。

《法海无边,回头是岸—观世音鬼域度厄图》

2018-2019年 生宣纸本工笔重彩人物画 4925pxx7550px

二、术有工:技艺精进的极致追求与专业高度

宝松的"术有工"体现为对绘画技艺近乎苛刻的锤炼。从线条、色彩到构图,每一个环节都经过千锤百炼,最终达到"技精于道"的专业境界。这种技艺追求不仅是对"艺术真谛"的坚守,更是对艺术本体的尊重。

《钟馗嫁妹图》2014年

生宣纸本工笔重彩人物画 2400pxx5500px

(一)线条语言的情感张力

线描是中国绘画的灵魂,宝松对线描的锤炼达到了极致。他的工笔人物画线描能做到"细如发丝而刚劲有力",中锋、侧锋的切换自如,使线描具备了独立的情感表达能力。在《老子悟道图》中,老子须发的线描采用了"游丝描",轻柔飘逸、出神入化;而老子衣纹的线描则用"铁线描",刚硬挺拔似富有弹性。两种线描的对比,既表现了物象的物理特性,又暗合"刚柔相济"的东方美学。

《老子悟道图》2013年

生宣纸本工笔重彩人物画 2325pxx2325px

为锤炼线描功底,宝松将书法的笔力融入绘画线条。他认为:"书法中的'屋漏痕''锥画沙'等笔法,恰是线描生命力的表现。"宝松线描的神韵和生命力是其绘画艺术的灵魂。著名哲理散文作家及艺术评论家金马先生曾评价:"宝松的线条已超越'状物'功能,成为情感与精神的直接载体。"

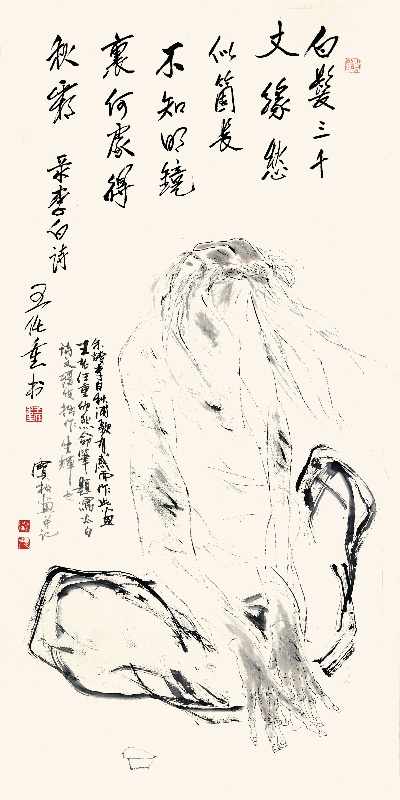

《李白秋浦歌》1987年

生宣纸本大写意人物画 3275pxx1600px

(二)色彩运用的辩证法则

宝松对色彩的把握体现了"中和之美"的美学追求,既善用重彩的浓艳张力,又长于淡彩的空灵意境,最终达到"浓不凝滞、淡不寡味"的效果。他的生宣纸本工笔重彩人物画作品《佛祖讲道图》中,朱砂、石青、石绿等矿物颜料的运用使画面极具视觉冲击力,色彩之间相互渗透,形成丰富的层次变化,打破了传统重彩易出现的"火气"而使独创的“生宣纸本工笔重彩人物画”技法大放异彩。

《佛祖讲道图》2014-2015年

生宣纸本工笔重彩人物画 6900pxx176 cm

(三)细节处理的匠心独运

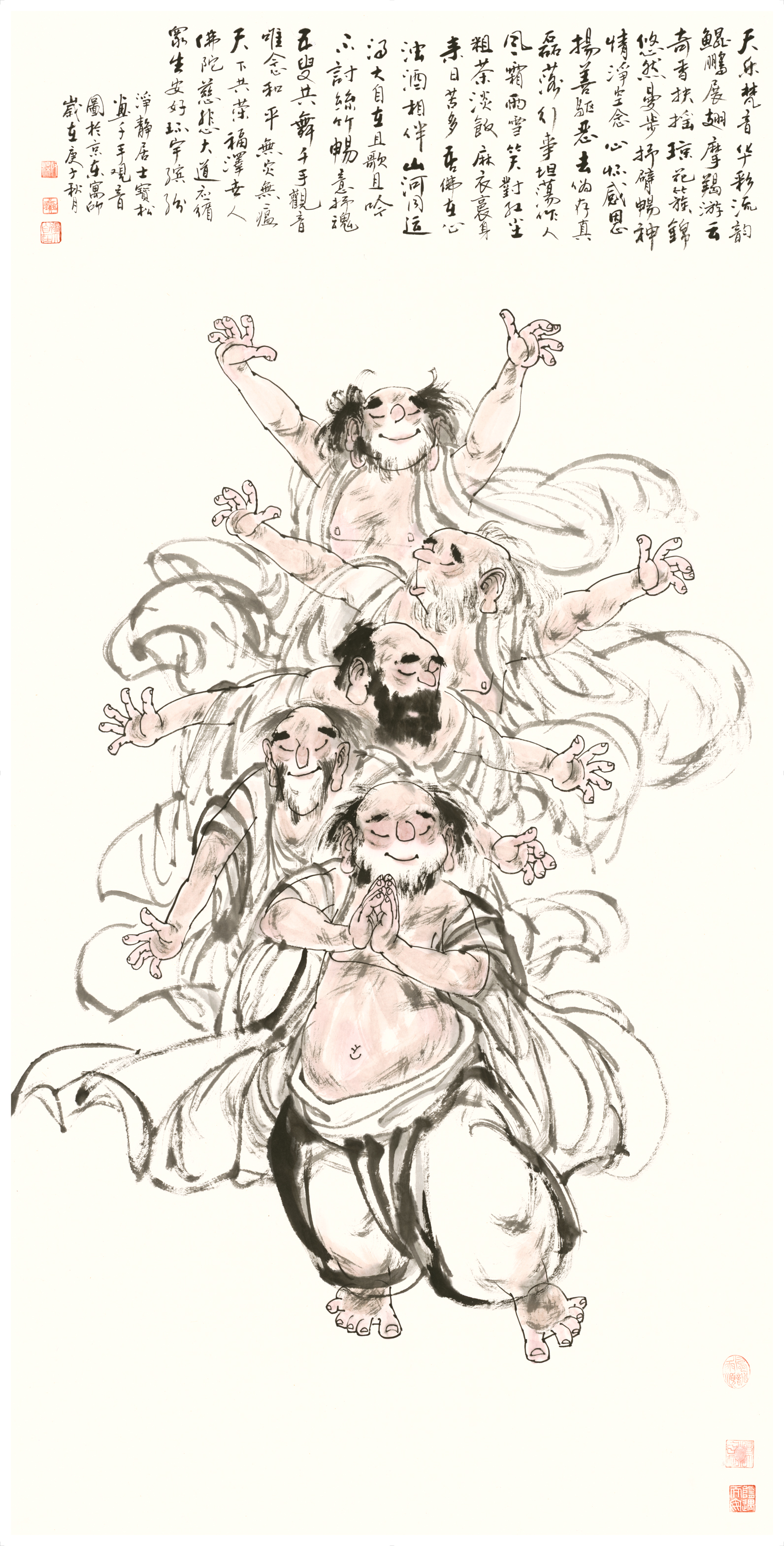

对细节的极致追求,是宝松技艺精进的直接体现。为呈现物象的本质特征,他常花费数月时间观察、试验。在创作《十八罗汉》组画时,为衣纹的灵动和锦纹样质感,他尝试了十余种晕染、描绘手法:墨线勾勒,重彩设色,钛白提亮,利用生宣纸的晕化特性形成"活"的效果,具有真实感与灵动感。这种处理既不同于西方写实绘画的"焦点透视",也有别于传统工笔的"程式化"表现,开创了全新的绘画语言并产生了极强的视觉体验。

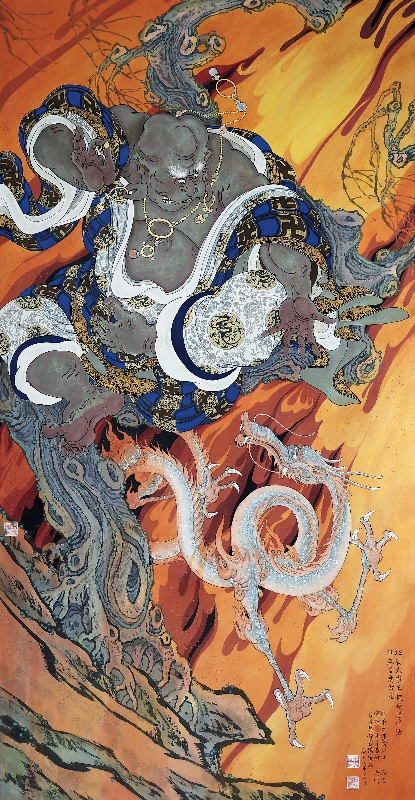

《十八罗汉之十七:降龙罗汉--迦叶尊者》

2016年 生宣纸本工笔重彩人物画 4625pxx2375px

三、艺有道:美学哲思的深度与人文精神的厚度

宝松的"艺有道"超越了单纯的技艺层面,体现为对艺术本质的追问与人文精神的坚守。其作品不仅是视觉的呈现,更是对自然规律、生命意义、文化价值的思考,形成"画以载道"的艺术品格。

(一)自然规律的敬畏之心

宝松的作品始终贯穿着"天人合一"的哲学思想,他不将自然视为征服对象,而是作为对话的伙伴。在创作《雏》时,他认为:"阴晴雨雪、朝暮晨昏皆有生命;大自然中所有生灵皆平等。画家需以敬畏之心体悟,方能得其神髓并能描绘出具生命力的画作。这种对'道法自然'理念的视觉诠释,体现了中国传统'天人合一'的生态智慧。"

《雏》1982年 生宣纸本彩墨 2450pxx2375px

(二)生命轮回的哲思表达

神话题材在宝松作品中占比较重,这些作品并非单纯的"状物",而是对生命轮回的深刻思考。《凤凰涅槃》是这一主题的集中体现:画面上凤凰女于烈焰中端坐,庄严而神圣。绿色的火焰象征生命诞生时的洗礼;而正振翅高飞的仙子是涅槃重生的寓意表达。

宝松解释:"死是生命的轮回- -今日的涅槃,恰是明日的重生。"这种对生命的理解,使其作品超越了"赏心悦目"的层面,具备了哲学的深度。

《凤凰涅槃》2001年

生宣纸本彩墨 2400pxx2325px

(三)中西美学的对话与融合

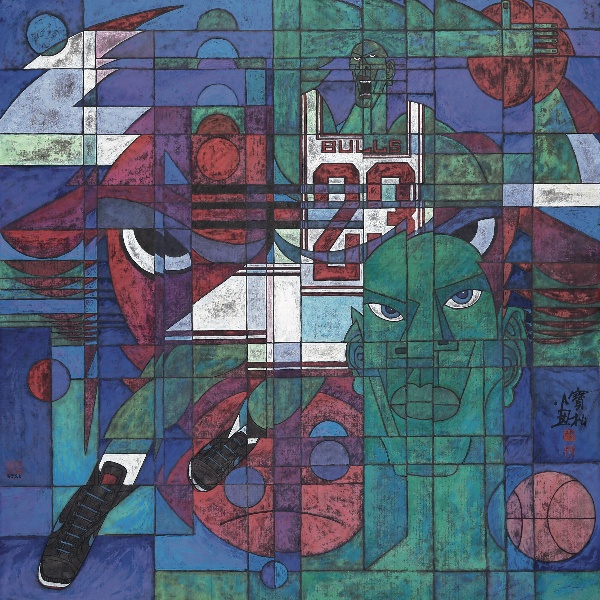

作为跨文化艺术家,宝松的"艺道"还体现为对中西美学的创造性融合。他既不盲从西方中心论,也不固守文化本位主义,而是在平等对话中寻找共通点。《回娘家》《乔丹时代》系列作品是这种融合的代表:作品以“西方内容”或“西方能理解的形式”为基础,将中国画的线描技法与“意象表达”精神相结合与西方艺术相互交流碰撞,形成"中西合璧"独特的艺术化意境。

《回娘家》1993年 生宣纸本彩墨 2600pxx2550px

《乔丹时代》1993年 生宣纸本彩墨 2600pxx2550px

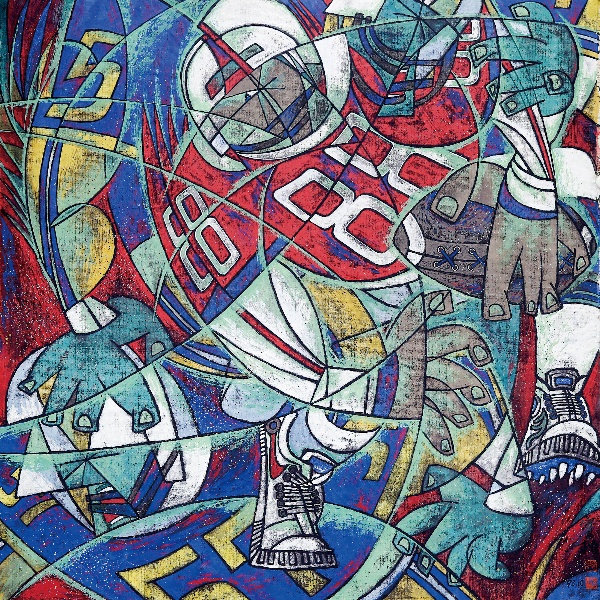

在色彩处理上,他将西方的"光色理论"与中国传统的"随类赋彩"相结合。《橄榄球·美国的骄傲》中,他选用了弧线的线描,强烈的冲撞色,以及夸张的人脸及动作变形,来强调橄榄球这种运动的激烈对抗和为取得胜利而不顾一切的情景。宝松在生宣纸上以东方的意象表达来呈现西方的体育赛事,获得了西方艺术界极高的赞誉。这种融合不是简单的技法叠加,而是美学理念的对话--正如他所言:"西方艺术重'眼见和写实',东方艺术重'意象和精神',二者的交流和碰撞恰能完整探索世界的多维面貌。"

《橄榄球·美国的骄傲》1993年 生宣纸本彩墨 2600pxx2550px

四、人有德:人格修养的根基与艺术传承的担当

宝松的"人有德"是其艺术成就的根基,体现为谦逊好学的治学态度、淡泊名利的人生追求、奖掖后学的教育情怀,最终达成"画如其人,人如其画"的人格与艺术统一。

(一)对传统的敬畏与对前辈的谦逊

宝松虽在艺术上成就斐然,却始终保持对传统的敬畏之心。他常说:"我的所有创新,都是站在华夏先人肩膀上的探索,若脱离传统根基,创新便成无源之水。"这种态度体现在其言行中:每次创作前,他都会"与古人对话";在访谈中,他从不贬低前人以抬高自己,而是强调"传统的生命力在于不断被重新诠释"。

对待艺术前辈,宝松始终保持谦逊。他曾在文章中写道:"艺术面前无长幼,唯有真理与真诚。前辈的一句话,就可能成为后人突破的关键。"这种谦逊使其始终保持开放的学习心态。

(二)淡泊名利的人生态度

海外旅居期间,宝松曾有多次进入西方主流画廊体系的机会,但他拒绝为迎合市场而改变创作方向。他认为:"艺术若沦为市场的奴隶,便失去了灵魂。真正的艺术家应耐得住寂寞,守得住初心。"这种态度使其作品始终保持纯粹的艺术品格,未受商业潮流的裹挟。

回国后,面对各类奖项与荣誉,宝松同样淡然处之。他说:"头衔不能代表艺术高度,画笔才是最好的证明。"这种淡泊名利的态度,使其能将更多精力投入创作与研究,形成"以艺养德,以德促艺"的良性循环。

(三)奖掖后学的教育情怀

宝松深知艺术传承的重要性,始终将培养后辈视为己任。他在一些大学讲课或给徒弟们授课时从不照本宣科,而是根据学生们的个性特点因材施教。引导他们"传承文化根脉"和“用心来悟艺术的真谛”,只有这样才能走出自己的艺术之路。

他的工作室常年向社会开放,定期举办不同形式的艺术讲座与大众交流创作心得。他常对学生说:"艺术的生命力在于传承,你们的成长,就是中国绘画的未来。"这种教育情怀,使其不仅是艺术创作者,更是文化传承的使者。

五、家国情怀的艺术表达与德艺双馨的当代价值

宝松的艺术实践与人格修养,最终都指向"家国情怀"这一核心精神。作为归侨艺术家,他以画笔为纽带,连接着中国与世界,既向国际传播中国文化,又为中国艺术注入新的活力,其德艺双馨的精神在当代具有重要的示范意义。

(一)跨文化语境下的家国认同

宝松先生的海外旅居经历并未淡化其家国情怀,反而使其对文化根脉有了更深刻的认知与敬仰。他的作品中,"中国元素"始终是核心:无论是生宣纸本工笔重彩人物画,还是其平面分割的独特技法,都承载着鲜明的华夏文化记忆。《花神》系列作品通过描绘华夏人爱花、爱自然、爱和平的情怀以“童话般”的意象语言,表达了"华夏民族追求善良和美"的情感。

《玉兰花神》1994年 生宣纸本彩墨 2550pxx2600px

这种家国认同并非狭隘的民族主义,而是开放的文化自信。他在作品中融入了国际观众易于理解的视觉语言,传递中国文化的精神内核。正如他所言:"真正的家国情怀,不是关起门来孤芳自赏,而是让世界看到中国艺术的魅力与价值。"

(二)德艺双馨的当代启示

宝松的"学、术、艺、人"四维统一,为当代艺术家提供了重要启示:艺术成就与人格修养是相辅相成的,脱离品德支撑的技艺,终将沦为炫技的工具;而缺乏技艺基础的品德,也难以在艺术领域产生深远影响。这种"德艺双馨"的精神,在当下浮躁的艺术界尤为珍贵。

对青年艺术家而言,宝松先生的实践证明:只有深耕传统、开放视野才能在全球化语境中找到自己的坐标;只有锤炼技艺、坚守品格,才能让艺术之路行稳致远并能创新发扬。他的"学有成"启示我们,学习当以"守正创新"为要,既要扎根本民族文化,又要吸纳外来养分,在古今对话、中西交融中构建自己的知识体系和鲜明的艺术语言;"术有工"提醒我们,技艺的精进没有捷径,唯有以"探索精神"反复打磨,方能让每一笔、每一划都承载起艺术的重量;"艺有道"昭示我们,艺术的终极追求是对"道"的探索,无论是对自然的敬畏、对生命的思考,还是对文化的传承,都应成为作品的精神内核;"人有德"则告诫我们,人格是艺术的基石,唯有以德立身,才能让艺术作品获得穿越时空的生命力。

《善恶有道,因果有缘—-观世音灵界说法图》2020年

生宣纸本工笔重彩人物画 5375pxx4925px

(三)归侨艺术家的文化使命与时代担当

作为美国归侨艺术家,宝松先生的实践彰显了归侨群体在文化传播中的独特价值。他既是中国文化的"输出者",通过海外展览与交流,让国际社会更直观地理解中国传统绘画的笔墨精神与当代转型;也是世界文化的"输入者",将海外艺术理念与技法带回国内,为中国美术的创新发展提供新的视角。这种"双向桥梁"的角色,使其成为中外文化交流的使者,而支撑这一角色的,正是他深沉的家国情怀--他始终以"让中国艺术走向世界,让世界理解中国文化"为己任,在跨文化语境中坚守文化立场,又以开放姿态推动文化互鉴。

在全球化与本土化交织的今天,宝松的艺术实践为归侨艺术家乃至所有文化工作者提供了范本:家国情怀不是抽象的口号,而是具体的行动--它体现在对本土文化的自信坚守中,体现在对艺术创新的执着追求中,体现在对人类共同价值的深刻体认中。正如"越海归鸿"的展览主题所喻,他如同跨越山海的鸿雁,带着对故土的眷恋与对世界的好奇,在文化的天空中不断翱翔,最终以艺术的形式将家国情怀与人类关怀融为一体。

《以善止恶,世界和平—观世音天境论道图》

2021-2022年 生宣纸本工笔重彩人物画 285cmx208cm

结论

宝松先生的艺术之路,是一部"学、术、艺、人"四维共生的成长史,更是一曲德艺双馨与家国情怀相互激荡的交响曲。从"学有成"的文化根基构建,到"术有工"的技艺极致打磨;从"艺有道"的美学哲思升华,到"人有德"的人格修养坚守,四个维度环环相扣,共同铸就了他独特的艺术品格与精神高度。作为归侨艺术家,他以"生宣·工笔·重彩"的融合创新实现了中国传统绘画的现代表达和突破,更以作品为载体,将家国情怀融入笔墨,在中西文化对话中传递出中国艺术的精神力量。

宝松的实践证明,真正的艺术大家,必然是"修艺"与"修身"的统一:技艺的精进为艺术立骨,人格的高尚为作品铸魂,而家国情怀则为其注入源源不断的情感动力。在当代艺术面临多元价值冲击与商业诱惑的背景下,宝松先生的"学有成,术有工,艺有道,人有德"不仅是个人的成长坐标,更应成为当代艺术家的精神标杆:唯有扎根本土、放眼世界,锤炼技艺、涵养品德,才能创作出真正具有时代价值与文化分量的作品,为民族文化的传承与创新贡献力量。

"越海归鸿"的展览彰显了宝松先生的艺术精神与人格风范,将长久影响着中国美术界。正如他笔下的人物及生灵,历经风雨而将愈发苍劲。他以自己的实践诠释了何为"德艺双馨",何为"家国情怀",也让我们看到,在艺术的长河中,唯有那些扎根本民族文化沃土、饱含人文精神、坚守品格底线的作品,才能真正创新和跨越时空,成为不朽的经典。愿宝松先生的艺术之树常青,愿更多当代艺术家能以他为榜样,在追求艺术高峰的同时,始终守护着内心的家国情怀与道德操守,让中国艺术在世界舞台上绽放出更加璀璨的光彩。

-

美国归侨艺术家宝松历经30余年海外艺术探索,以"生宣·工笔·

-

近期,美国宣布将对柬埔寨出口商品的关税从36%降至19%,这

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

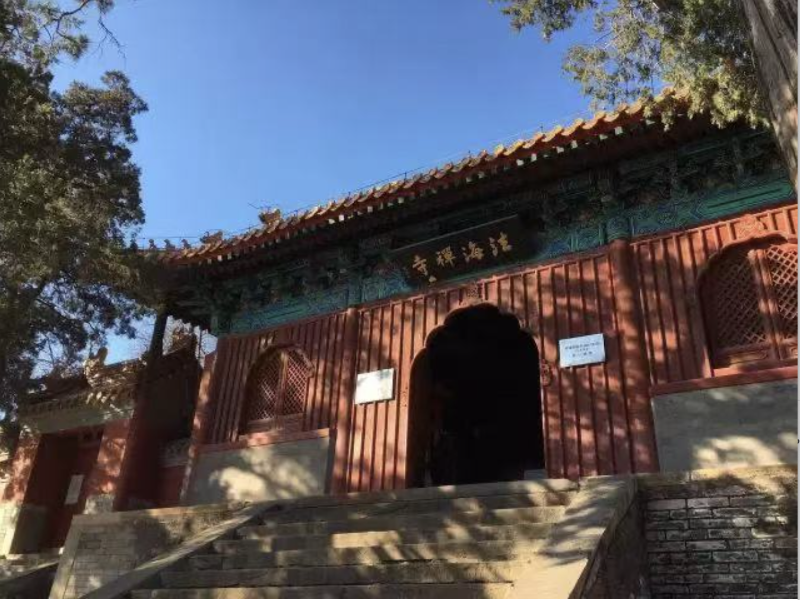

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾

-

宝松,男,朝鲜族,1950年出生,北京人,画家。中国美术