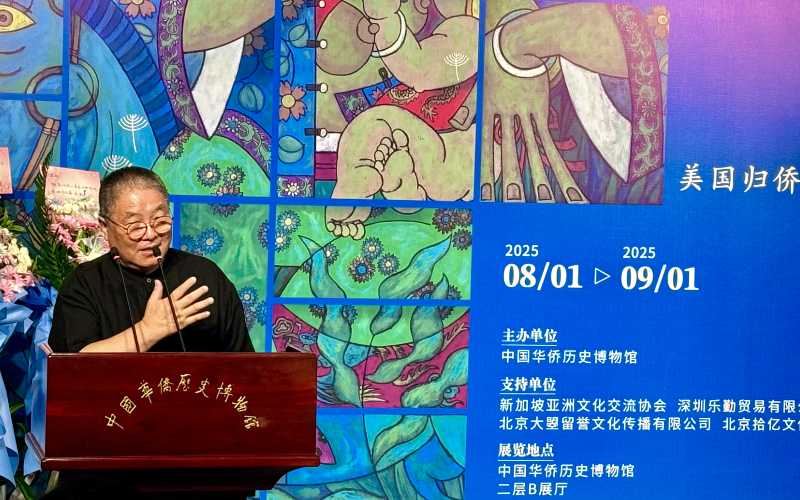

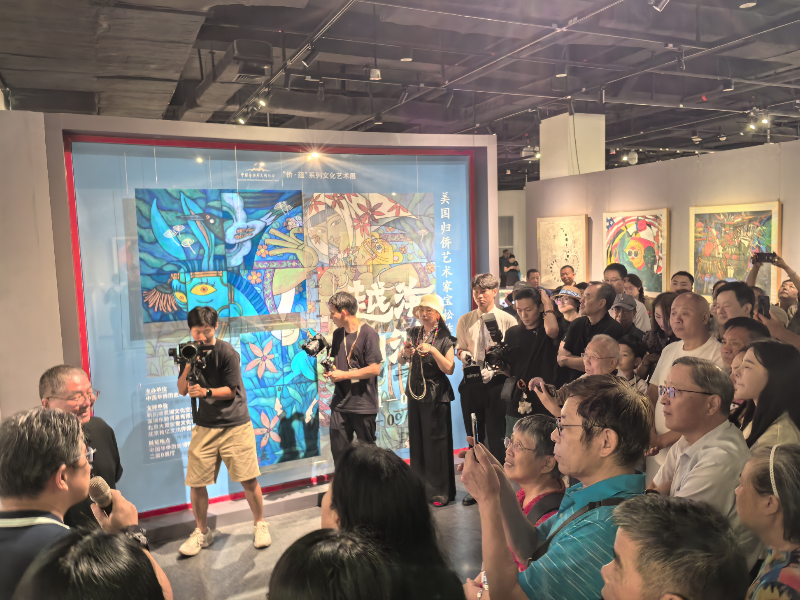

开幕式盛况空前,展览集中呈现了宝松先生毕生的艺术探索成果,95件作品中,涵盖了生宣纸本工笔重彩人物画、彩墨人物画、大写意人物画,油画等精品力作。特别是其旅美期间的艺术探索;融汇了东西方美学的独特艺术语言;神话与壁画灵感的创作,吸引了500余位嘉宾、观众及20多家媒体到场。

宝松先生11岁拜师著名画家马晋先生。经历上山下乡,做过工人,画师,编辑。1993年赴美。旅美期间深入研究东西方艺术差异,并将华夏绘画艺术以自己的绘画语言传给西方,并汲取了西方艺术的色彩营养,开创了属于自己特立独行的艺术表达方式。最终打破了华夏传统工笔画“局限于熟宣、绢本的桎梏”,开创出“生宣纸本工笔重彩人物画”的新体系,彻底改写了中国美术史的工笔人物画技法,令传统工笔重彩人物画焕发出全新而璀璨的光辉。

其独创的“生宣纸本工笔重彩人物画”,突破传统技法,再次赢得了西方艺术界的赞誉。

亚洲文化交流协会副秘书长史磊说道,“宝松先生的实践填补了中国美术史的一项空白,他的生宣工笔既保留了东方线条的细腻,又融入了西方色彩的张力,让世界看到了中国画的现代生命力。”

此次画展着重突出其代表作《回娘家》是赴美后的首幅作品,新媳妇婚后骑着毛驴回娘家的场景,隐喻海外游子的赤子之心。

宝松先生现场分享《回娘家》创作经历时表示:这幅画寄托了我对文化根脉的眷恋,也希望能像‘回娘家’一样,最终把自己的艺术成果带回中国。充分体现了海外游子学成报国的情怀。以中国民间故事构思与自己独创的“平面分割法”来表现,受到极高赞誉。

宝松先生向博物馆捐赠2002年创作的大写意人物画,中国华侨历史博物馆副馆长宁一代表博物馆接受捐赠并颁发收藏证书并表示:“这批作品不仅是艺术瑰宝,更是华侨文化交融的见证。”

宝松先生的作品是‘笔尖上的丝绸之路’,用绘画视觉语言构建了文化对话的可能性。通过自己的艺术实践在东西方审美差异间找到最佳的“交流”之路,被誉为“数字丝路的文化符号 和 人类命运共同体在艺术上的先行者”。

展览中,宝松先生的“大写意人物画”尤为瞩目。他提出“三重三不重”理论- -重‘写’不重‘描’、重‘神韵’不重‘素描’、重‘精神’不重‘结构’,阐明了大写意人物画的“以写来表达意象”的本质观念。

原首都博物馆党总支书记、常务副馆长崔学谙指出:他独特的画风“平面分割技法”赋予了人物以动态的韵律感。

这次展览不仅展现了一位归侨艺术家的创作历程,更折射出当代中国艺术在全球化语境下的创新与突破。

归侨群体在文化传播中的桥梁作用,呼应“一带一路”倡导的文明互鉴精神。宝松的实践证明,传统艺术可通过创新表达获得全球共鸣。

宝松先生的作品开创性地将东方意境与西方表现主义完美融合,在当代画坛独树一帜。

本次展览将持续至9月1日,观众可近距离感受这位“艺术共同体先行者”如何以画笔诠释家国情怀与跨文化哲思。

必看展区:

- 大写意人物(神韵、写意)

- 旅美时期抽象彩墨(融合实验)

- 早期绢本工笔重彩人物画(传统根基)

- 独创的“生宣纸本工笔重彩人物画”(前无古人)

宝松先生的探索证明,真正的文化自信不是固守传统,而是以开放姿态重构传统。他的作品正是‘数字丝路’上最生动的文化符号。

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾

-

宝松,男,朝鲜族,1950年出生,北京人,画家。中国美术

-

布萨尼·恩卡韦尼(Busani Ngcaweni)是南非国家

-

6月17日,美国参议院以68票赞成对30票反对的结果,通过了