法海寺大雄宝殿内秘藏的明代壁画,被公认为"中国古代壁画艺术的最后辉煌",九铺壁画共绘有七十七尊人物,涵盖诸天神佛、金刚力士、飞天仙女等佛教题材,共同构筑出庄严妙丽的佛国净土。

壁画不仅承袭了唐宋重彩画的精髓,更开创性地运用石青、石绿、藤黄等天然矿物植物颜料。正是这种对传统的恪守与创新,使得五百七十余年后的今天,我们仍能领略到当年画师笔下那流光溢彩的佛国世界。

《帝释梵天礼佛护法图》- - 法海寺壁画中的诸天圣众

位于法海寺大雄宝殿北墙左右两侧,全长14米,高3.2米,气势恢宏。壁画共绘有佛教护法神“二十诸天”中的36位神祇,人物高度在1.2~1.6米之间,庄严肃穆,栩栩如生。

北墙东侧:诸天礼佛序列

(自西向东依次排列)

1. 大梵天- -宇宙创造之神,雍容华贵

2. 东方持国天王- -护持国土,持琵琶而立

3. 南方增长天王- -护法镇邪,执宝剑威仪凛然

4. 大自在天- -三界之主,骑白牛显圣

5. 功德天- -吉祥天女,赐福众生,手持如意

6. 日天- -日宫天子,光明遍照,冠饰日轮

7. 摩利支天- -隐身护法,三面八臂,威德具足

8. 坚牢地天- -大地女神,持谷穗象征丰饶

9. 韦驮天- -护法战神,持金刚杵威严屹立

10. 娑羯罗龙王- -水天之主,驭龙而行

北墙西侧:护法神众阵列

(自西向东依次排列)

1. 阎摩罗王- -幽冥之主,执生死簿审判善恶

2. 金刚密迹- -护法力士,怒目持杵震慑魔障

3. 散脂大将- -二十八部鬼神统帅,威猛雄健

4. 鬼子母- -育子护生,原为恶神后皈依佛法

5. 月天- -月宫天子,清凉光明,冠饰月轮

6. 辩才天- -智慧妙音,持琵琶演说妙法

7. 菩提树天- -守护圣树,象征觉悟成道

8. 西方广目天王- -洞察世间,持蛇镇守西陲

9. 北方多闻天王- -福德无边,托宝塔护持北洲

10. 帝释天- -忉利天主,统领诸天,金刚护法

《帝释梵天礼佛护法图》构图严谨,人物比例精准,线条流畅如行云流水,色彩历经五百余年仍绚丽如初。诸天神祇姿态各异,或庄严、或威猛、或慈祥,展现出明代宫廷画师超凡的工笔重彩技艺,堪称中国佛教壁画的无上瑰宝。

当我们得知画家宝松先生曾经于1978年—1982年历时四年的精心临摹,以一人之力将法海寺壁画中的《帝释梵天礼佛护法图》绘制成了一副高1.05米、长17米绢本壁画长卷时,简直震惊了!要知道,在那个时间,法海寺正处在“三不管”时期,学校与其他曾经占据庙舍的部门刚刚撤出,寺庙无人管理,一副破败不堪的景象。

这位画家宝松先生是什么缘由,又是经历了怎样的艰辛,才能将这件看似不可能的事完成了呢?带着一探究竟的好奇,我们来到位于北京的宝松绘画工作室,走进了他的艺术世界。

於蓉:您最初是如何与法海寺壁画结缘的?能否回忆一下见到壁画真迹时的震撼?

宝松先生对我们讲述了他与法海寺这一段美好且有意义深刻的渊源:

1975年,在北大荒生活了近10年的我,“病退”回京作了一名街道小厂的工人。但怀揣着绘画梦想的我,始终想找一个能画画的工作。

1978年,我通过考核成功地进入了“文盛斋”(北京美术红灯厂),成了人物画组的一名画师。很快,又被提升为人物画组长,负责绘画业务。

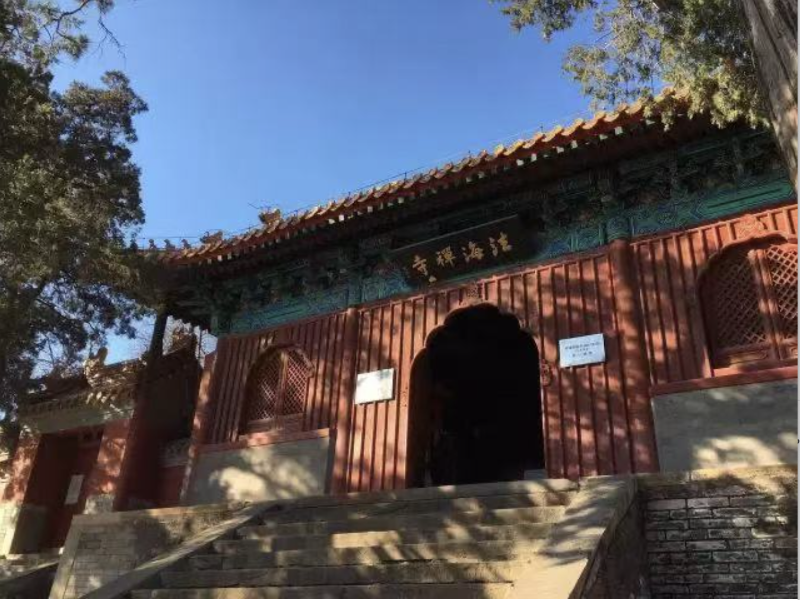

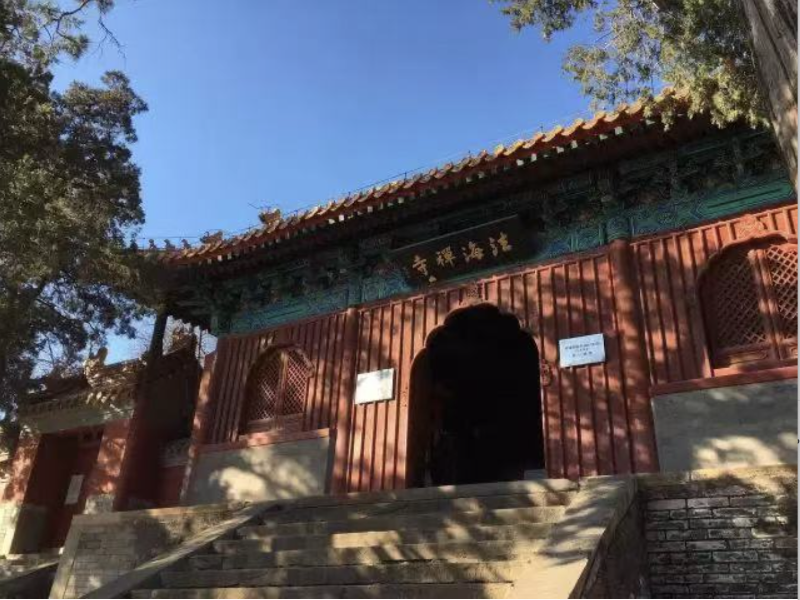

一次,我参观了位于北京模式口的法海寺。说是“参观”有点不太确切。因为,那时的法海寺经过了“那个特殊年代的洗礼”已是破败不堪,处处萧瑟,除了鸟叫,安静得有点瘆人。

山门外,原有的青石板路基和台阶的石头散落一地,踩在上面会发出“稀里哗啦”的声响令人不安。

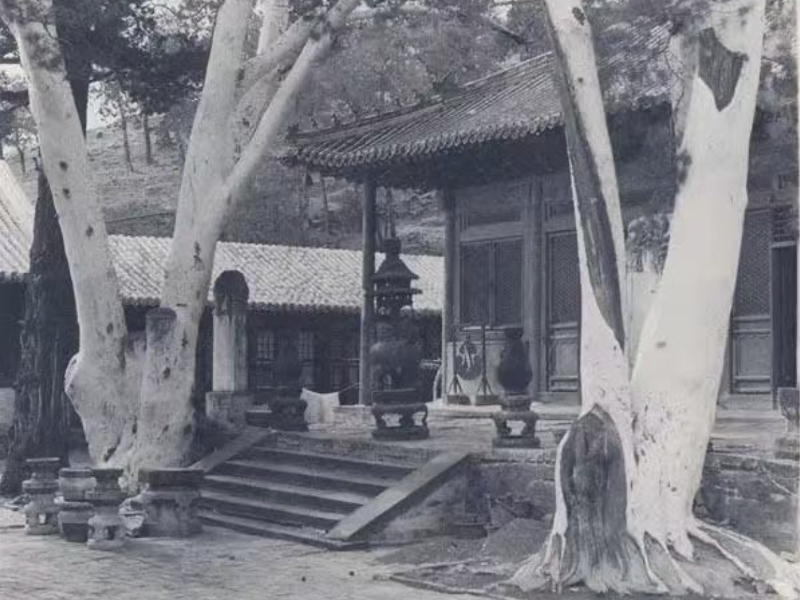

进入山门,映入眼帘的是两株挺拔高傲的白皮松,庄严地耸立在大雄宝殿前的左右。据传,白皮松是有灵性的松树,不仅仅有高贵典雅的风度还有婉约圣洁的品质。此种白皮松是庙宇林木的首选,原因莫过于此。

我之所以了解北京法海寺,是在朋友家做客时无意中翻阅过一本介绍法海寺的书。书的名字记不清了,但书中介绍的法海寺的壁画照片却大大地震撼了我。

我从小就知道中国有敦煌壁画,那里的壁画恢宏壮观,虽在历史上多次经外国人的盗取与破坏,所留下的壁画还依然是世界人类史上规模最大、跨年代最长、内容最为丰富、画面最为璀璨的人文瑰宝。而法海寺壁画的精美华丽、工细繁复以及富丽堂皇是敦煌壁画无法比拟的……

当我进入到法海寺大殿中,在昏暗的光线下,适应了好一阵子的我的双眼究竟看到了什么?简直令人震惊!

大殿四壁上五颜六色的祥云,在祥云之上出现了一组组、一个个的神仙,眼神肃穆而庄严,衣衫华丽而飘逸,队队排排,行行列列。或手捧宝珠灵石,或擎仙树神菓,或奏乐,或曼舞,宛如梵境奇香萦绕,又似天花异彩纷呈。灿灿然入瑶池天境,昏昏处沐紫气春风。一时间,忘却了是人间是天堂;恍惚时,只感觉欢乐里幸福中。

当激动的心灵稍稍平静下来后,我再一次又一次地被眼前的奇妙壁画反复震撼了!当我看到在后门左右两壁上的壁画时,我彻底的无语了!可以这么说:用人类最灿烂的语言都无法形容这两通壁画的精妙绝伦!中国乃至世界范围内,能画到如此动人心魄、精美绝伦、超凡脱俗、神韵卓然的壁画非其莫属!我感动得热泪盈眶身心颤动!

然而,再看眼前的法海寺,破败萧条、无人管理,心里在淌血:这样的状况下,将来……不敢想。

於蓉:当时法海寺的保存状况堪忧,反而激发了您决心临摹这些壁画?

宝松先生点头说道,是的,作为文盛斋人物画组的组长,我建议文盛斋是否能临摹复制下来法海寺其中两通壁画,当时的领导高兴的同意了,因为这样的作品完成后会给厂里带来很大的经济效益。同时我认为,可以通过学习古人的精湛技法,理解古人的艺术造诣。

於蓉:当时有没有考虑到临摹过程将会是怎样的挑战?如何一一化解?

宝松先生回忆说,当时绘制的情况,令人很不理想。因为,当时文盛斋人物画组有两个,每个组所理解与控制的“色彩”不统一。结果是:所临摹的这两通壁画,从风格和色彩上看,根本就不能想像是出自于同一个庙宇。

从一开始我就意识到了这其中的“严重问题”。于是决定,一定要自己独立完成这件事。一定要做到尽可能完美和尽可能接近原作的风格,来学习继承、我国的文化瑰宝。并使其在另一种“形式”下(壁画变成画作)得以保护与流传。要知道,在中国绘画历史中,没有现代的数字、照相技术的情况下,以“绘制”的方式流传几乎成为了唯一的可能,意义重大。

1978—1982的四年间,我将自己全部的业余时间都用在了“摹绘”法海寺这两通壁画上,将我发现的问题与理解,以及我对传承和还原的认知与做法都尽可能充分地体现在这次的“摹绘”上。我知道,一个人要干好这样一件大事,是需要付出巨大而艰辛的努力、长久的时间以至耗费一生的精力。机会和命运只有一次,若出现不完美,没有可能再来一次。

为了不再出现那种只对照画册揣摩和猜想情况,那四年间我无数次去法海寺临摹原作、制作更精细的底稿和制作纹饰小样及色标。

那时的法海寺刚刚经历过那个特殊的年代,先后又被部队和学校“征用”,好在,这些都“过去”之以后,壁画并没有受到大的破坏和损毁。当时,只有当地的一位上了岁数的老大爷扫地看门。每次我去法海寺都带点酒和馒头之类的吃食送给老人家,他也对我极好和尽可能地提供帮助。因为不能用明火和电器照明,他帮我找来一些白色的破板儿和碎玻璃,用反光的方法提供有限的光亮与照明。在这样的光照也无法看清的地方,我买了一个大号的手电筒以备必须。

1978年,我有了儿子,为了节省一些家用开销,我当时用的是10瓦的小“管灯”。没有画案,就用一块铺板。没有绘画毡子,就用一块破旧的毛毯。每天晚上10点哄孩子睡觉以后到凌晨的2-3点,是我雷打不动绘画时间。就这样,四年的时间一转眼就过去了,我以个人之力,终于完成了两通法海寺壁画的摹绘,绘制成了此前历史上从未出现过的绢本“法海寺壁画”长卷,与墙壁上的壁画交相辉映成为华夏美术史上的另一件瑰宝。

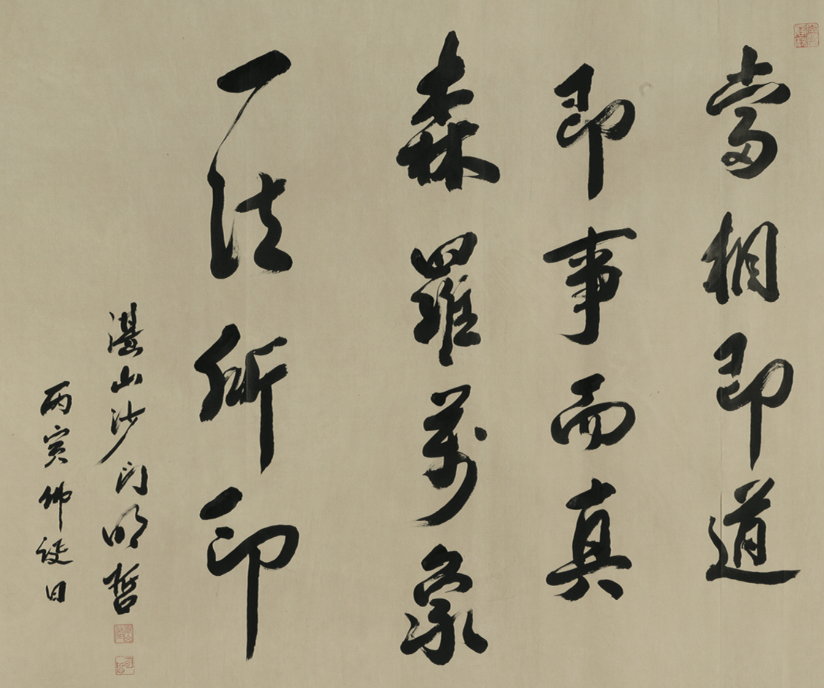

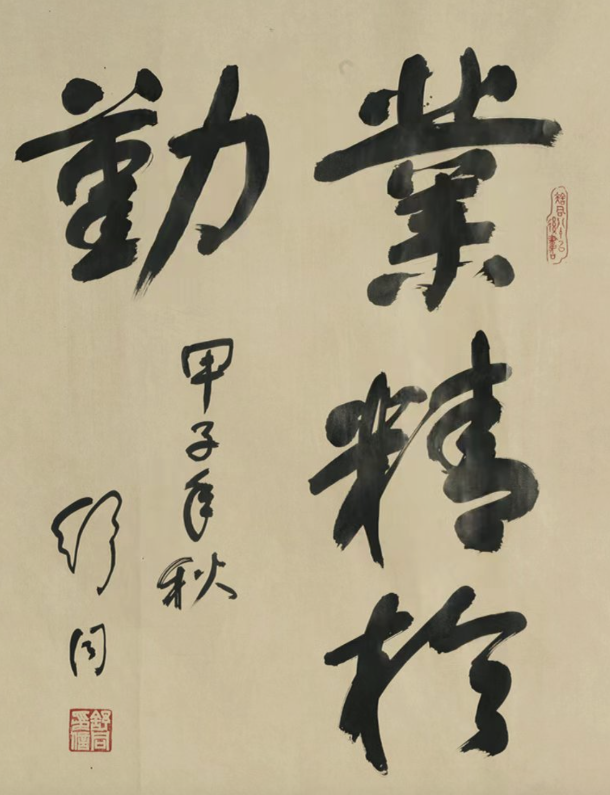

於蓉:经过四年的不懈实践,您的临摹作品最终以绢本长卷形式呈现,还获得了赵朴初先生等多位大家的题跋。他们对这项工作的意义有何评价?

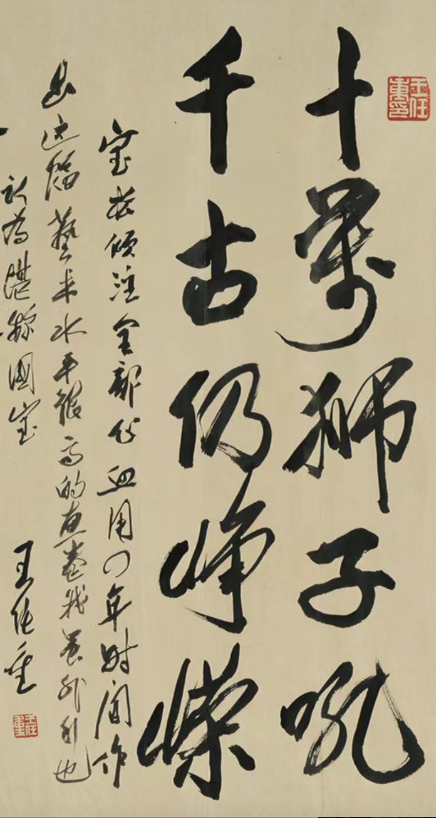

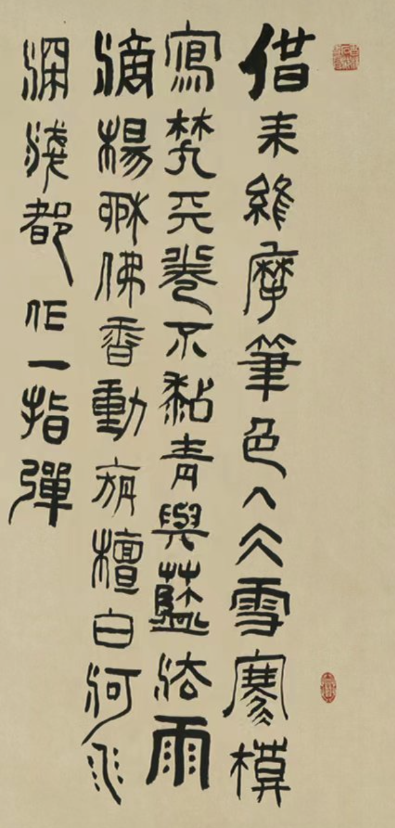

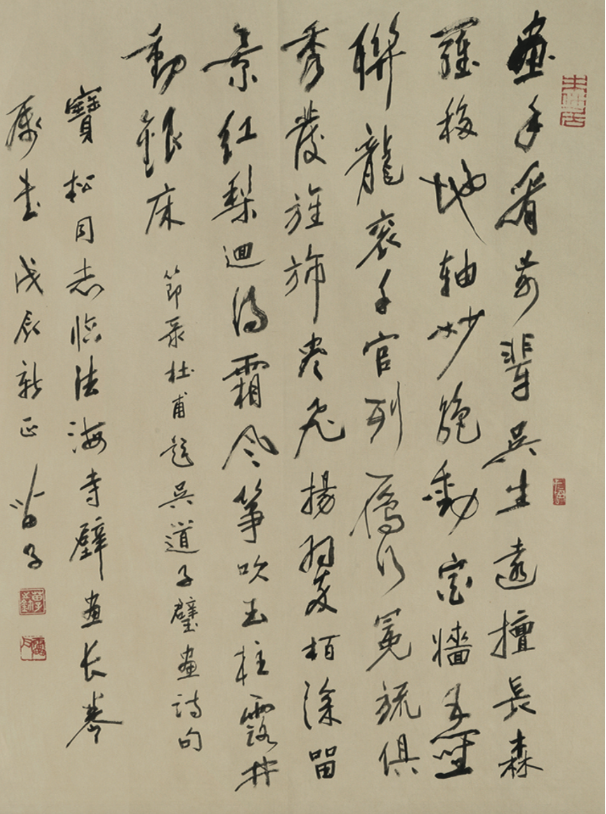

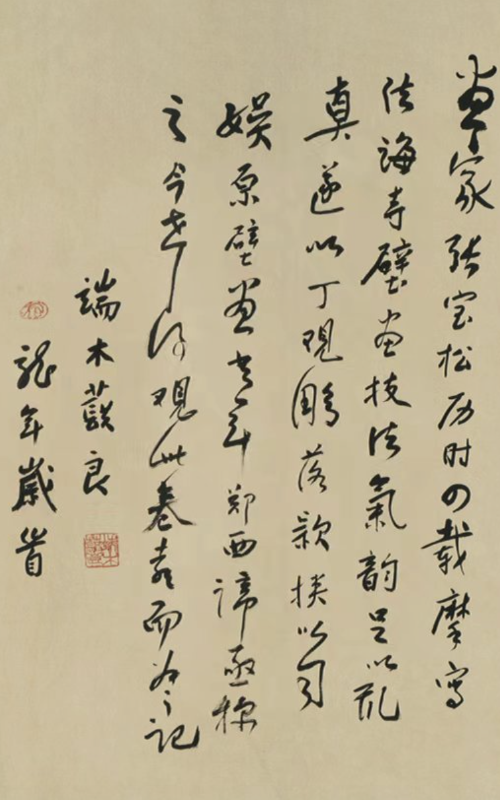

宝松先生微笑着答道:很多知名人士在我的《法相庄严》法海寺壁画长卷上题跋以鼓励。其中有书法家协会主席舒同,红学家端木蕻良,明哲法师,学者黄苗子,王任重,刘炳森等。

最令人感动的是,佛教协会主席、诗人、学者赵朴初先生在佛诞日那天命笔以三言诗作跋:是临摹,是创造,竭其诚,探其道,契其神,会其妙,面壁坐,有止观,定生慧,现庄严。

赵朴初先生对我说,你为佛教事业贡献了巨大的“功德”,如果哪一天庙宇损毁,只要有样本留传下来,就可以在新建的庙宇里将壁画重新恢复。赵朴初先生的话令我非常感动。

於蓉:您如何评价法海寺壁画的艺术价值?它与敦煌、永乐宫壁画有何不同?

宝松先生开始讲述自己这方面的观点:

法海寺壁画堪称明代壁画之最。由宫廷画士官所绘,传世作品极少,异常珍稀。其与敦煌、永乐宫壁画相比虽各有千秋,但其精细繁复之程度、精美神韵之生动,任何壁画都无法企及。

有人说,其可与欧洲文艺复兴时期的壁画相媲美,我却认为,西方文艺复兴时期的壁画以人文情怀展示了人的喜怒哀乐,具象而逼真;而法海寺壁画作为东方文明的杰出代表,以东方文明特有的崇尚精神与理想、体现悟性与道法、展现了华夏人独有的“意象思维和情感表达”,强调的是“内在的精神和抽象的境界”,这一点,成为了人类艺术史上独树一帜的存在而远高于西方,是艺术史上一颗璀璨的明珠。

於蓉:如今法海寺已成为国家重点文保单位,回顾这段经历,您最想表达什么?

宝松先生侃侃而谈,明代法海寺壁画、元代永乐宫壁画以及敦煌壁画为代表的华夏绘画艺术,是人类艺术史上的独树一帜的丰碑,代表着东方艺术的美学思想、精神境界、哲学理念和人文情怀。

而这种植根于华夏民族心中展示真善美的绘画形式,不仅仅能表现出我们华夏民族的悠久历史和博大精深的文化,还能以厚重的美学思想和独立于世界民族之林的华夏文明而不朽!也正是因为如此,只有将这种深厚的东方艺术传承下去才能在此基础上发扬光大。

采访接近尾声,宝松先生,这位睿智的老人为我们吟诵了他曾经写的《法海寺赋》:

京西驼铃古道,

翠微山阳南麓。

松柏参天,

法海禅寺。

清幽静谧远离喧嚣闹市,

洞世观云独守宝壁丹青。

六百年风风雨雨沧桑历历,

十甲子起起伏伏祸福依依。

明正统,宠宦李童斥资,邀宫廷画师用时四载,造绝伦壁画十通,成举世无双之宏伟画作。英宗帝,敕赐法海禅寺,命精工巧匠沥粉贴金,绘旷世美图一绝,奠华夏美术之绝笔巅峰。

寺内,殿宇林立,肃穆巍峨而庄严,人过无意喧哗;寺外,白松两株,挺拔高耸而雅致,鸟栖不敢啾鸣。春来桃花抱寺小溪门前,泉水晶莹,四柏一孔桥使古镇与法海禅寺联通;参天柏树环绕古钟周边,砖石铺地,百步独山门后花径与白玉石阶通幽。

遥想当年:京畿古道,驼铃阵阵,商贾南来北往;店铺两旁,叫卖喧喧,行旅来去匆匆。学子进京赶考,将士出征远行,在此处歇脚饮茶补足粮草;外客来华贸易,教士传经步道,谈话间打探消息筹划经营。

法海禅寺,闹市旁之清净处,红尘中之超然所。香客络绎祈福于水月观音造福乡里;僧侣不绝求法于菩萨佛祖启慧达观。诵经声款款,悠悠入心,使人过之不忘;观画者众众,深深动情,令人心净身清。

岁月悠悠,风雨潇潇,六百年弹指一挥,人非物是;古道尚在,法海依然,十甲子转瞬之间,今夕大变。皇帝走了,民国没了,人民当家做主,新中国改天换地;古道还在,驼迹还在,桃花漫山遍野,法海寺旧貌新颜。

历经清末鸦片硝烟,八国列强摧残,日本侵华八年抗战,建国后风云滚滚,虽千疮百孔,法海寺依旧挺立壁画璀璨;虽说历尽千辛万苦,一干无妄之灾,内外上下数次动乱,改革后气势昭昭,已万象更新,宝刹光耀眼四射佛法庄严。

看今朝,五G网络,数字光电,萧瑟秋风今又是,换了人间!四海宾朋,农工学商,华夏美术再焕彩,更加辉煌!

於蓉后记:六百年风雨,壁画能幸存是奇迹。当年摸黑临摹的岁月,仿佛是与古人对话的过程。如今数字技术发达,但亲手绘制传递的温度不可替代。希望更多人能读懂壁画背后的文明密码,让这份“流动的国宝”永远活下去。

还原了守护壁画的历程,宝松先生个人呕心沥血的坚持与文化遗产命运的交织赋予了华夏文明“传承与发扬”的当代意义。

我们同时了解到,宝松先生在完成了法海寺壁画的摹绘之后,虽然受到了极高的赞誉,但他并没有止步于此,而是又继续攀登了更高的艺术高峰。

他希望自己能“用心走路得大自在,以画修行求上菩提”,真正走出一条属于自己并能真正发扬光大华夏艺术之路。最终,他用一生的努力探索并实现了自己的愿望。

8月1日恰值建军节,在北京华侨历史博物馆将会举办备受瞩目的《越海归鸿--美国归侨艺术家宝松作品展》画展开幕式,此展览为期一个月。

让我们一起去观看这位长者、这位杰出的艺术家展出的作品吧,驻足时光,忆古观今,并真正领略宝松先生对华夏绘画艺术的贡献和先生用绘画阐述的艺术真谛!

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾

-

宝松,男,朝鲜族,1950年出生,北京人,画家。中国美术

-

布萨尼·恩卡韦尼(Busani Ngcaweni)是南非国家

-

6月17日,美国参议院以68票赞成对30票反对的结果,通过了