近日,在接受《每日经济新闻》采访时,西班牙IE大学科技学院院长Ikhlaq Sidhu在接受《每日经济新闻》采访时,分享了他对未来教育模式、创新机制及人工智能时代人才培养的深刻见解。

Sidhu指出,当前教育体系存在严重的滞后性和僵化倾向。他直言:“当教育被过度监管时,创新性和灵活性就可能被扼杀。”尤其是在课程设置方面,他批评道:“很多课程设计者并不了解学生真正需要什么,也不清楚当前有哪些新工具可用,甚至对世界的变化缺乏认知,但他们依然决定着学生的课程内容。”

这种权力错位可能导致教育系统陷入循环僵局。对此,Sidhu提出了一种全新的教学理念——完全基于项目制的学习方式。他强调,讲座式教学的知识留存率极低,一年后甚至可能下降至1%或2%,而通过小组合作完成实际项目的教学方法,能够显著提升学生的学习效果。

“最好的学习方式是向同学学习,让教授成为资源而非权威。”他说。

随着大模型等人工智能技术加速渗透各行各业,教育领域也迎来了新的发展机遇。然而,Sidhu提醒,AI带来的不仅是效率提升,还有内容质量的风险问题。例如,由于AI生成内容存在“幻觉”现象,许多出版物和论文的撤稿率正在上升。

在这样的背景下,人类如何保持自身不可替代的竞争力?Sidhu认为,关键在于“做只有人类才能做的事”。

“人工智能在逻辑推理和计算能力上远超人类,但它无法替代人类提出问题的能力,也无法代替我们去说服他人、推动行动。”他说,“你需要知道该问AI哪些问题,并能利用它的结果来影响他人。这背后是一种带有情感的智慧。”

他进一步比喻说:“你不会试图用计算器比赛心算速度,因为你知道它会赢。但问题是,在使用计算器之前和之后,都是人类在做决策。计算机只是提升了计算环节的能力,而输入和输出仍然依赖于人。”

从实验室到市场的道路从来都不平坦。Sidhu坦言,创新本质上是一个充满不确定性和风险的过程。“虽然每天都有大量创新涌现,但最终能成功落地并创造价值的却少之又少。”他表示,不同行业的创新成功率通常在10%到20%之间。

“企业越发展,往往越保守,更倾向于将创新任务外包给风投和创业公司。”Sidhu指出,这种趋势虽有助于转移风险,但也反映出企业在内部创新激励机制上的不足。

他强调,真正的创新往往伴随着巨大的不确定性。“我们要做很多尝试,虽然只有一部分能成功。我们一直在寻找更好的办法,能把1/10的成功率提高到1/8或者更高。我们做得越好,承担的风险就越小。”

正如荀子所言:“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”创新之路或许漫长,但唯有持续探索,方能突破边界。

面对人工智能时代的冲击,教育必须革新,创新必须加速,而人的核心价值也亟需重新定义。在这一过程中,大学不仅是知识的传递者,更是变革的引领者。恰如Ikhlaq Sidhu所说:“我们需要打造一个允许失败、鼓励尝试的环境,因为这才是真正推动社会前进的力量。”

-

近期,以“赓续优秀传统,焕发文化新光”为主题的第十六届民盟文

-

美国归侨艺术家宝松历经30余年海外艺术探索,以"生宣·工笔·

-

近期,美国宣布将对柬埔寨出口商品的关税从36%降至19%,这

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

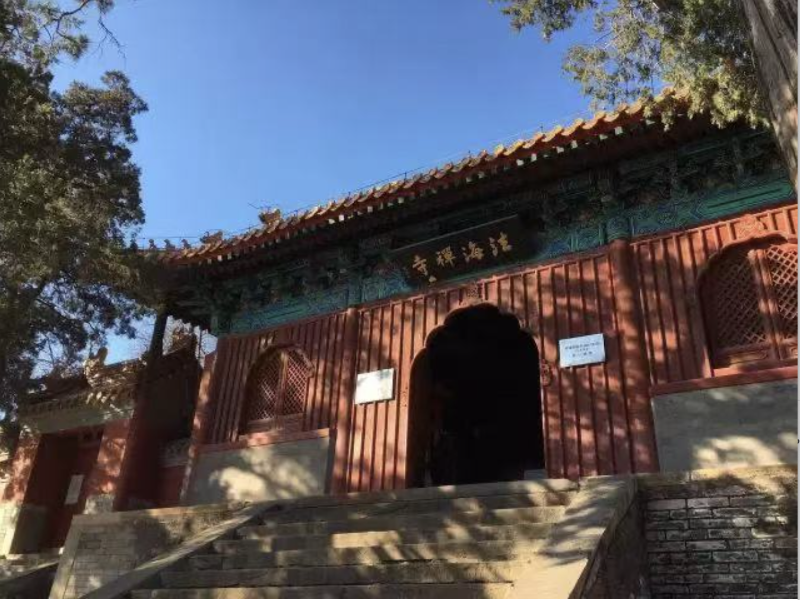

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾