珍藏与厄运:战火下的藏书楼兴衰

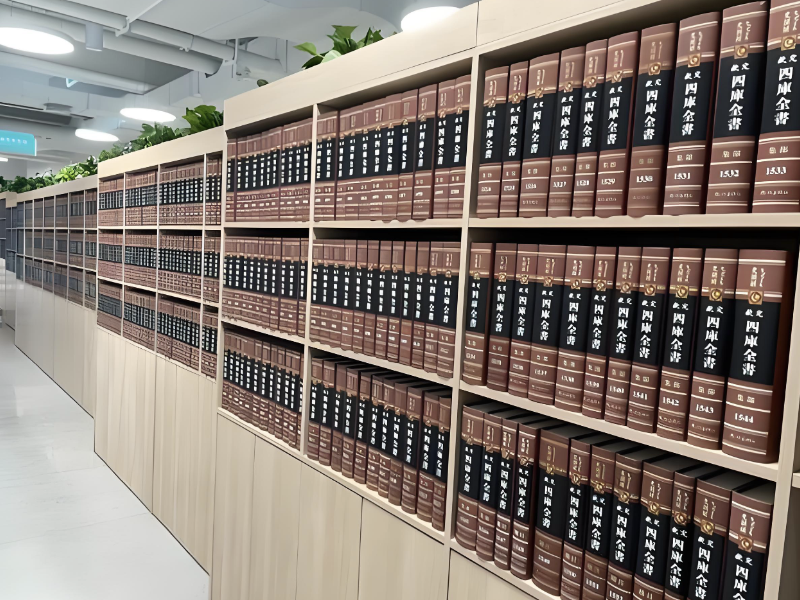

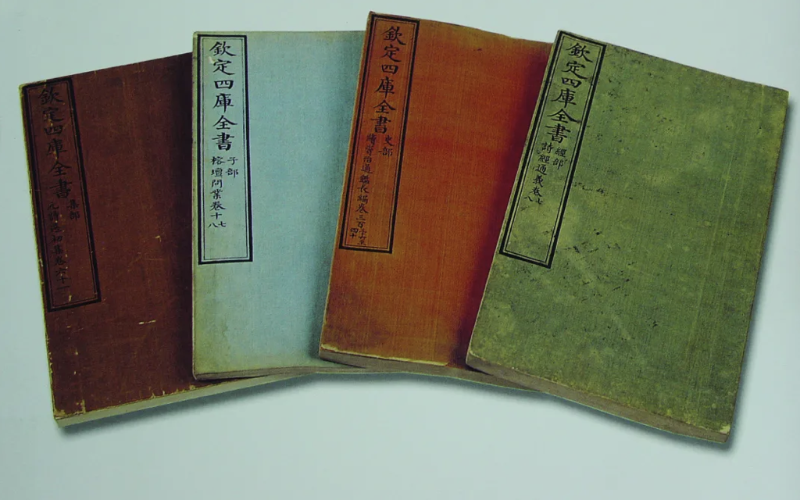

为妥善珍藏这一国宝,清廷先后抄录七部,并修建七座藏书楼分藏。北方四阁分别位于北京紫禁城文渊阁、北京圆明园文源阁、沈阳文溯阁、承德文津阁;南方三阁则坐落于镇江文宗阁、扬州文汇阁、杭州文澜阁。鉴于江南人文荟萃,乾隆帝特准南方三阁对外开放,供士子阅览,使其成为文化传播的重要阵地。

然而,清末太平军起义,战乱如狂风骤雨般席卷江南繁盛之地,给这些承载着文化记忆的藏书楼带来了灭顶之灾。镇江文宗阁、扬州文汇阁先后在战火中毁于一旦,阁内藏书也付之一炬。咸丰十年(1860),杭州城亦未能幸免,文澜阁内的《四库全书》在兵祸中散佚于民间,珍贵的文化瑰宝面临着失传的危机。

丁氏兄弟:文化抢救的先锋

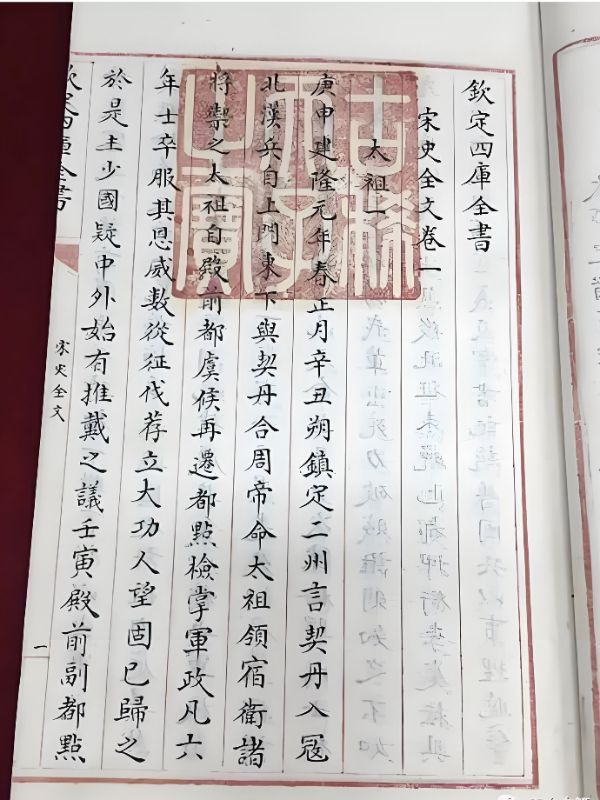

就在这危急时刻,藏书楼八千卷楼的主人、杭城富商丁丙的家人的一次偶然发现,成为了拯救文澜阁《四库全书》的转折点。他们在市集购物归来,撕开包装纸时,竟发现是盖有乾隆御印及“钦定四库全书”字样的残页。这一惊人的发现,让丁丙、丁午、丁申三兄弟心急如焚,他们当即立下誓言:不惜一切代价,抢救这批散佚的国之瑰宝。

此后,丁氏兄弟三人殚精竭虑,四处奔走搜寻残页。他们将所得之书先暂存于西溪佛寺,后又辗转运至上海保管,最终悉数运回杭州,藏于孔庙尊经阁。历经十余年的艰辛寻访,他们仅抢救回8689册,仅占全部文澜阁本的1/4。但丁氏兄弟并未就此止步,他们转而发起了一场规模宏大的文化抢救行动。

1881年9月,文澜阁重修后,丁丙主持补抄工作。他不辞辛劳,向宁波范氏天一阁、杭州汪氏振绮堂等浙江省内数十家藏书楼借得底本进行补抄。不仅如此,他还亲率十余人抄书团队远赴长沙卧雪庐、宣城瞿硎石室、广州孔氏二十三万卷堂等藏书机构借阅底本进行抄录。至光绪十四年(1888),他们完成抄录典籍3396种、34769册,仅剩1000多册因底本缺失未能补全。丁丙后来在《八千卷楼自记》中深情告诫后辈:“吾祖吾父之志,吾兄未竟之事,吾勉成之,小子识之。”

三次补抄:几代学人的心血结晶

宣统三年(1911),文澜阁《四库全书》入藏新建成的浙江省图书馆,首任馆长钱恂主持补抄工作,历时8年。此后,张宗祥出任浙江省教育厅厅长,他又发起筹款抄补阁书,直至1926年,文澜阁《四库全书》终于全部补齐。张宗祥感慨作诗:“一卷补遗书目在,几回展阅几魂销。”三次补抄,跨越40余年,文澜阁《四库全书》称得上是集结浙江几代学人心力的“百衲本”。

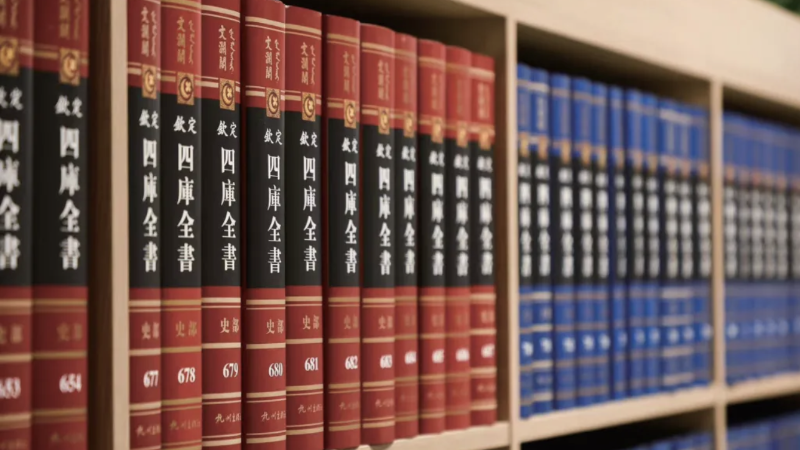

从数量上看,补抄后的文澜阁《四库全书》共有36917册,比原本多出近千册;从内容上看,因补抄源于当时全国藏书的精华,部分甚至优于原本,不仅弥补了原书中漏抄部分,更在一定程度上恢复了被清廷篡改的文字。因此,补抄本实际上比“原版”更为完整,具有更高的版本价值和历史文献价值,成为了中华文化传承的重要见证。

抗战西迁:文化长征的壮丽史诗

文澜阁《四库全书》的珍贵价值,也引来了侵略者的觊觎。1937年,抗日战争全面爆发。进攻江浙前,日军特地建立了“中支(华中)占领地区图书文献接收委员会”,派出9名“文化人”,妄图将文澜阁《四库全书》带回日本,其狼子野心昭然若揭。

1937年8月4日,在时任浙江图书馆馆长陈训慈的组织下,一场惊心动魄的“文化长征”拉开了帷幕。文澜阁《四库全书》140箱阁书和88箱善本书,由钱塘江南星桥码头启程,溯流西上。西迁途中,敌机轰炸不断,文澜阁《四库全书》在半年时间内,从富阳到建德,再到龙泉,迁转三处。一同西迁的还有浙江大学,随着战事吃紧,1938年初,校长竺可桢电告教育部部长陈立夫,强调“文澜阁《四库全书》硕果仅存”,建议运往内地。教育部采纳建议,派遣浙大教授李絜为代表,协助浙江图书馆将典籍转运贵阳。

到贵阳后,沿途落水打湿的11箱3000余册、15万页书,又经工作人员每册每页细心揭开,一页一页翻开晾晒,历时几个月才完成晒书工作。所幸,最终湿水书籍基本恢复原貌。从1938年4月至1944年12月,文澜阁《四库全书》于贵阳地母洞秘藏6年,1946年终于完璧归杭。在半个中国苦旅9年,未曾散失一本,这背后是无数人的心血和付出,是中华文化坚韧不拔精神的生动体现。

1949年,36917册文澜阁《四库全书》移交新浙江图书馆,成为镇馆之宝,继续在新的时代里闪耀着璀璨的光芒,见证着中华文化的传承与发展。

-

近期,消费赛道宛如一锅煮沸的热水,热闹非凡,一系列引人瞩目的

-

日本三得利公司公布重要决策,自2026年4月1日起,旗下威士

-

总部设在法国的音乐流媒体平台“迪泽”携手益普索集团发布的一项

-

随着冬季的脚步悄然来临,大量山楂涌入市场,糖葫芦再次成为街头

-

在特朗普关税政策与全球铝供应紧张局势的双重夹击下,美国买家在

-

第八届进博会上,跨国企业以实际行动传递对中国市场的坚定信心: