根据最新人口数据,2024年中国60岁及以上人口已达3.1亿,占全国人口的22%。预计到2035年,这一数字将突破4亿。目前全国养老护工缺口达550万,机器人有望填补这一空白,减轻社会和家庭的照料负担,支持老年人享受独立的高质量生活。

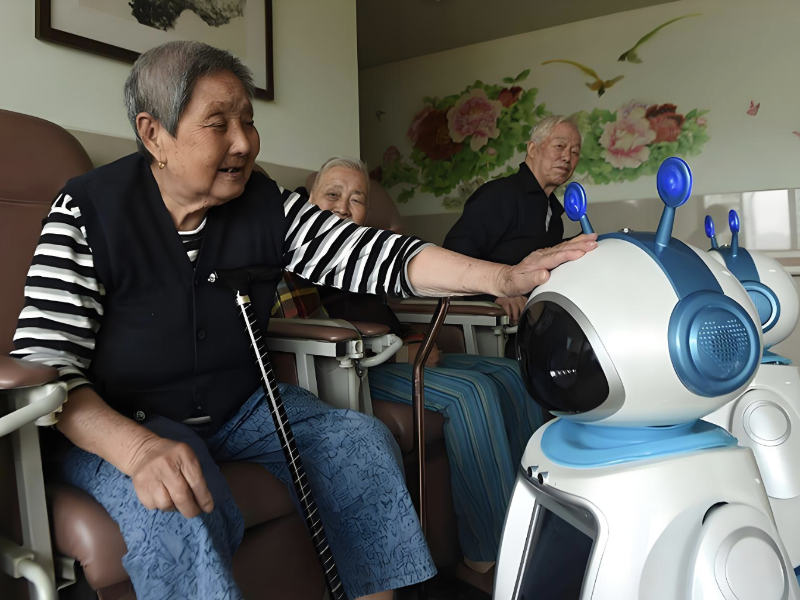

事实上,机器人养老已逐步成为现实。江苏无锡一家科技企业推出的“大头阿亮”智能养老机器人,能够提醒老人按时吃药、吃饭,并提供新闻播报和网购帮助;北京为700多户家庭配备了养老机器人,具备叫家政和紧急呼救功能;各地养老院也纷纷引进机器人“上岗”,“养机防老”的时代正在到来。

从产业基础看,中国发展养老机器人已具备成熟条件。5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术迅速发展,AI芯片、传感器、伺服电机等关键零部件日益成熟。

前瞻产业研究院发布的《2024年中国养老机器人行业全景图谱》显示,2024年中国养老机器人市场规模约为79亿元,未来五年将以约15%的复合增长率增长,预计到2029年将达到159亿元。

我国牵头制定养老机器人国际标准

近日,国际电工委员会(IEC)正式发布由中国主导制定的养老机器人国际标准(IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》)。该标准为各类养老机器人的设计、制造、测试和认证提供了基准,将推动全球养老机器人产业健康发展。

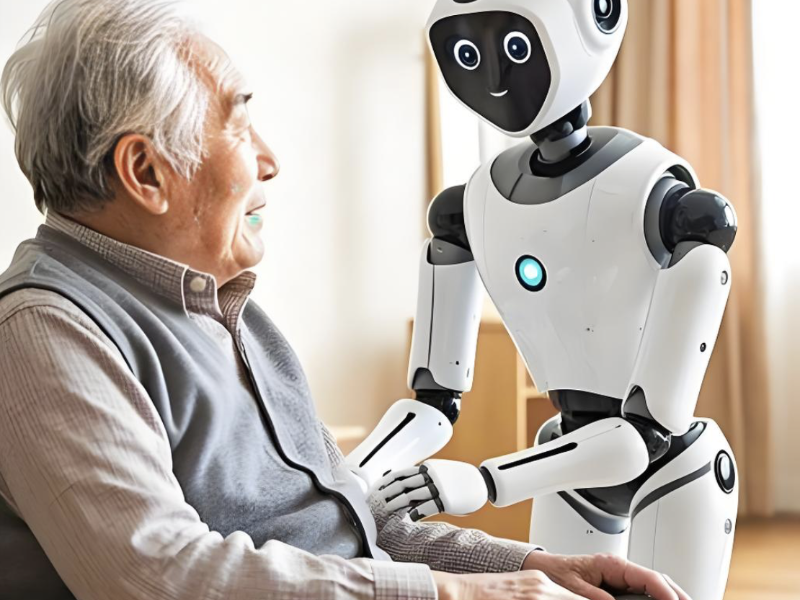

该标准基于老年人的生理和行为特点,提出了养老机器人在健康监测、紧急呼救、通信支持、家务、娱乐、家居管理、助行等方面的性能要求。世界卫生组织数据显示,预计2050年全球60岁以上人口将达21亿,其中包括4.26亿80岁以上的老年人。随着年龄增长,老年群体在感知、体力和认知等方面可能出现功能衰减甚至失能。养老机器人的出现不仅减轻了社会和家庭的负担,还支持老年人享有有尊严的独立生活。

普及仍面临挑战

尽管前景广阔,养老机器人普及仍面临不少挑战。数据安全与隐私保护、机器人决策失误的责任归属等问题亟待解决。此外,价格仍是阻碍机器人进入普通家庭的重要因素。目前,宇树科技的G1人形机器人售价为9.9万元,H1人形机器人则高达65万元。

全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉指出,养老机器人对服务的精细化和个性化、产品的安全性和便捷性要求较高,导致研发投入大,普通家庭难以承受高昂价格,反过来又影响技术研发的深入。

同时,养老机器人作为复杂的技术综合体,实现“感知—决策—执行—反馈”的闭环仍需技术突破,尤其是在数据覆盖、算力支持和AI+人工协作的智能算法方面。

更深层次的挑战在于情感替代的尺度。机械手臂能否感知独居老人深夜的孤独与沉默?在提升护理效率的同时,如何守护人与人之间的情感纽带?这些问题值得深入思考。

-

8月1日,以“越海归鸿”为主题的美国归侨艺术家宝松作品展在中

-

始建于明正统四年(公元1439年)的法海禅寺,由明英宗御前宠

-

《新加坡六十年 :小国大智慧的故事》作者简介:童振源现任台湾

-

宝松,男,朝鲜族,1950年出生,北京人,画家。中国美术

-

布萨尼·恩卡韦尼(Busani Ngcaweni)是南非国家

-

6月17日,美国参议院以68票赞成对30票反对的结果,通过了