丹青铸魂:主题性壁画凝聚民族精神

壁画是刻在墙上的史诗孙韬指出,当代壁画以宏大体量与公共属性,成为社会美育的“露天课堂”。由鲁迅美术学院团队创作的全景画《井冈山革命斗争》以112米长、18米高的环形画面,结合实景与声光电技术,再现了“黄洋界保卫战”等历史场景,让观众仿佛置身烽火岁月。这种沉浸式体验,正是主题性壁画“启智润心”的生动实践。

今年恰逢抗战胜利80周年,一批经典美术作品通过壁画形式获得新生。如詹建俊、叶南创作的《黄河大合唱》组画,以马赛克镶嵌工艺重现于湖南常德画墙:滔滔黄河水与指挥千军万马的冼星海形象交相辉映,象征着全民抗战的磅礴力量。常德画墙全长3.756公里,汇聚120幅壁画,徐悲鸿《愚公移山》、袁运生《泼水节—生命的赞歌》等作品在此再创作,形成“露天艺术博物馆”,成为传承民族记忆的时代丰碑。

匠心独运:传统技艺与现代创新交融

中国当代壁画突破“墙壁作画”的局限,融合陶瓷、玻璃、金属等多元材料,开创出异彩纷呈的创作范式。孙韬以中国共产党历史展览馆壁画《长城颂》为例,阐释传统与现代的对话:作品以青绿山水为基调,融入西方透视与光影技法,结合岩彩与贴金工艺,呈现出金碧辉煌的视觉效果,象征中华民族的精神脊梁。

陶瓷壁画领域,侯一民、邓澍20世纪80年代在邯郸瓷厂研发的高温彩釉技法,至今影响深远。北京地铁6号线东大桥站的《东岳古韵》采用此技法,通过1300℃高温窑变,使釉色呈现天然斑驳的质感,远胜传统绘画材料。而孙韬创作的地铁7号线虎坊桥站壁画《浩气宣南》,则发展了侯一民首创的“陶瓷素描”工艺:将磁州窑釉料制成干性材料,在瓷板上绘制素描,经高温烧制后定格为老照片般的简约意境。

玻璃马赛克壁画亦在中国焕发新生。常德画墙中,孙景波、李丹以马赛克复原国家博物馆藏画《贞观盛会》,将各国使者服饰的纹理与色彩精准再现,需艺术家与技师反复磨合,实现从油画到镶嵌艺术的“材料转换”。孙韬强调:“陶瓷与马赛克均经高温锻造,可抵御风雨侵蚀,让壁画成为永恒的城市记忆。”

艺脉相承:地铁壁画绘就城市文化长廊

随着地铁建设蓬勃发展,壁画成为城市文化的新名片。2024年“北京地铁壁画艺术展”展出150幅精品,勾勒出千年古都的时空脉络:王府井站《百年老店逢变局》以高温刻瓷技法模拟木刻版画,记录商业街的沧桑变迁;西苑站戴士和创作的《万寿山》,将磁州窑去釉技法与中国书法结合,以百种“寿”字组成抽象山石,呼应颐和园地标。

“坐地铁、赏壁画”已成为北京文旅新风尚。孙韬指出,地铁壁画不仅承载区域功能,更构建起连接古今的文化纽带。而动态LED壁画、交互式数字壁画等新兴形式的涌现,正重新定义壁画的边界:“当科技赋能传统,壁画将从‘墙上艺术’延伸为沉浸式文化体验,持续焕发时代生机。”

从敦煌壁画到都市长廊,中国壁画始终以开放姿态拥抱创新。正如孙韬所言:“壁画的形态与材料虽无定式,但其承载的文化基因与时代精神一脉相承。”在新型城镇化与乡村振兴的浪潮中,这一古老艺术正以崭新面貌,书写中华文明的当代华章。

-

——访中国壁画学会会长、中央美术学院教授孙韬从石窟寺观到城市

-

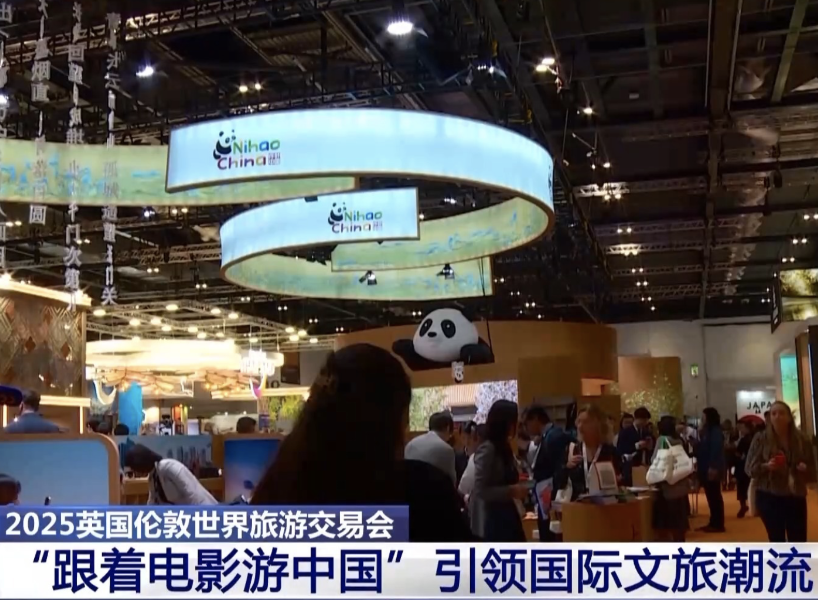

为期三天的2025年英国伦敦世界旅游交易会在伦敦展览中心顺利

-

广西凭借其得天独厚的自然风光与丰富多彩的民族文化,积极探索“

-

故宫博物院永寿宫展厅向公众开放的“九重之下—故宫造办处旧址考

-

中国出入境管理局发布一项重要政策,自11月20日起,将扩大可

-

而在1400多年前,古代丝绸之路上的商贸往来也带来了不少珍贵