真实案例引发热议:家庭数据跨境传输的合规性之争

陈柏珲院长以“扫地机器人数据跨境传输”案例切入:某工程师发现家用设备将房屋布局数据上传至境外服务器,引发公众对个人隐私与数据主权的担忧。他提出三大核心问题:家庭空间数据采集是否需用户授权?跨境传输是否符合当地法律?在大模型训练背景下,普通用户是否应享有知情权?

“这些问题的背后,是全球数据治理体系的割裂。”陈柏珲指出,各国在数据管理、算法训练等领域自成体系,导致治理规则“碎片化”。经合组织与WTO模拟数据显示,若全球完全限制数据跨境流动,全球GDP将下降4.5%,出口额减少8.5%,对制造业和出口大国冲击尤为显著。“数据流通是创新扩散和供应链协同的基础,碎片化治理正在阻碍全球经济数字化进程。”

机制差异成主因:45个维度下的治理裂痕

陈柏珲直言,数据跨境流动受阻的根源并非理念冲突,而是机制差异。G20国家在45项治理维度上存在显著分歧,涵盖数据合法性、本地化要求、处罚标准等,这些差异源于历史传统、法律体系和社会心理。“协调差异比消除差异更现实。”他强调,当前国际社会缺乏统一的技术标准和协调工具,导致数据治理被政治化,跨境流动面临信任壁垒。

新加坡实践提供范本:可信节点如何炼成?

陈柏珲以新加坡为例,解析其成为全球数据枢纽的关键:透明的监管框架、严格的执法记录、与中国紧密的人文联系,以及兼容欧盟的数据保护法律,共同构建了“可信节点”模式。他提出,中国可借鉴此类经验,在联合国框架下推动技术化协调机制建设。

技术重建通途:从政治信任到代码验证

陈柏珲呼吁构建“非主观评价的技术体系”,将各国数据保护法律转化为可执行的标准全景图,并通过代码实现自动化合规验证。“企业和国家只需在平台上进行测试,系统即可判定合规性。”这一机制将跨境数据流动从“政治信任问题”转化为“技术协调问题”,降低人为干预风险。

他特别指出,中国具备引领这一变革的能力与责任。“通过试点推动技术化跨境数据互认,不仅能激活国内数据要素市场,更能为全球科技合作与贸易繁荣提供新范式。”

本届论坛上,专家共识逐渐清晰:数据跨境流动是全球化4.0时代的“新基建”,而技术协调机制将成为打破治理碎片化的关键。随着中国等大国积极推动规则创新,全球数据治理或迎来从“分裂”到“协同”的转折点。

-

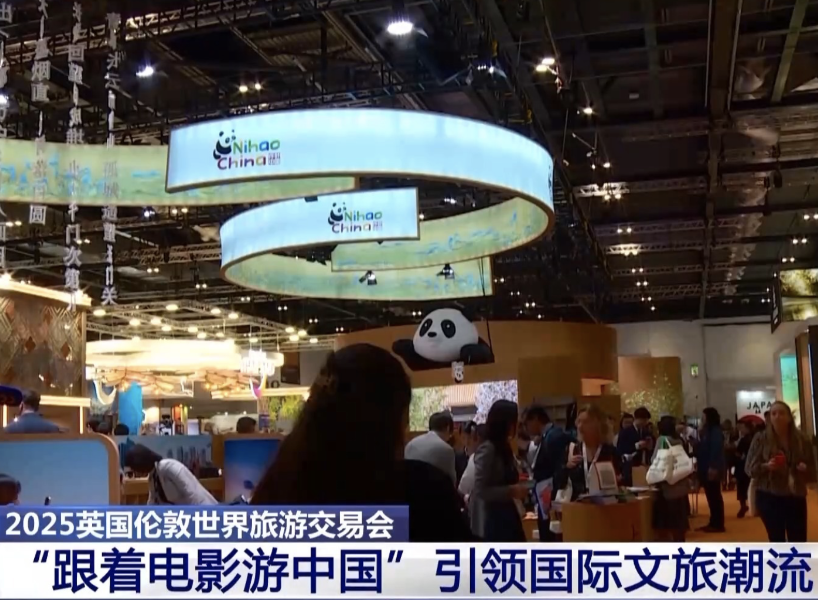

为期三天的2025年英国伦敦世界旅游交易会在伦敦展览中心顺利

-

广西凭借其得天独厚的自然风光与丰富多彩的民族文化,积极探索“

-

故宫博物院永寿宫展厅向公众开放的“九重之下—故宫造办处旧址考

-

中国出入境管理局发布一项重要政策,自11月20日起,将扩大可

-

而在1400多年前,古代丝绸之路上的商贸往来也带来了不少珍贵

-

清三代瓷器,特指清代康熙、雍正、乾隆三朝(1662-1795