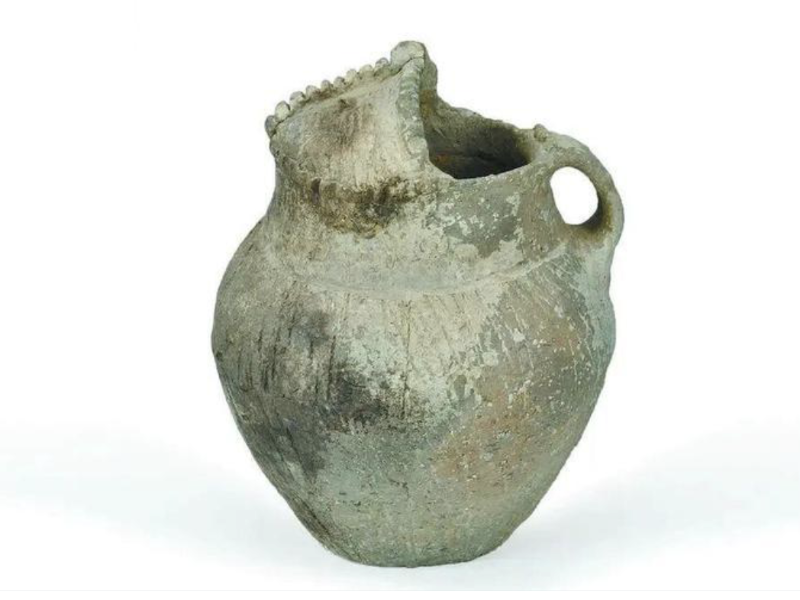

这件陶罐的造型独特,敛口部位被捏塑成圆弧状,正中穿有两个圆孔,宛如猫头鹰的双眼。两眼之间堆塑着锯齿状泥条,形似锋利的钩喙。头顶再添上几道“羽冠”装饰,一只栩栩如生的“猫头鹰”便跃然眼前。罐身圆鼓鼓的,通体装饰绳纹,远看仿佛毛茸茸的羽毛,生动传神。尽管整体造型简洁,没有过多细节雕琢,但陶罐成功捕捉了猫头鹰蹲踞时警觉而略带呆萌的神态,展现出极高的艺术概括力。

据专家分析,这种陶罐材质耐火性强,且罐体带有明显烟熏痕迹,说明它曾被实际使用过。更令人称奇的是,它还具备过滤功能——当用于熬煮草药或煲汤时,汤汁可通过“眼睛”处倒出,而残渣则留在罐内,兼具美观与实用。

为何偏偏是“猫头鹰”?在古代,鸮(即猫头鹰)被视为一种神秘而强大的动物。它拥有敏锐的双眼、强健的翅膀和锋利的爪子,是空中霸主,象征着勇敢、力量与速度。在农耕文明尚未发达的年代,先民发现农作物常受鼠害侵袭,而鸮正是田鼠的天敌。因此,他们将鸮视为农田的守护神,对其充满敬畏与崇拜。

距今约4000年前,中国青海地区进入齐家文化时期,这一时期的先民开始从事农耕活动。在长期劳作中,他们逐渐意识到鸮的生态价值,并开始制作与之相关的陶器。此后,从仰韶文化到汉代,数千年间,鸮始终被奉为神圣动物,《东周列国志》中也有“昼不见泰山,夜能察秋毫”的记载,与现代对猫头鹰的认知高度一致。

商代时期,鸮更是成为神鸟,广泛出现在玉器、石器、陶器及青铜器中,反映出其在当时社会中的重要地位。而青海出土的鸮面陶罐,不仅体现了齐家文化与中原商文化的密切联系,也见证了先秦时期黄河上游与中下游乃至长江流域的文化交流。

凭借那对“大眼睛”,这件陶罐既威严又呆萌,跨越4000年时光,依旧能引起现代人的共鸣。这正是远古艺术生命力的真实写照,也是先民智慧与审美追求的生动体现。

-

一段关于中国青海地区出土的“鸮面陶罐”的介绍引发关注,展示了

-

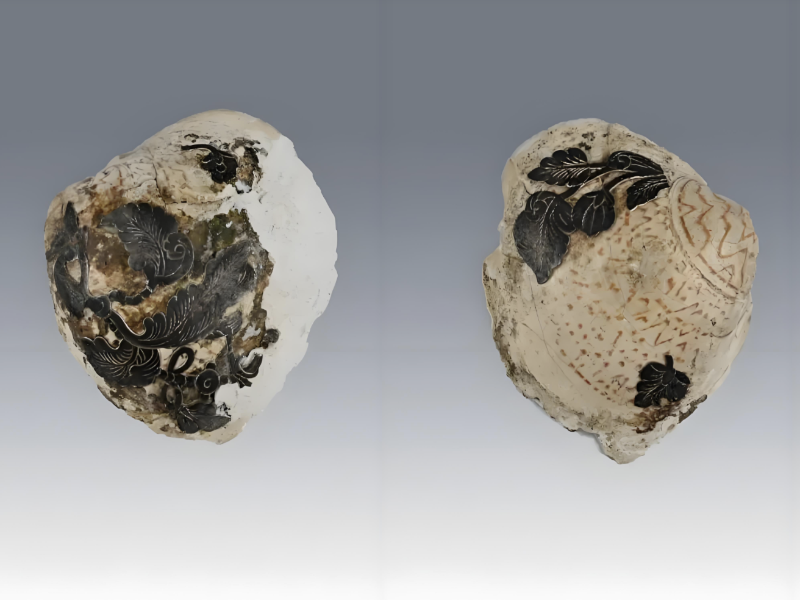

中国宁波市文化遗产管理研究院,考古人员于今年在宁波市江北区慈

-

初遇珐琅彩,是在一个古色古香的展览馆里。那日,阳光透过斑驳的

-

在岭南那片温润的土地上,有一座承载着岁月记忆的老宅,宛如一位

-

晨雾未散时,奈良的空气里已浮动着青草与松木的清香。从近铁奈良

-

陕西省考古研究院公布了一项重要考古成果——在西安市长安区贾里