此次访问地点在中国商会会议室,三位会长在脱稿情况下侃侃而谈,谈话内容为现场实录。

於蓉:请问陈蒙志会长,您作为第一个带团访问中国的新加坡代表团团长,也是《白皮书》的撰写者。在中国商会会员基本权益第二项的内容是:“在新中经贸活动中面临难题者,可向商会反映并要求给予协助。” 通常大家对于问题都会避之不及,为什么中国商会竟然说可以“要求”给与协助?可以分享一下订制这一条的初心来由吗?

陈会长:这一条跟中国商会的成立背景有关系,中国商会的成立可以说是一个时代的需求,也可以说是一个偶然的经历,当时情况是这样的,所有到中国办货的商人的船到了新加坡不能停靠码头,货船要在海中间停卸,再经由接驳船到货轮接货,运到港口,到岸上驳船公司的仓库,我们再到仓库领货,在中间过程中,造成了很多纠纷和不必要的费用,经历了很多年,已经是不成文的规矩。

运输过程太不方便,以及费用高和不合理的负担,需要从中国进货的商家们成立了一个小组,要求改善的方法,就开始通过与驳船公司谈,和新加坡政府谈,要求中国商船能欧直接在码头靠岸,避免多余费用和中间环节。在谈判过程中进展顺利,事情完成后大家觉得有需要成立一个组织来解决商家的问题和论难,这就是商会成立的宗旨,让商家有问题有困难可以要求商会来协助,这就是设立此项权益的背景。

中国商会永久名誉会长 陈蒙志先生

於蓉:首先来说,像您刚才提到的问题,还没有到后面的交易环节,货来了都没有办法靠岸,在最外层就已经有困难了,那么一定还有在一步一步推进过程中的困难,在这种情况下,有意进入市场者的企业家可能觉得我要不要一关一关的去闯,您有可以鼓励到大家不要因为一点点阻力就不敢往前进,比方说,商会成立了小组做好准备帮助商家解决问题,给商家信心,有商会做支撑有后盾?

陈会长:把时代背景再稍微澄清一下,在那个时代,经营中国货物的商家都是老字号,早期是进口土特产,诸如皮蛋,榨菜,酱瓜,咸蛋一些土特产,基本的生活所需品和传统的手工艺品等。那个时候,没有投资的问题,中国人不能来新加坡投资,新加坡人也不能向中国投资,因为中新还没有正式邦交,由于体制不同,中国是社会主义国家,新加坡是资本主义国家,两个体制还不相融,彼此抱有一定的戒心,所以那个时候谈不上投资方面的困难。

胡会长:我来补充一点,建交之后当新加坡的企业要投资中国时最大的问题是融资问题,当时的新加坡银行也没有提供很多融资,而且首先要了解中国方面的政策,有钱不一定能投资进去,新币如何转换成人民币,很多细节,最早的时候进口中国货物是按照政府给的“两免三减半”政策,还要了解地方:三免两减半“政策,遇到的困难是当地领导会询问您的投资是多大?投资什么项目啊?这个项目能不能适应我们当地的需求?打个比方,如果要设厂,多大的规模?对环保造成的噪音问题,排放问题等很多不可以,这些问题企业都要先了解。

新加坡企业都面对着新的方式,一定要了解中国特色和中国所需要的,当地政府了解到新加坡企业的投资金额才会给予相应的优惠政策,这些都是国内的需求,而且投资项目的话,要符合当地的要求,例如多少员工,员工不多的话,不符合鼓励项目。

中国商会前会长 胡进胜先生

陈会长:刚才胡会长讲到的情况跟我们当时撰写白皮书时候的背景可以说是两个不同的时代,胡会长讲到的是改革开放后的情况,白皮书撰写阶段是在改革开放前。

於蓉:白皮书是在1987年,建交之前撰写的。

陈会长:是在建交之前的七到八年前撰写的,改革开放之前写的,经历了不同的阶段,整个背景不一样,所以有了时代的差异。

於蓉:对,这更加说明了今天的访谈是一个宝贵的时刻,您三位见证了不同时间段新加坡与中国在贸易方面的发展。

於蓉:潘会长,您是多元化身份的跨界鼻祖,是物理学家,出版家,总编辑,还策划并主编全球第一本有关“一带一路”倡议的英文专著、英文期刊,非常厉害,请问您是如何在科研,教育与商会在发展金融贸易之间转换身份的?

潘会长:科研不能够只是单纯的科研,科研一定要跟工业,企业挂钩,一开始做科研的时候,就注意到怎样跟企业跟商业结合起来。我们着重在科研方面找项目时可以从长远来说,能够和企业工业有关系,这是策划的问题,是选择选题的标准,比方说,生物技术,医疗都是我们选择的主要项目的一部分。

中国商会永久名誉会长 潘国驹先生

於蓉:看到您在担任会长期间,您积极支持青年团的参与和发展,请问文化沟通和艺术交流之间在经贸发展中起到了什么作用?

潘会长:我们觉得年轻一代的接班最重要,没有年轻人的接班会没有前途,我在做会长期间一直鼓励和扩充青年团。今天你看会员里面有很多是青年团,因为新加坡社会是多元种族,多元宗教,如果单单用华语沟通,起到的作用不够。新加坡政府几乎90%是用英文交流,要想与政府挂钩,语言起重要作用,这是一个现实问题。

潘会长:刚才你还提到文化跟艺术的沟通,比如说,冼星海,你知道谁是冼星海吗?

於蓉:知道,作曲家,音乐家。

潘会长:《黄河大合唱》作曲者,他是在养正毕业的,在牛车水,我们几乎每两年举办一次冼星海作品的演奏会,我们希望下一次中国商会可以参加,我们举办的大型的冼星海音乐会。

於蓉:下次再举办的时候,我可以邀请到中国的“红色指挥家”蒋燮斌老师,他指挥了一千多场《长征组歌》,他在北京,非常有经验,我们大家聊天的时候,他是非常安静的,当他上台指挥的时候气宇轩昂,哇,那个气势!对,我们完全可以合作!

潘会长:好啊。对了,陈会长对乐队也是有研究。

陈会长答:哪里,我只是喜欢唱歌,玩玩而已。

於蓉:胡会长:新科技发展迅速,玲琅满目的商品,像刚才陈会长提到的在最初进口时的是基本的生活用品,甚至包括牙膏肥皂。现在随着社会发展,快销品的制造对环境带来了一定程度的影响,您已经对环保项目作出了一些举措,当您去哈尔滨考察时发现冷气候环境下也可以有对环境的保护,还做了很多水污染方面的处理,请问关于环保的方面您还有什么新的想法?

胡会长:陈会长和潘会长对改革之前的历史背景情况比较熟悉,我是算年轻的一代开始在中新建交后才去中国发展,1990年建交后,新加坡李光耀总理鼓励我带新加坡企业走出去,我们是最早一批到中国的企业,也做得不错。早期到中国的企业都是做一些农副产品,我们到的时候就开始有高科技了,当时的中国是有廉价劳工的一个环境,我带着日本的技术到中国设立工厂建造钢铁业,企业生产后会造成你刚才所说的环保问题。

我记得当时随着科技的发展,噪音,水处理,产品产生的垃圾等问题,我的代工工厂的产品返销到世界各地,2003年在新加坡上市,我发觉到这不是公司上市的最终目的,这是上市公司的开始,我一定要找到一个新的未来的行业可以永续的发展,发现中国的环保可以是我未来的发展方向,为什么呐?因为我本身看到很多的问题,包括污水处理问题,另外的话,我的产品属于水处理方面的产品,那么会有人问到我的产品,所以我走入环保这个行业。

环保一定要引进高科技,现在的技术要是人家需要的技术,我和国内留学法国的交大教授,引进高科技的技术,不仅是水处理的问题,还包括生物方式来做又有效又便宜的,还能节约成本的有效国的产品,才能永续的发展下去。从一个小小的城市开始到现在国内有八个厂子。这是属于工业污水处理的。你还问到有什么新的环保主意,做环保不能只在一个地方处理,毕竟中国这么大,在东北很多时候,技术不够的话,机器就结冰了。我们在内蒙古零下十几二十度,机器还在操作,这就是你技术够不够,而且水还能淌出来不结冰,这就是要与时俱进的高科技,技术能达到的一点。

我在国内的时候看到农村的环境,当外国人到中国旅游的时候,也会看到环保的问题,我启发到农村的重要性,14亿人口中有多少村镇,应该说是千万个村,如果每个村都能处理清洁的话,提升旅游的体验感。我就与交大教授研究如何处理农村污水。在农村面临村民的适应方式,产品一定要又便宜又好用,我们发明了用4D的方式,在农村回收大小便,转化成肥料,种植花草,再利用再循环。

陈会长:这是很大的贡献。

胡会长:我在中国做了至少七千个村,在我回来新加坡之后,我们的前副总理尚达曼说,嗨这个不只是中国,全世界都要的!印度也是很多村。成本要便宜。这个发明放在新加坡,发明之后,我可以复制到全世界,不仅是对社会有贡献,是对人类有保护。现在农村的环境和气味已经得到了改善。因为工业是企业的教育方式和赚钱方式,农村是一个有贡献的地方。

陈会长:这个发明真的不简单。

胡会长:我觉得农村比其他行业更重要,当然了你可以做工业可以做污水处理也好,这些是社会上需要的,但是全世界,包括南非,亚太周围的国家都是需要的,这个是我最引以为傲的地方。

於蓉:好的,这件事真的应该让大家知道,这是对人类做贡献,因为这些是我们避免不了的污染,然后我们再把它转换成有用的东西。

胡会长:设备简单,操作容易,价钱公道便宜,我在国内做了近十年了,设备还在运作,有些人觉得简单,也去做,被技术阻碍的时候也会来找我说,帮我们解决这个问题吧。

於蓉:看起来简单,实际在研发过程中并不简单。潘教授最了解了,在您研发基本粒子的高能碰撞过程中,有了成果时,才看起来简单。

陈会长问:机器是直接国外引进还是?

胡会长:我们是在国内和交通大学合作研发,然后运用到全世界。

陈会长:这个真的要鼓掌。

胡会长:科技在商业的价值上不用说了,在贫穷的地方是最需要的。在内蒙古冬天也不结冰,流出来的水比当地的饮用水还清洁,当地人说啊比饮用水还清洁!这是我们非常骄傲的事情。

陈会长:这应该大书特书!

胡会长:现在与时俱进嘛,世界正在走向绿色环保,从世界角度来看,高技术呀,数码化啊,配合绿色环保非常重要。所以我专攻在这一块儿。

於蓉:下面这个问题是对三位会长的,我们可以畅所欲言:一带一路跨国经济带发展在东盟的开展十多年来,各国的企业家们都在尽力推动,在如此利好的合作前景下,新加坡作为中国最大的贸易合作国,对于中新关系的发展将会起到什么影响?

陈会长笑答:这是一个很大的题目。

於蓉:比方说,刚才陈会长有讲到,在最初的时候,船竟然都不能靠岸,必须接驳船接货,当时的中新关系,两国体制的不同情况下,有小小的步骤存在。现在完全开放了,大家都在相互借鉴好的技术,在情感上的融入,在语言上的融合也是非常接近的,像潘教授讲的,我们通过音乐,通过文化,也会促进交流。

陈会长:对于这个问题,我的看法是这样的,新加坡作为一个小国,有他能起到作用的地方,也不过于夸张,要现实的看规模,基础,高度,深度都受到一定的限制,所以他必须在他自己最擅长或者最有优势的地方来发挥作用,我相信新加坡在一带一路的跨国经济里起到的作用,即使不是带头的作用,也是从旁促进跟推动进展的作用。

新加坡跟周围的国家有很多的联系,交友范围很广,金融也是中心之一,那么在一带一路的发展活动中也需要金融的支持,技术方面的支持,新加坡在这些活动中能够起到穿针引线的作用,作用肯定不小,还需要具体项目具体分析。

潘会长:新加坡的优点是我们的教育水平比较高,有亚细安最好的大学,教育制度跟教育水平是属于亚细安最高的,我们的中学也是最好的。另外一点是地理位置非常好,从中国发展到亚细安到印度,巴基斯坦,再到中东。现在中东的市场很大,有很多机会。新加坡的另外一个优点是我们的英文水平比较高,对于国际扩充的话帮助很大,这一点也是非常重要。

胡会长:大家都知道新加坡是中国的外资来源国,是最大的贸易国,我们与时并进,两位老前辈讲的都是很重要的事,我们配合中国政府的一带一路,走进去中国可以有更多可以发展的项目。现在,又有了RCER全面经济合作伙伴协议的签署,这肯定是变成了一个双向的,以前商会鼓励企业家走进中国,现在是中国企业走向海外的时候了,所以我们中国商会一个很重要的角色就是配合中资企业走向海外,与新加坡企业一起走向第三方国家。其实一带一路和RCEP都是让新加坡,东盟跟中国都有一个很好的配合点,所以我们应该鼓励更多的企业配合非常重要的东盟和中国的合作项目。

潘会长:如果你有详细看前部长杨荣文,他的观点他的书,你会觉得新加坡是一个比较有力的而且比较特殊的国家在与中国合作。归根到底,就是文化的问题,传统的问题,我们的根的问题。新加坡的根与中国是密切的,有一个危机是年轻一代对我们的根不是那么重视,年轻人对中国历史和传统,新加坡历史和传统,了解不多了,这个是中国商会要做的,如何推动发扬传统,这个传统包括企业,人文和艺术方面。

於蓉:而且我也看到中国商会难能可贵的一点,应该是唯一的一个商会允许中国企业进入。这个开放性是非常广的,把大门敞开说,欢迎你们过来。

胡会长:我们不只是欢迎中国企业加入商会加为会员团队,我们还邀请他们担任理事,我们的章程里都规定可以非公民都可以成为委任理事,有六个席位,可以想象的到前辈们的眼光,有远见有格局,而且我们也是帮助新移民融入新加坡的社会团体,来为新加坡作出更多的贡献。

潘会长:年轻的新移民,爱艺术的小孩子来念书也是很好的。

胡会长:整个新加坡的商会应该都没有让非公民委任理事,我们有六个位置。

陈会长:这就反映出中国商会是一个与时俱进的商会。商会的决定,改革变动都是根据社会需要做调整,配合时代的需求不断进展的商会,这是商会的一个特点,这么多年来,我觉得这一点很显著,早期的商会商家都是做土特产,牙膏牙刷皮蛋进出口,现在是搞科技搞环保,这个时代的变化也跟着发展进去。

於蓉:近几年来,疫情的重创给不同规模的企业都带来了不同程度的创伤,在您三位的经验里是否发生过类似的不可控危机时刻?在这种时刻是如何应对的?把促使经济复苏的经验让企业家们借鉴和鼓励!

陈会长:疫情是全球性的,作为一个会来讲,我们没有能力和条件去应对这么大的一个灾难,政府来引导,我们配合政府的政策和要求,来做应对。运用政府的力量,运用社会的集体力量,才能够应对。

潘会长:我们的特点是医疗,医院水平很好,可以作为中介,来帮忙协助中国和周围国家的人来新加坡治疗,给予一定的方便。

胡会长:两位前辈讲了政府的力量非常重要,我来作为一个商业的角度来看待疫情危机,但危机一定隐藏着商机,也是转机,很多企业可以随着危机反省,变成商机,从商业角度来说,如果你转折的好,可以做更多。打个比方,可以做和疫情有关的行业,或者疫情需求的相关的产品,你就能做的更好,比如,现在电商采购,我们商会在疫情期间用视频开会,利用危机变商机的机会还是很多,危机时产品缺货很多,供不应求,大家应该再思考一下。

潘会长:现在形势开放了,我们更加珍惜可以面对面交谈的机会。

於蓉:我了解到疫情刚发生时商会为中国捐赠了大量的口罩,包括汶川地震时可以说捐助了巨额的捐款,情系中国,像潘会长讲到的我们的根,虽然我们身在新加坡,我们还是心系国内的情况。

胡会长:前辈们做会长时,在汶川地震的时候做了很多善事。疫情时恰巧是我们的五十周年会庆,本该大庆祝,我们换了庆祝方式,改革一下,大家一起做善事,当时国内遇到洪流,我们的企业理事会员捐赠了冲锋舟,山西九江给他们救灾。疫情开始时,大家找不到口罩,我们捐赠口罩,是最早捐助防护服等给北京医院,刚好我们有联络网可以拿到这些东西。

於蓉:非常感谢三位会长的时间和宝贵经验分享!同时也感谢聂金凤秘书长的安排,得以有如此宝贵的时刻,听取三位对新中两国发展做出很大贡献,仍然继续支持的前辈们的经验之谈!

-

简牍,作为先秦至魏晋时期文字书写的主要载体,从物理形态上可分

-

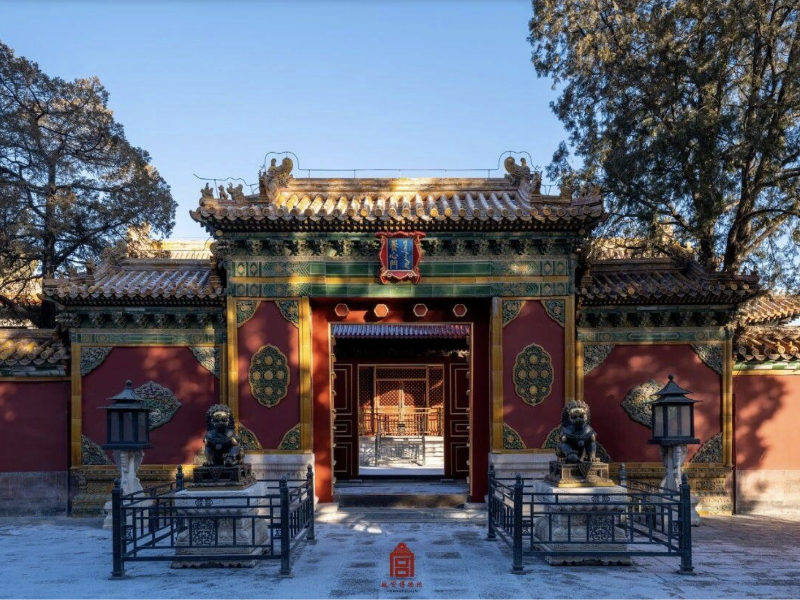

在北京市东城区景山前街4号的故宫博物院内,乾清宫西侧坐落着一

-

在越南的街头巷尾穿梭,阳光热烈而慵懒,空气里弥漫着一种独特的

-

笔者忆越南胡志明市旅游的趣事,这座充满热带气息与独特烟火气的

-

中国交通运输部与文化和旅游部联合印发《进一步促进邮轮运输及旅

-

备受期待的第十六届陶然亭冰雪嘉年华将于2025年12月27日