赫哲族,作为中国北方地区的少数民族之一,世代依江而居,孕育出了源远流长的渔猎文化。在八岔村的赫哲族渔猎文化体验区,国家级非物质文化遗产赫哲族鱼皮制作技艺代表性传承人王海珠介绍道:“过去,我们靠鱼皮制作衣服、搭建帐篷,以此抵御严寒、维持生存。如今,在版权保护的有力推动下,鱼皮被巧妙地制作成时尚服饰、精美文创摆件等,更广泛地融入了日常生活。”说话间,王海珠一边耐心讲解,一边手把手地教美丽制作鱼皮“福”字。

赫哲族鱼皮衣

制作一件鱼皮工艺品,需要经过剥皮、晾晒、熟制等十余道繁琐工序。在王海珠的悉心指导下,美丽认真地在熟制好的鱼皮上拓样、剪裁,仅仅二十分钟,一件简单的鱼皮作品便大功告成。“爸爸妈妈,快看呀,这是我用鱼皮亲手做的!”她兴奋不已,迫不及待地与远在俄罗斯的家人视频连线,分享这份喜悦与成就。

体验区内,各式各样的鱼皮包、鱼皮挂件琳琅满目,同样深深吸引着美丽的目光。“这些鱼皮制品既实用又时尚,完全颠覆了我对鱼皮的固有认知。”美丽不禁发出由衷的赞叹。

一张小小的鱼皮,从曾经维系生存的必需品,摇身一变成为承载民族文化的“闪亮名片”,更成为了版权产业价值转化、驱动发展的强大“引擎”。据悉,八岔赫哲族乡大力支持创办的海珠鱼皮手工艺合作社,已成功培训学员74名。他们创新研发制作的鱼皮画、鱼骨挂件等手工艺制品,凭借独特魅力,实现了年销售收入10万元人民币以上的佳绩。

乌苏里芒目赫尼那,萨哈里芒目赫尼那……伴随着悠扬动听的赫哲族伊玛堪说唱,美丽走进了八岔村的伊玛堪传习所。在村民们的热情鼓励下,美丽鼓起勇气尝试跟唱,那略显生涩却充满真诚的歌声,赢得了满堂喝彩。

伊玛堪,作为赫哲族特有的说唱艺术,以其无乐器伴奏的独特表演形式,涵盖了历史传说、渔猎生活等丰富内容。2011年,这一珍贵的文化遗产被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。“虽然学起来有些难度,但真的特别有趣。”美丽感慨道。那悠扬的旋律仿佛带着她穿越时空,看到了江面上渔民们奋力撒网的壮阔场景。

曾经,伊玛堪面临着传承危机的严峻挑战。但如今,通过编写版权学习教材、开展线上线下培训等一系列积极举措,伊玛堪重新焕发出勃勃生机。与此同时,八岔赫哲族乡通过举办渔猎文化节、冬捕节等丰富多彩的活动,让这一古老的艺术形式不再仅仅是老人们口中遥远的“回忆”,而是成为了海内外游客都能随口哼唱的“时尚旋律”。

探访的高潮,当属一桌地道的赫哲鱼宴。“塔拉哈”(烤生鱼)外皮焦香、内里鲜嫩,熏鳇鱼咸鲜醇厚、回味无穷……美丽大快朵颐,吃得津津有味,连连直呼:“太美味了!”

曾经,赫哲族人依江而居,一张渔网便是他们全部的生计来源。如今,熟悉的江风中飘来了新的气息,农家乐里鱼香四溢,热情地迎接着来自四面八方的游客。在赫哲族厨师的耐心指导下,美丽亲自上手拌生鱼。新鲜的江鱼切成薄片,搭配上各色蔬菜和精心调配的调料,一口下去,鲜香弹牙的口感让她赞不绝口。“这是我第一次这样吃鱼,回去一定要把做法告诉爱做鱼的爸爸。”美丽开心地说道。

从满足日常饮食需求到打造特色文旅产品,“赫哲鱼宴”的华丽演变,生动勾勒出八岔村从传统渔猎向“渔旅融合”产业升级的清晰脉络。如今的八岔赫哲族乡,已然发展成为远近闻名的“旅游村”。在版权保护的有力赋能下,当地精心策划设计了“赫乡民俗体验游”特色线路,依托赫哲族新区打造了33户独具特色的民宿,大力发展“民宿 + 非遗体验”等创新模式,村集体收入成功突破百万元人民币大关。

想要深入了解中国文化,一定要来这里看看。临别之际,美丽满怀深情地表示。她决定将那幅亲手制作的鱼皮“福”字带回俄罗斯,送给父母。这件作品不仅承载着她对家人深深的祝福,更见证着八岔赫哲族乡从“渔舟唱晚”的宁静画面到“文旅热土”的繁荣景象的华丽转变,充分展现着中国少数民族文化的蓬勃生机与无限魅力。

-

天气渐冷,现代人有各种先进的取暖设备,那古人是如何御寒过冬的

-

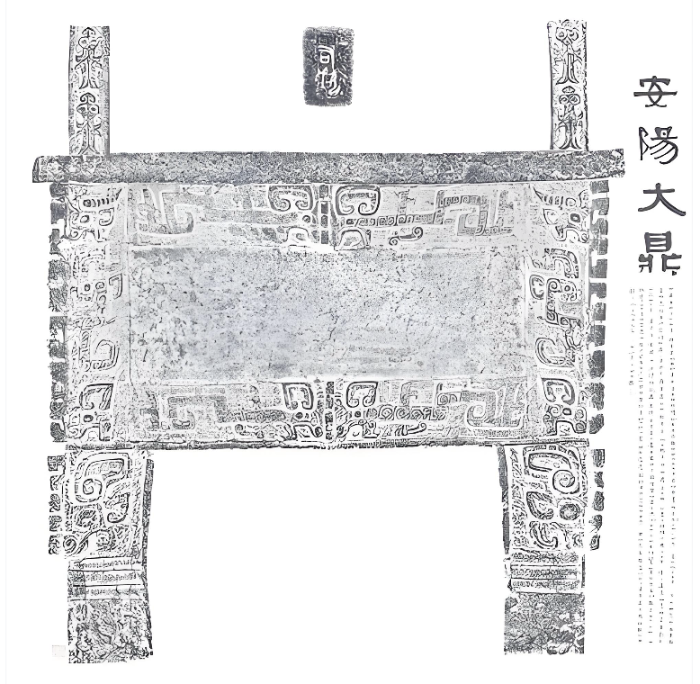

一场名为“中国,往日痕迹:文物的发现与艺术的复兴”的展览在巴

-

我从未想象过鱼皮竟能制成衣服!来自俄罗斯的留学生美丽轻轻抚摸

-

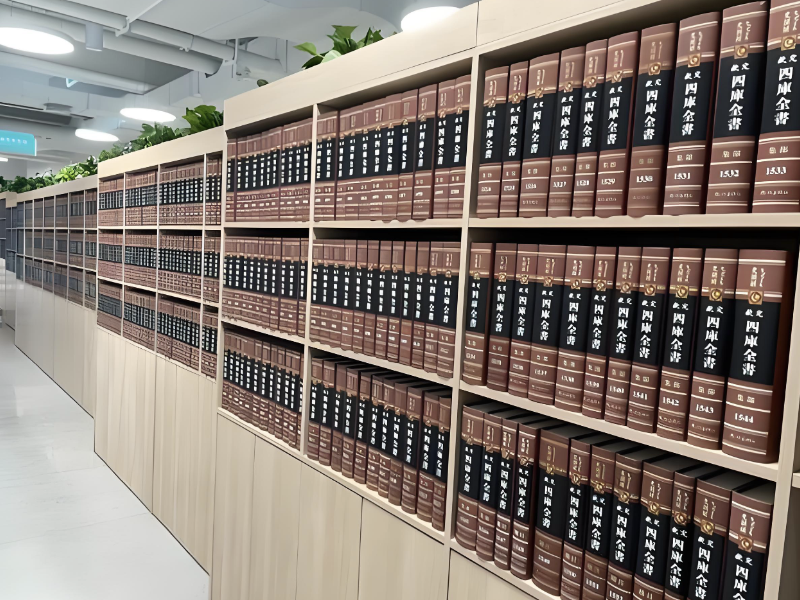

在中国浩如烟海的文化典籍中,《四库全书》无疑是一座巍峨的丰碑

-

一块承载着“泰坦尼克”号悲壮历史的怀表,即将在拍卖市场上掀起

-

负责海昏侯墓出土简牍修复工作的荆州文物保护中心主任方北松透露