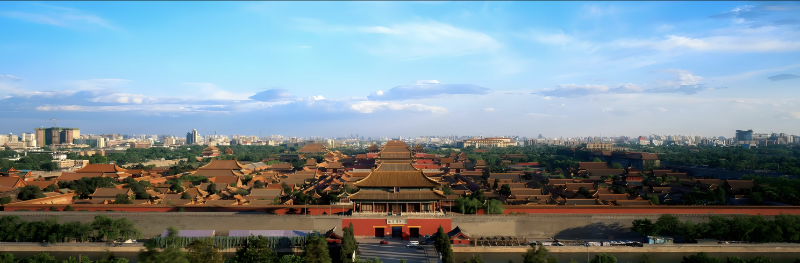

自明成祖朱棣营建紫禁城以来,这里见证了明清两代王朝的兴衰,也记录了二十四位皇帝的更迭。然而,过去的一百年,无疑是其生命历程中最富戏剧性的转折点:从封闭的权力象征,蜕变为开放的文化空间;从中国的故宫,成长为世界的故宫。在传承中创新,在开放中坚守,这座古老的宫殿正不断焕发新的生机与活力。

从“权力象征”到“文化共享”

1925年10月10日,神武门门楣上挂起“故宫博物院”的匾额,标志着紫禁城正式转型为公共文化机构。昔日高墙深宫、平民难近的皇家禁地,如今成为全民共享的文化资源。

这一转变不仅是空间的开放,更是文化遗产所有权与参与权的根本性变革。曾经的紫禁城是皇权的象征,而今天的故宫博物院则是属于全体中国人民的文化财产。从最初仅开放少数宫殿,到如今开放区域超过80%;从实体空间拓展,到“数字故宫”让全球观众云端畅游,故宫的围墙虽仍在,但其文化边界已被彻底打破。

从“文物仓库”到“文化活体”

故宫的百年蜕变,远不止于“开门迎客”。它更深层次的转变,是从一个单纯的“文物仓库”,转变为一个充满生命力的“文化活体”。

过去,故宫更多承担的是文物保护的职能;而如今,它已成为一座“故事讲述者”,通过纪录片、文创产品、展览和教育项目,让文物“活”起来,与当代人产生情感共鸣。《我在故宫修文物》展现了工匠精神的传承,故宫文创则将古典美学融入现代生活,让传统文化焕发新光彩。

这种“活化”并非简单迎合潮流,而是基于深厚学术研究的创造性转化。通过挖掘文物背后的历史与文化内涵,故宫以现代方式呈现传统,实现了“让文物活起来”的愿景。

从“中国故宫”到“世界故宫”

故宫的百年,也是其逐步走向世界的过程。从上世纪的海外展览,到当代的国际合作,故宫正越来越多地出现在世界舞台上,成为全人类共同的文化财富。

作为中国首批世界文化遗产之一,故宫不仅承载着中国的历史记忆,更成为中华文明与世界其他文明对话的重要窗口。它向世界展示的,不只是中国古代建筑与艺术的辉煌,更是一种文明传承与创新的中国方案。在全球化与本土化并行的时代背景下,故宫为世界提供了一个如何处理传统与现代关系的中国范例。

下一个百年:打造“超级文化IP”

站在新百年的起点,故宫面临诸多挑战与机遇。游客数量的增长对文物保护提出更高要求,商业开发与文化传承需寻求平衡,数字化进程仍有提升空间,国际文化交流也需进一步拓展。

未来,故宫应成为中华文明创造性转化与创新性发展的典范。它不仅要保存历史,更要参与塑造未来;不仅要传承文化,更要激发新的文化创造;不仅要讲述古老的故事,更要展现当代中国的活力与自信。

我们期待,下一个百年的故宫,能够成为一个持续创新的“超级文化IP”,通过科技与人文的深度融合,为观众带来更加丰富的文化体验;期待它成为更具影响力的“文明对话平台”,促进不同文化的交流与互鉴;更期待它以独特的文化魅力,向世界讲好中国故事。

-

新加坡知名商业地标——金文泰广场(The Clementi

-

黄金市场持续成为全球财经领域焦点。中国人民银行最新数据、世界

-

周五深夜,现货白银价格强势上扬,一举触及59美元/盎司关口,

-

德国杜伊斯堡 - 埃森大学的科学家们在权威学术期刊《生物工程

-

在日常生活中,人们判断鱼是否新鲜,常用查看鱼眼、鱼鳃或者闻气

-

12月1日起,西贝全国所有门店将开启食安措施的全面升级行动,