山西省的陶寺遗址博物馆在两个月前掀开了它神秘的面纱,正式对外开放。这座博物馆不仅为世人揭示了距今约4,300年至3,900年的陶寺文明的奥秘,更让每一位对中华文明探源充满兴趣的游客有了亲身体验这段悠久历史与文化底蕴的机会。我有幸在博物馆开幕后不久,便率先踏入了这片承载着深厚历史的土地,感受着这一关键之地所散发出的独特魅力。

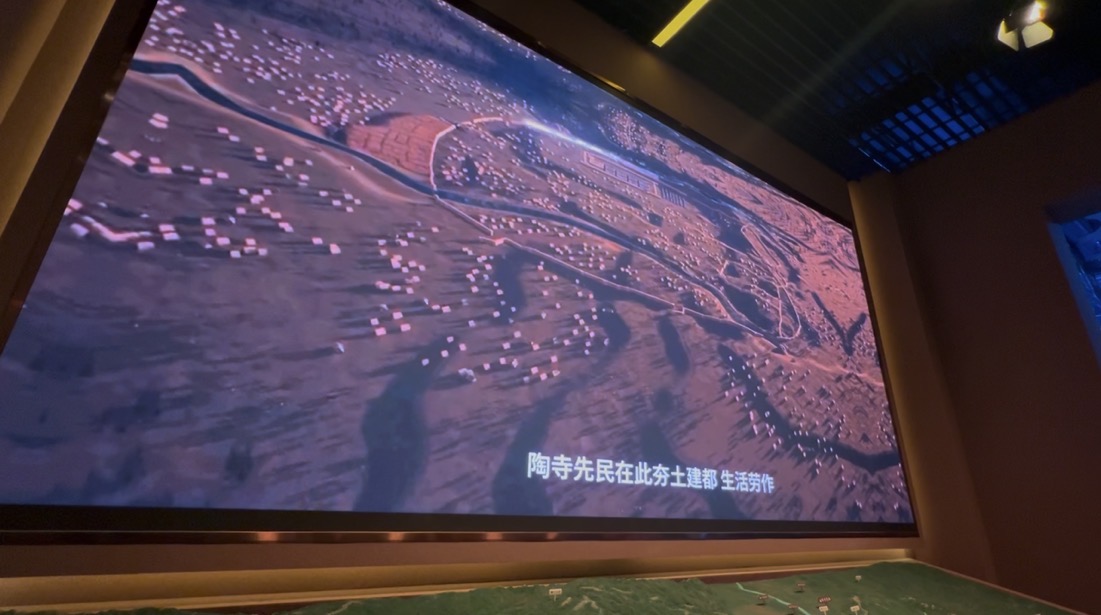

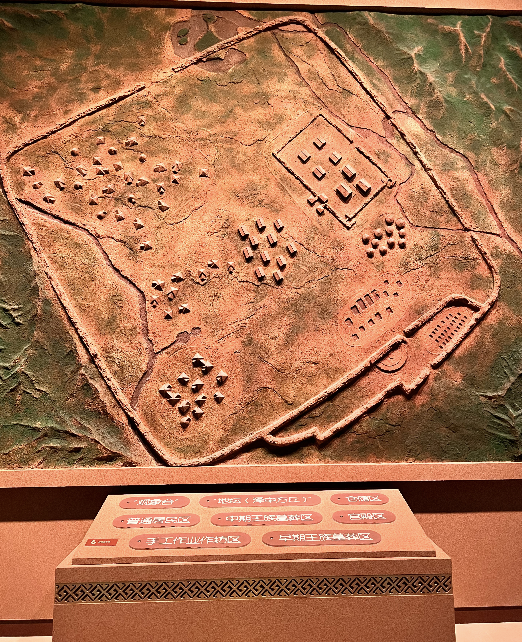

随着挖掘的进展呈现出城址的布局,井然有序,宫殿气势恢宏,还有早期的观象台等建筑一一现身。这些建筑的功能布局分明,宫城宫殿区、仓储区、墓葬区、祭祀区、手工业作坊区、普通居民区等区域划分清晰,无不彰显出早期国家都城的盛大气象。

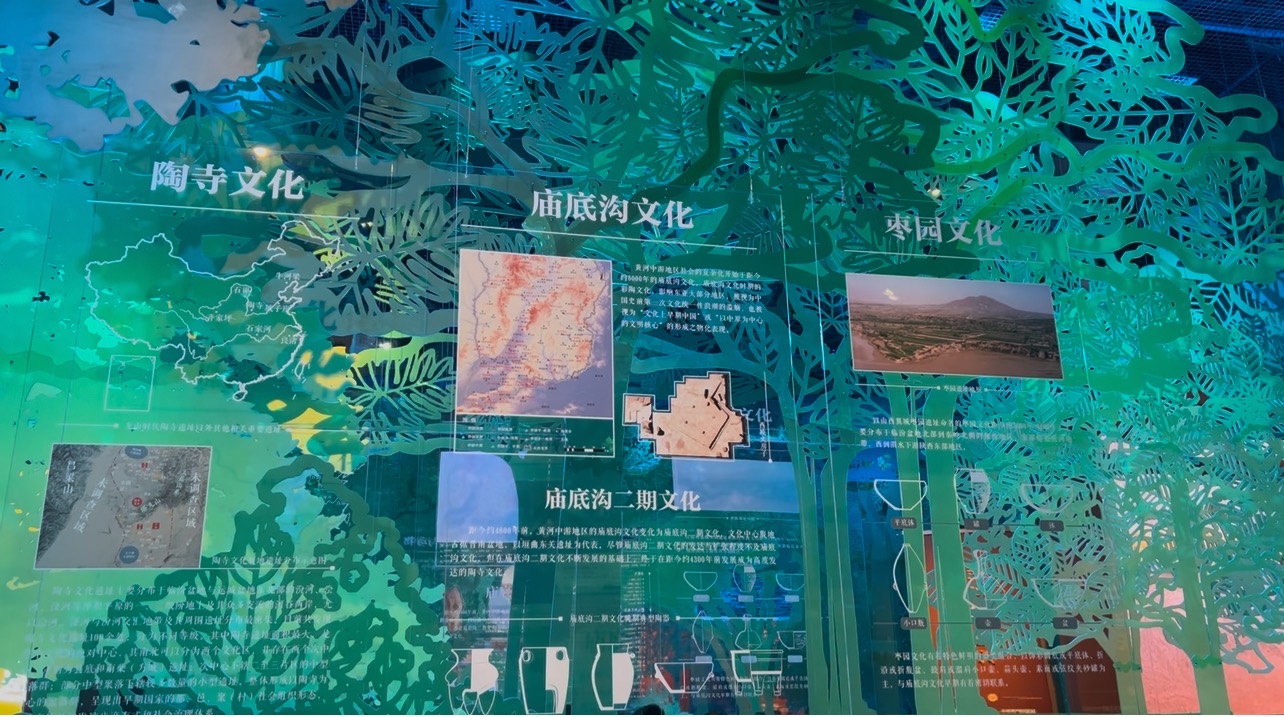

从最初的寻找「夏墟」,到后来的「中华文明探源」重大课题,这片遗址因其所在地而得名「陶寺遗址」,而其先民的文化则被尊称为「陶寺文化」。

陶寺博物馆的建设总投资达到了约3.3亿元人民币,占地面积广达74.4亩。博物馆的建筑设计独具匠心,以「地中之都中土之国」的元素符号为基础,外观呈现出一个寓意深远的「中」字形结构。

展厅面积约为5000平方米,精心规划为「文明蕴化」、「煌煌都邑」、「早期国家」三个基本陈列单元,并设置了两个专题展览和一个特色沉浸式数字展,让游客能够全方位、多角度地了解陶寺文明。

展厅内陈列着众多珍贵的出土文物,这些文物包括陶器、玉器、铜器、石器、漆木器等,总数达到了230件。这些文物根据考古发掘情况被精心布置,重塑了当年陶寺先民的生活场景。参观者可以亲眼目睹先民们的建筑风貌、生活方式以及日常作息,透过这些文物和模拟景象,深入了解陶寺先民们的社会结构和文化特色。

其中,一个引人注目的「仓储区」模型生动地展现了陶寺宫城外东南近处的仓储设施。这些仓库呈圆筒形,上面是茅草覆盖的圆锥形尖顶,与古代的粮仓十分相似。这不仅说明了陶寺先民们的农业生产十分发达,还说明了他们已经有了相当成熟的储粮技术。

丰衣足食之际,陶寺先民们还将余粮酿成了美酒。在贵族墓葬中,考古人员发现了大量酒器。在展厅中,一个透明盒子里夹杂着几粒白黄色的颗粒,那便是陶寺遗址最高级别的酒的酿造原料——黑黍子。这不仅展示了陶寺先民们的酿酒技术,还说明了他们已经有了相当高的生活质量。

陶寺社会的居民生活富足,日用器具也种类繁多、设计精巧。展览上的石器、漆木案、彩绘陶壶、斧灶等,无不表明陶寺文化的手工业已经高度发展繁荣。

此外,陶寺先民们还设立了专门的机构来管理手工业,一个微缩复原的「回」字形四方院落,带有天井和一个气势非凡的「门房」,便是当年手工业管理机构的写照。

在展厅中,一组细绳悬挂的微缩房屋建筑模型与下方对应的墓葬坑形成了鲜明对比。上为生者居住的房屋,下为逝者安息之处,这一巧妙的设计清晰直观地展现了王族、贵族与平民「生死之所」的差异。从华丽的宫殿到简陋的草屋,从精美的漆木器、玉器到朴素的陶器,从生前到死后,我们可以从展览中窥见一个社会分化、等级森严的陶寺文化,这也是早期国家文明诞生的标志。

博物馆中必看的文物当属「龙盘」(彩绘蟠龙纹陶盘)。陶寺遗址共出土了四件龙盘,其上的纹饰均是蟠龙。讲解员介绍道,这条龙是多种动物的结合体,嘴似方形如鳄鱼,耳朵似圆似方如虎熊,身体盘曲如蛇,白色彩绘的鳞片似鱼。

最特别的是,龙口中还衔着枝状物,似禾苗,可能是陶寺农业文明与图腾崇拜相结合的产物。这件龙盘当年应为最高规格的祭祀礼器之一,为当时的最高统治阶层所拥有。

这件龙盘不仅展示了陶寺先民们的艺术才能,更为我们探索中华民族龙图腾的起源提供了重要线索。

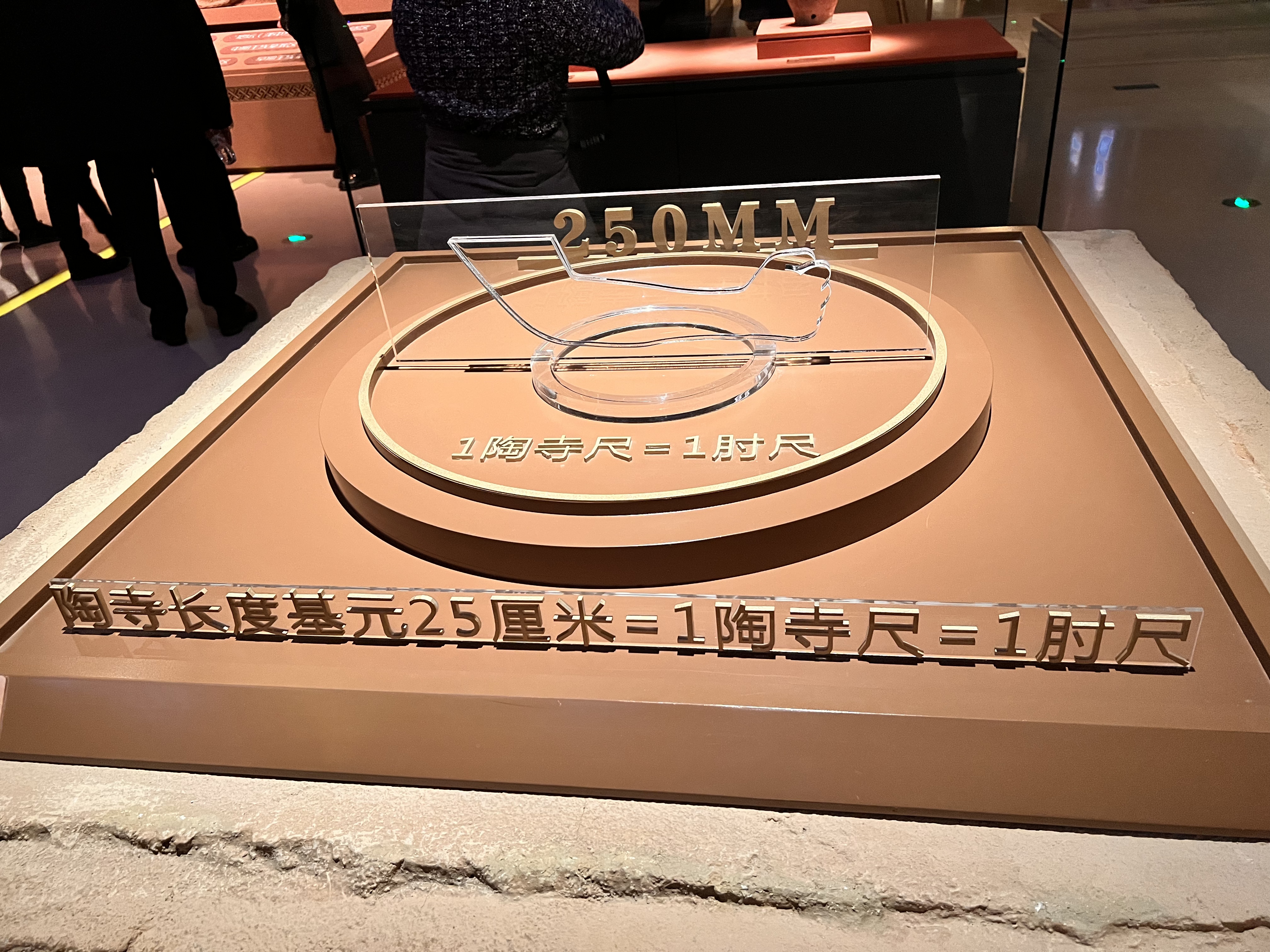

另一件重要文物则是圭尺和立表,这是中国古代主流的天文历法观测仪器。直立于平地上测日影的标杆或石柱叫「表」,平放的测定表影长度的刻板叫「圭」。

其原理是利用立表,在正午时分观察表影的投射,通过圭尺上的影长来判断农时节令。陶寺先民们透过圭表仪器实物,对宇宙规律进行追问和探究,在这种宇宙观的指引下,他们择中而居,建起了地中之国。

这次探秘陶寺遗址博物馆的旅程,不仅让我亲身体验了陶寺文明的独特魅力,更让我对中华文明的深厚底蕴有了更深刻的认识。这座博物馆无疑是了解陶寺文明、探索中华文明起源的重要窗口。

-

伊朗深陷严重的经济困境,货币里亚尔大幅贬值、通胀率飙升失控,

-

据最新一期《科学进展》杂志所刊载内容,加拿大麦吉尔大学携手美

-

长久以来,阿尔茨海默病被视作不可逆转的病症,然而美国科学家的

-

近日,第十七届中国商用显示品牌价值与创新应用评选(ICDA)

-

在全球消费电子和芯片代工市场占据重要地位的韩国科技巨头三星,

-

当地时间周三,意大利竞争管理局(AGCM)宣布,已下令Met