在霜降时节,老舍纪念馆的丹柿小院迎来了一年中最富诗意的时刻。火红的柿子挂满枝头,仿佛一盏盏小灯笼,点亮了秋日的胡同。自入秋以来,这里便吸引了大量游客前来参观。人们不仅在这里感受秋日的澄澈气息,更试图通过这方庭院,触摸老舍先生当年的生活与创作轨迹。

踏入丹柿小院的那一刻,不仅完成了一次旅行打卡,也完成了一场跨越时空的对话。来自河北的游客崔女士表示,她带着孩子来到这里,不仅让孩子们直观地感受到名人故居的文化魅力,也通过讲解,让课本中的文学巨匠“活”了起来。

老舍纪念馆原为老舍先生的故居,院内保留着1953年老舍夫妇亲手栽种的两棵柿子树,每年秋天果实累累,故得名“丹柿小院”。游客们纷纷在留言簿上留下自己的感悟:“当我在橙黄橘绿时拜访您的小屋……我认为您又成为院外的落叶,柿子树下,厚土之上,以绵薄之力再续生命之光明……”

郑州大学文化产业研究中心主任汪振军在接受《工人日报》采访时表示,名人故居不仅是旅游打卡地,更是传播历史文化的重要载体。“它们突破了自然景区的季节性限制,成为‘四季常红’的文化空间。”

近年来,全国多地的名人故居因“季节限定”景观而火爆出圈。齐白石故居的红石榴、鲁迅故居的白丁香、林海音故居的老槐树、郭沫若故居的银杏叶……这些自然景观与名人文化相得益彰,形成了独特的文化场域。

南开大学旅游与服务学院院长徐虹指出,名人故居的核心价值在于激活名人的精神遗产,让游客在“时空对话”中获得超越“拍照打卡”的文化体验。“游客需要的是精神收获,而非仅仅是一张照片。是否能在参观后引导游客重读名著?能否呈现作品中的现实启发?这才是文化体验的真正意义。”

汪振军还提到,名人故居要“活起来”,关键在于通过文化活动赋予其人气与生机。“房子和院子是人的居所,是生活的空间,是文化创造的空间。有了人,才有它的生命活力。”

他建议,应推动名人故居向公共文化空间转变,打造城市书屋、博物馆等,并通过影视剧、短视频、实景剧等形式讲好名人故事,开发文创产品,增强互动性和吸引力。

近年来,各地纷纷出台政策,推动名人故居的“活化”发展。例如,浙江省绍兴市日前发布全国首部名人文化资源保护利用条例,明确将具有历史价值、教育意义、纪念意义的文化资源纳入保护范围。

汪振军表示,让名人故居成为“四季常红”的文化IP,离不开创意设计和系统性的保护与创新。“唯有通过活化利用,才能让这些承载历史的空间真正成为连接过去与未来的文化桥梁。”

徐虹则强调,名人故居的终极意义在于引领后人创造新的文化传奇。“当故居既能承载历史厚度,又能激发当代共鸣,我们的文化传承才会更加丰厚,真正滋养人们的精神生活。”

-

随着季节更替,名人故居中独具特色的自然景观成为吸引游客的新亮

-

近年来,随着《繁花》《我的阿勒泰》《庆余年》等爆款剧集的热播

-

世界市长对话·景德镇暨2025景德镇论坛;在享有“千年瓷都”

-

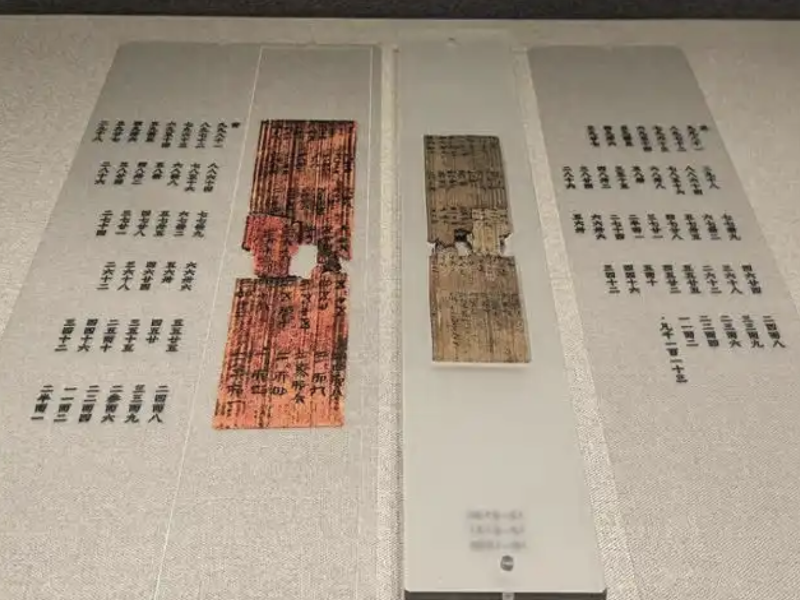

由湖北省博物馆主办,联合长沙简牍博物馆、甘肃简牍博物馆、龙山

-

在中国浙江省丽水市云和县举办的“浙西南、闽北、赣东先秦考古学

-

作为拥有1350余年历史的彝族传统节日,赛装节被誉为古老的“