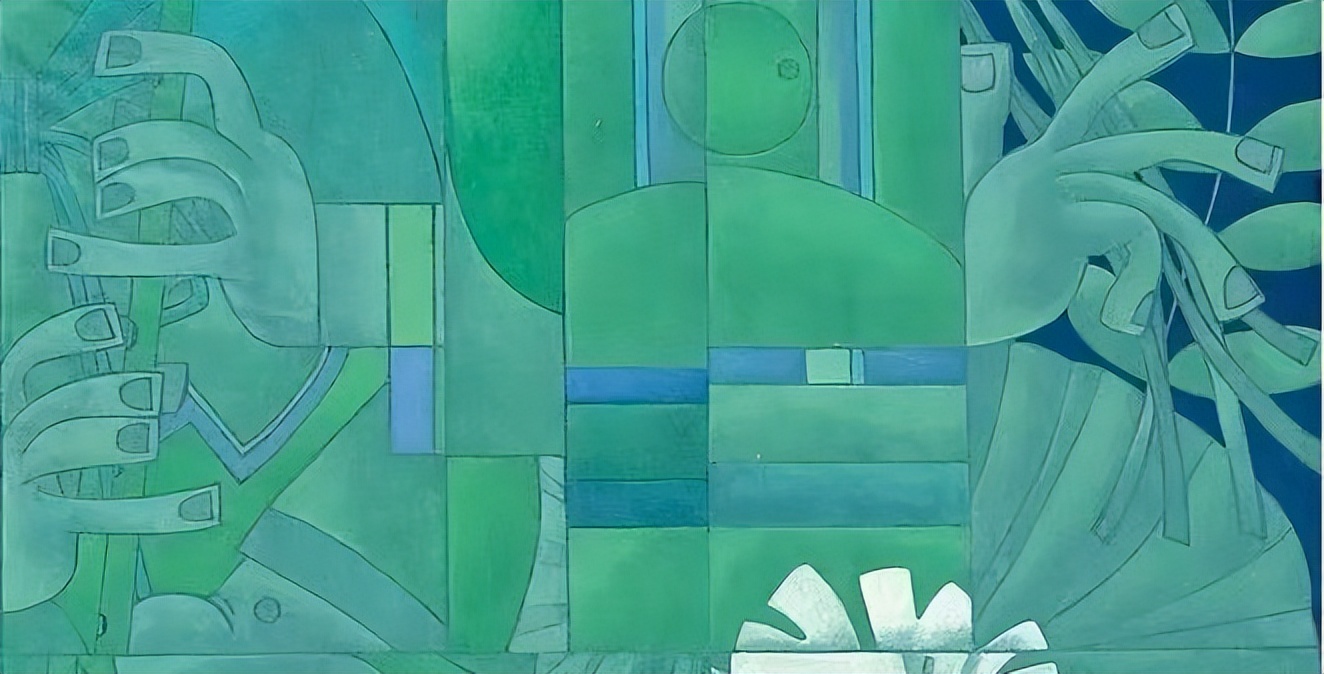

创作时间:1994年 纸本彩墨 102cm x 102cm

被《芦笛恋歌》击穿的时刻

一方生宣纸,几缕翠华光。宝松大师作于1994年的《芦笛恋歌》,是一幅富有彝族风情的人物彩墨画作。看到大师的这幅被西方艺术家惊叹为“在人类绘画史上有了真正的动感”的画作时,的确能真切感受到该作品以纯粹的生命悸动,叩响了超越东西方文化的共鸣。

画面中月光如水,花香暗涌。一对鲜活的彝族恋人在林间轻歌曼舞。唯美的氛围中,阿妹娇羞的眼神和身体动作藏着的低语,阿哥神情脉脉吹奏出的如泣如诉的曲调,瞬间将我带入了一个纯洁美妙且动人心魄的世界:心跳加速,热血奔涌,热泪盈眶,呼吸急促。

为什么我会这样?我想,一定是被画面纯真的美击中后产生的灵魂共振。画从来不是被简单观看的,而是应该被心去感受的。她会像月光一样漫进眼睛,会像醇酒一样浸润心胸。最初并非这般柔软的浸润,而是猝不及防的一击,灵魂被击穿。

初看《芦笛恋歌》,那是一幅静而优美的民族风情画,美得规整,却也美得遥远。直到我的目光,毫无征兆地坠入了阿哥的双眸里。不是凝视,是坠落。所有现代的、矜持的、理性的外壳,在那一瞬轰然碎裂。耳内鸣响,指尖发麻,世界似乎坍缩成了那双眸子里的深潭。那有着土壤般吸附力的目光,将我作为“观者”的矜持“哗啦”一声吸了进去。耳里的鸣响不是虚空的死寂,是自我外壳的碎裂;血液如脱缰的潮水般奔涌……

我僵在原地,喉咙发紧,心口像被一只无形的手攥住,紧紧地疼,又暖暖地胀,那是干涸生命被纯粹之美浸润的痛。在那双眸子里,我看到了一个被彻底遗忘的“我”。那是生命最原初的悸动,赤裸、奔放而虔诚。那一刻,不是我在凝望画,是画在凝视我。

心中的胀翻涌成一种喜悦:我在浮世的庸常里,竟还保有为这般纯粹情感动容的力量。

忽然,夜的清芬裹着山野花草的冽香漫过来,似沾了月光的微凉,更显得撩人和动人。那束光漫过纸页,直照灵魂深处。

这对我来说是一次美学上的“降维打击”。在信息过载的时代,我们的情感阈值已被无限拔高且碎片化。而宝松大师这幅来自1994年的凝望,却以最原始的“真”,完成了对现代心灵最彻底的“洗涤”。原来,被一幅画击中,并非因为它让你想起了谁,而是因为它让你,遇见了作为“人”最初的自己。

月光里的浪漫诗歌

宝松大师的散文诗“黄昏后的晚霞褪去华丽彩妆,水洗般的明月缀着薄云繁星”,恰是这幅画的注脚。靛蓝的夜色裹着暖暖的月光,像一杯刚温好的米酒,入口即醉。

月下的阿哥宽肩阔背,双脚扎实,如山川般沉稳,仿佛能扛起山野间所有的温柔与风霜;帽檐斜插的小花,想来是阿妹亲手绾上的温柔,在夜色中绽着光。他唇间芦笛轻吹,似有清乐淌出,那是生命热烈的心声;目光灼灼,凝望恋人,深情蜜意,直抵人心。

阿妹头戴野花,裙裾轻扬,脸颊绯红,脉脉含羞。似避开阿哥的目光,却将肩头轻轻靠向他的胸膛。这是爱的依偎,轻却重若山海,是两个生命彼此相依的托付与奉献。她双手舒展、脚步轻旋,随芦笛起舞,那双勤劳的大手温柔舒展,在月光下漾着光。阿妹裙裾的艳色与夜色撞出了不需多言的温柔,像极了心动时猝不及防的脸红,每一个动作都写满被爱滋养的欢愉,如山间的花自然绽放,烂漫动人。

周边的花草悄然摇曳,影子在画面中被分割成浪漫与渴望。暗香轻漾在树与树间的缝隙里,月光的微凉漫出纸页,绕心而动魂。它们是生命、爱恋的见证者,静静守护着这份不被打扰的纯粹。

这份清甜,醉了花草,动了月光。这令人心醉的静态诗歌,其灵魂的呈现源于宝松大师曾经的一场不可思议的革命——颠覆了传统绘画的方法:平面分割。

“平面分割法”的诞生与生宣纸彩墨画的交融

若说画面人物景致是《芦笛恋歌》的“形”,那宝松大师独创的“平面分割法”便是赋予画作灵魂的点睛之笔,这份灵魂的注入温润了东方气韵,让静态的画面,成为了具有生命“动感”的载体。

这种技法的诞生,源于一段趣事:宝松大师回忆起儿子小时候打碎了一个画框,破碎的玻璃线条与玻璃下面原来画面中的线条形成了一种“奇妙且不可思议”的形态。正是这偶然的发现让他萌生了探索的强烈想法,最终走上了这条探索与创新的路,一走就是四十多年。

当宝松大师以“线的切割”画面的独创构想及极具东方哲学意韵的画作呈现给西方艺术家时,他们对此所产生的惊讶、震撼、赞美与钦佩溢于言表。有人评价说:宝松的这种独特技法令画面“活”了起来。人类绘画史上,这种在静止的画面上第一次产生了“动感”,始于宝松。

这种奇妙的感觉,是世界上很多艺术家都在探索却没有得到的,而宝松创造了这一奇迹。星月有光,裁影成境,这份巧思为静态画面注入动态韵律,让画中所有美好,皆有了流淌的模样,成为华夏美学生命力奔涌的鲜活注脚。

宝松大师不拘一格,让线的分割与景物相动,拉开了空间距离,将所有物象都分割在了不同的空间。线的分割是东方哲学的思考,而错落的物象又在“气韵”的贯通下,使画面生出“画分而气不断”的景致温柔,让月光有了漫淌的模样。

在《芦笛恋歌》中,月光漫过阿哥的肩头,月华缓缓淌过肌肤。错落的色彩顺着阿哥的肩线延伸、阿妹的舞步流转、花草的脉络铺展,不仅牵引观者的视线,更让月光有了漫淌过纸页的温度,芦笛有了绕梁不散的音律,连阿妹裙摆的弧度都有了心跳。

西方人惊叹这种技法,艺术家玛丽更直言:“在人类绘画史中、在静止的画面上出现了真正意义上的‘动感’自宝松起”。这份让美学心动的技法创新,有了具象的栖身之所。而这份技法造就的动人美感,终究落脚于人类共通的生命深情,那是镌刻于骨血中的,无需修饰的本真。

“心动”,藏于人类骨血中的共通深情

宝松大师的笔,滤尽风情表象,径直探入爱情的本真与生命存在的核心。他所捕捉的,绝非符号化的爱恋,而是镌刻于人类骨血中的共通本真:“万物皆褪,唯爱是真”的笃定,是一个生命对另一个生命最赤诚的表达;那是“以心相托,如呼与吸”的承诺,是生命与生命之间最温柔牢固的纽带。

没有外露的亲昵,没有夸张的姿态,一个眼神、一个舞姿,便将恋人之间的温情与悸动,表现得淋漓尽致。爱,无需言说。这份爱,是“化在血里、熔于心上”的相守,是“虽无玉宇琼楼,却有坚实臂膀”的陪伴,是两个生命相互滋养、彼此成就的浑然天成。它无关民族与地域,直指人类对纯粹情感的本能向往,是存在本身的动人模样。

宝松大师以简驭繁,凝墨为情,定格最真挚的生命情感,这是《芦笛恋歌》心动美学的核心,也是它能跨越山海、穿越岁月,让不同文化、不同时代的人皆心生共鸣的缘由。它所照见的,从来都是每个人心底最纯粹的自己。这份穿越形式直抵人心的“心动”,其魅力不仅在于个体情感的共鸣,更在于它身后那片深厚的、正在焕新的东方美学土壤,这份从传统根系生长出的现代美学力量,正让东方美学走向世界,绽放独有的光彩。

“创新”,传统与现代美学的和鸣

芦笛的轻柔旋律还在耳畔回响,那些折射的光,仍在眼底流转,阿哥阿妹的相守还在花香与月光里弥漫。画面上的“平面分割”,已不再是偶然的灵感迸发,而是传统与现代碰撞出的华夏美学之光,是东方艺术生命力的全新绽放,更是一场属于东方传统艺术的美学革命。

宝松大师的笔墨实践,恰是对美学家宗白华所言“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱恻,又须得庄子的超旷空灵”的完美诠释。

恋人的眼神交汇、肩头依偎,将人间最真挚的情感揉进笔墨;月光漫过、水墨化界、留白的遐想,则是“超越时空”的灵魂。他用东方人的哲学智慧和美学思想搭建了一座西方人能理解的“语言桥梁”,让东方的精神在世界范围内的现代语境里漾起了新的呼吸,让东方美学的内核以崭新的姿态呈现在世界面前。

2025年,北京中国华侨历史博物馆举办“越海归鸿:美国归侨艺术家宝松作品展”,画家、高级编审韩亚洲老先生观展后由衷赞誉:“宝松的艺术,是从传统根系里开出的现代之花,更是将东方心动美学推向了世界震撼的高度。”

他以笔为刃,以墨为锋,在生宣纸上刻下东方美学的鲜明印记——传统非枷锁,而是根基;创新非背叛,而是新生。是从传统水墨的温润里生长出全新的表达,让东方美学在现代语境中,拥有了震撼世界的力量。

《芦笛恋歌》是新中式美学的生动范本。它不盲从西方潮流,不固守传统窠臼,以生活为灵感,以笔墨为语言,让千年华夏美学焕发生机。这份无需言语的深情,恰是被快节奏生活稀释的人们最渴望的心动。我们是否早已忘了,爱可以是帽檐上一朵小花,是肩头上一次依偎,是目光相遇时万物皆可放下的纯粹,是生命的本真。

它传递的,是人与人间的纯粹深情,是人与自然的和谐共鸣,是东方美学动人的本真底色,更是华夏文明生生不息的生命力。正如其散文诗所言:“芦笛悠悠,歌舞扬扬,愿天上人间同此美好”。月光淌过,芦笛漫过,千年东方美学的肌理,无需隐喻。只需一眼,便足以沉醉,足以被这源自东方的美好浸润灵魂。

月光不散,芦笛不绝。那里的心跳,早已挣脱1994年的夜色,成为穿越时空的美学回响。它叩击着每个现代人本真的灵魂,更让东方美学的星河,在月光树影间璀璨世界。从此,每一次对纯粹的渴望,皆是芦笛余震;每一次对东方的回望,皆见月光满襟。这份心动,刻入灵魂,让东方心动美学的清响,漫过山川,震撼世界。

月下恋歌

树影裁出月光,

芦笛吹来清凉。

玉簪花绽在你的头上,

也开在我心上。

脚步轻轻,柔发漾漾,

心中的暖,漫过山岗。

爱,不用言,

她就在月光里,静静流淌。

-

当代艺术泰斗、集书画评论、鉴赏、美术理论、传记与戏剧创作于一

-

作为观者,初次见到宝松大师这幅创作于2001年的彩墨画《光》

-

“春雨贵如油”,在古代农耕社会,春耕时节的降雨是作物丰收的关

-

2月16日,珠海边检总站横琴边检站对外发布消息,在春节假期首

-

2月16日06时,中央气象台继续拉响寒潮蓝色预警信号。受强冷

-

2月13日,“马舞新春——全球生肖文化联展”在国家自然博物馆