每座城市都是经济、政治、文化、社会等方面活动的中心。建设与城市生态环境治理理念、思想、实施、目标等多个方面,是实施碳达峰碳中和、新型城镇化和美丽中国建设三大战略的重要载体。

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,推动城市生态环境管理体制从以条块为主向综合系统治理为主转变,管理方式从以粗放式管理为主向以精细化管理为主转变,管理手段从以传统经验型为主向以大数据为主的现代化管理手段转变,构建党委、政府、企业、市场、公众多元参与的生态环境治理体系,是推进治理体系和治理能力现代化的重要举措。

发挥城市建设相关工作良好基础,持之以恒开展美丽城市建设。近年来,各相关部门积极推进(生态)园林城市、海绵城市、森林城市、公园城市、节水型城市、“无废”城市等建设工作,城市治理水平持续提升,在推动发展方式绿色低碳转型、城市环境品质提升方面取得积极成效。

绿色低碳产业稳健发展,城市绿色低碳发展水平有效提升;城市生态环境质量持续改善,城市生态环境品质持续提升;城市环境基础设施建设持续推进,城市生态环境治理体系不断完善。

《实施方案》提出建设绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效的美丽城市,为美丽城市建设提供了重点方向、明确了重点任务。面向美丽城市建设目标要求,城市群、都市圈的一体化发展与保护仍需进一步加强。

有序引导城市绿色低碳转型发展。我国城镇化、工业化还将持续发展,中长期发展战略面临未来5年美丽中国建设重要时期、2030年前碳达峰、2035年远景目标、2050年基本实现社会主义现代化、2060年碳中和等多个重要关口和节点目标,肩负着多重任务。

美丽城市建设需要统筹解决城镇化发展、绿色低碳转型、应对气候变化、环境质量改善、治理体系提升等多领域问题,需统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

《实施方案》的出台标志着全面推进美丽城市建设的序幕已经拉开。未来一段时间,需在持续推进美丽城市重点领域、重点任务基础上,探索搭建美丽城市建设管理制度框架体系,推动美丽城市建设工作常态化、制度化。

引导公众深度参与并鼓励各地定期开展美丽城市建设成效评估与总结,广泛收集市民意见与建议。创新公众反馈机制,利用信息化平台建设等手段或渠道,提供丰富的美丽城市建设服务信息,方便市民了解并参与建设进程。

公众通过平台或相关渠道,积极反馈美丽城市建设中的问题、意见及建议,实时展示诉求意见的处理进度与结果,确保公众参与的畅通无阻,接受市民的检验与监督,增强公众参与感与满意度,推动全社会、全体市民共同参与美丽城市建设。

(资料来源:生态环境部环境规划院战略规划研究所所长、美丽中国研究中心执行主任、研究员 秦昌波,生态环境部环境规划院战略规划研究所副所长、生态环境分区管控中心主任、研究员 于雷)

-

全球咖啡连锁巨头星巴克咖啡公司正式宣布,与中国领先另类资产管

-

全球艺术市场迎来年度拍卖盛宴,香港、伦敦、巴黎三地顶级拍卖行

-

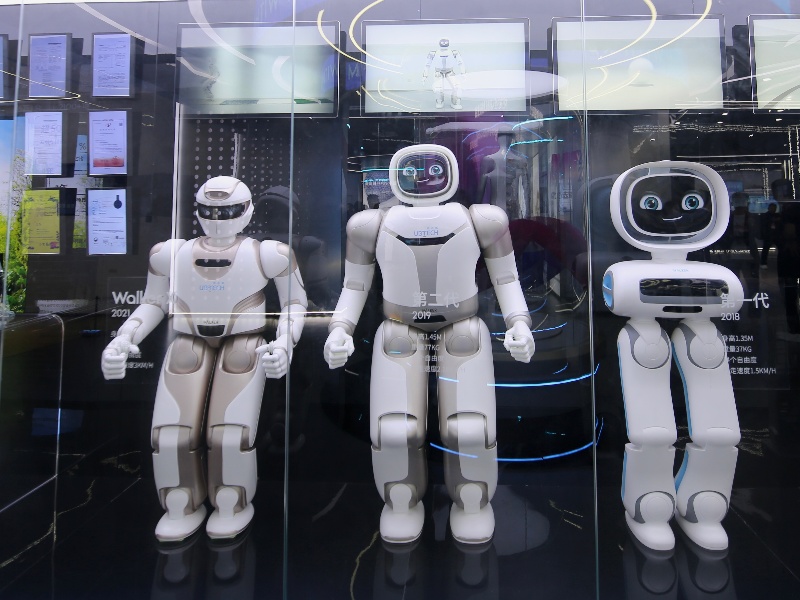

中国国家统计局最新数据显示,今年9月份中国工业机器人产量达7

-

人形机器人走进工厂“打螺丝”的场景正逐渐成为现实,而灵巧手作

-

国家统计局今日公布了10月份的经济数据,数据显示,制造业采购

-

国家统计局网站发布了关于全中国规模以上文化及相关产业企业的最