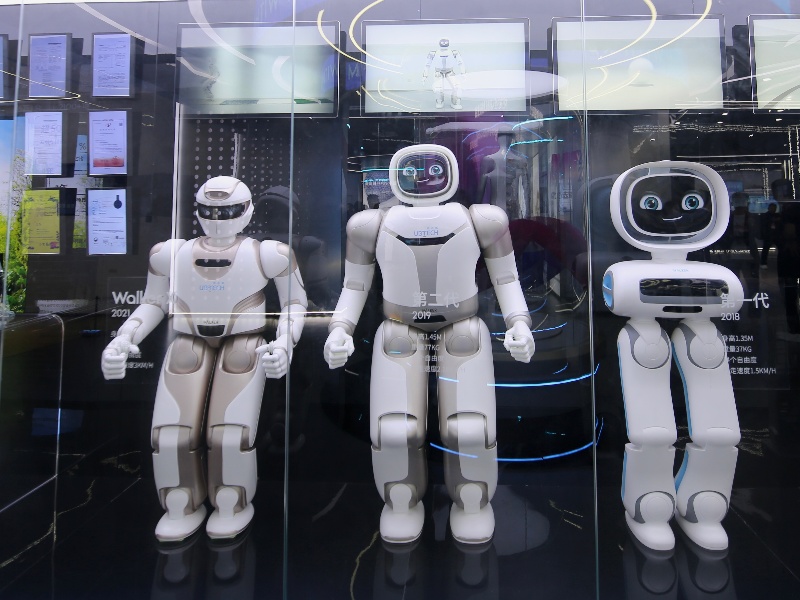

过去一年,人形机器人赛道迎来爆发期,产业链上下游企业密集布局。大会现场,从本体设计、通用开发底座到控制芯片,覆盖全产业链的展台密集呈现,折射出资本与技术的高度聚焦。北京人形机器人创新中心负责人刘益彰透露,行业销量预计将从2024年的数百台跃升至2025年底的2万台,但这一增长主要依赖科研与教育机构的二次开发需求,距离大规模民用仍有“最后一公里”的鸿沟。

上游芯片企业的反馈更直观。专注于高性能微控制器的先楫半导体工作人员坦言,尽管机器人概念带动业务热度提升,但实际芯片出货量仍集中于工业机械臂等传统领域,人形机器人相关订单占比微乎其微。“机器人业务目前是战略方向,但尚未成为营收主力。”

技术割裂:从“炫技”到“实用”的鸿沟

我们能看到机器人打太极、后空翻,但能像保姆一样照顾老人、处理复杂家庭场景的几乎为零。国地中心研究员Echo直言,当前机器人产业呈现“散装化”特征——感知、运动、决策等模块技术各自为战,缺乏能整合环境理解与精准决策的“通用大脑”。这种割裂导致人形机器人在真实非结构化环境中泛化能力不足、失败率高,距离“好用”仍存差距。

产业界对此形成共识:与其追求“一步到位”的全能机器人,不如通过“沿途下蛋”策略,针对特定场景落地功能性产品。刘益彰指出,室内导览机器人已能满足基础需求,有望率先批量应用;而户外电力巡检等复杂场景中,双足人形机器人凭借爬楼梯、越障碍等能力展现独特优势。

商业化破局:成本、效率与场景的三角博弈

成本与投资回报率(ROI)成为人形机器人落地的首要挑战。此前,业界普遍认为工业领域将是首要突破口,但地瓜机器人开发者生态副总裁胡春旭现场算了一笔账:即使在24小时运行条件下,人形机器人的工业效率也仅达人工的1/3至1/4,优化后仍难以完全替代人力。“工业场景对效率和ROI极度敏感,短期内人形机器人难以满足需求。”

相比之下,消费与服务场景被视为更现实的落脚点。胡春旭预测,未来大规模应用的具身机器人可能采用“轮式底盘+双臂”设计,以适配零售、无人便利店等固定化场景。“这类环境结构明确、数据可控、人流量均衡,机器人可承担重复性服务,显著提升运营效率。”

务实路径:从结构化场景切入

在“技术可行”与“商业闭环”的平衡中,巡检、导览、物流搬运等结构化或半结构化场景成为近期突破重点。谭维佳总结道:“行业正从‘技术驱动’转向‘需求驱动’,谁能率先在特定场景中实现技术迭代与成本控制的双赢,谁就能在这场竞赛中占据先机。”随着具身智能技术的深化与场景需求的细化,人形机器人产业或将在“小步快跑”中逐步逼近终极目标——一个能真正融入人类生活、理解复杂世界的通用智能体。

-

全球咖啡连锁巨头星巴克咖啡公司正式宣布,与中国领先另类资产管

-

全球艺术市场迎来年度拍卖盛宴,香港、伦敦、巴黎三地顶级拍卖行

-

中国国家统计局最新数据显示,今年9月份中国工业机器人产量达7

-

人形机器人走进工厂“打螺丝”的场景正逐渐成为现实,而灵巧手作

-

国家统计局今日公布了10月份的经济数据,数据显示,制造业采购

-

国家统计局网站发布了关于全中国规模以上文化及相关产业企业的最