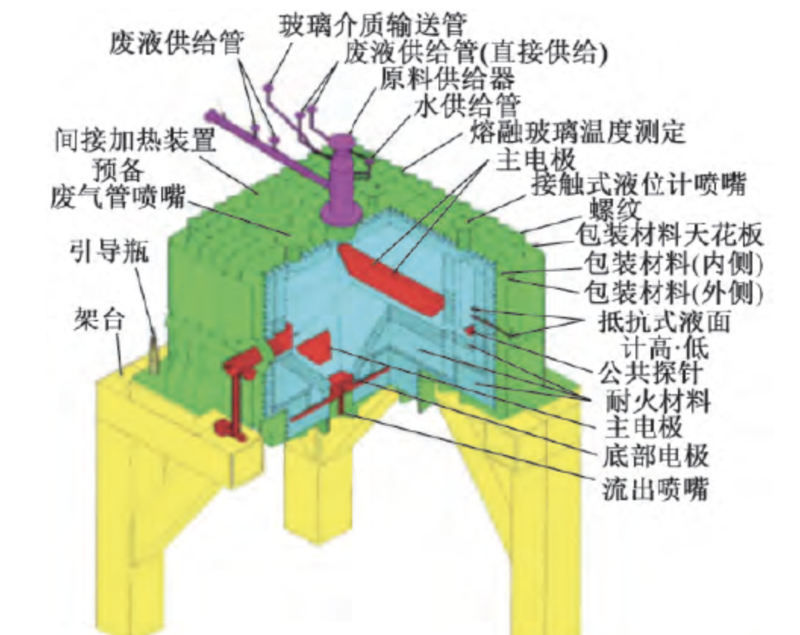

我们通常认为,除非经过特殊处理,玻璃通常是无色透明的。看似无色无味的玻璃实则一种固定放射性核素和阻隔核辐射的优良材料,在高放射性废物处理领域具有重要作用。要实现高放射性废物的玻璃固化,必须攻克源自国外的冷坩埚技术。冷坩埚是一种典型的外冷内热设备,其外壁由一圈圈冷却水管构成,表面温度维持在100℃以下,而内部液态玻璃的温度则高达1700℃。

冷坩埚玻璃固化技术被公认为当前世界上最先进的高放射性废物处理方法。据中国科学院院士、中国核工业集团有限公司首席科学家叶国安介绍,“这项技术的研发历程是从零开始,研发团队为此奋斗了近20年的时间。”

在核电站利用核能过程中产生的高放废物,具有放射周期长、辐射强度高和生物毒性大的特点,堪称核废料中的“极品”。如何确保这些高放废物不会对生物圈造成威胁,成为研发团队的核心关注点。原子能院的研发团队始终秉持着这一信念:“我们必须将高放废物的核辐射牢牢禁锢,以确保生物圈的安全。” 经过不懈努力,他们最终成功研发出一种独特的玻璃材料——这种玻璃通体呈现黑色,在阳光照射下会发出幽蓝色的光芒。

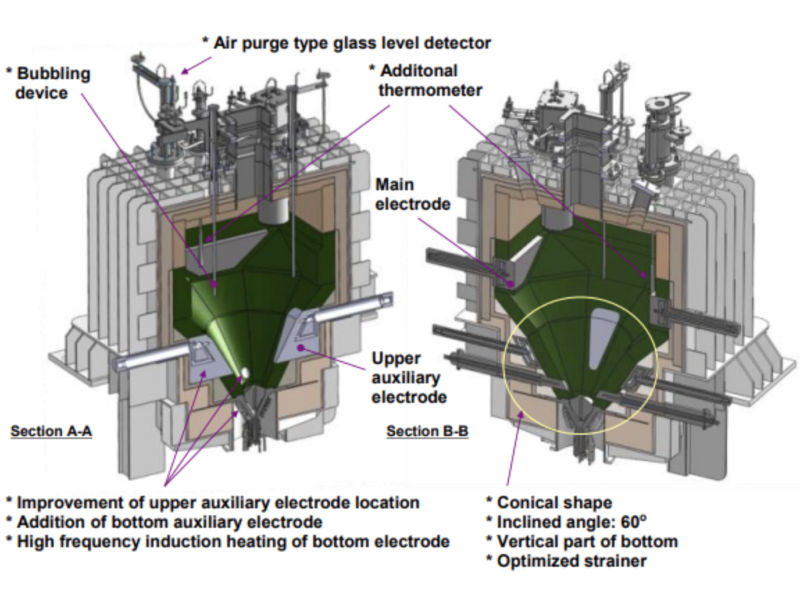

在冷坩埚运行过程中,熔融的玻璃接触到埚壁时,会形成一层类似“锅巴”的冷壳。据叶国安介绍,这一层冷壳能够有效地防止液态玻璃的高温对埚体材料造成损害。如何精确地烧制出这层“锅巴”是一门学问——若冷壳过厚,则会导致加热效率降低;若过薄,则无法为埚体提供有效的保护。因此,精准控制电磁加热的磁场分布成为团队面临的一大挑战。“冷坩埚通过电磁场来加热玻璃,然而磁场无法直接穿透金属埚壁,只能通过狭窄的埚壁缝隙进行传导。如果缝隙过多,将削弱埚体的结构强度;而缝隙过少,则磁场强度不足以实现有效加热。”

在科研过程中,各种制约条件紧密相连。坩埚直径、玻璃重量、开缝数量及缝隙宽度等参数需要全面考虑,任何细微失误都可能导致整体失败。自2006年至2014年,研发团队历经上百次实验与反复优化,最终成功开发出冷坩埚设备。该设备所生产的玻璃薄片不仅厚度适中且分布均匀,透明度高,堪称工艺上的杰作。2016年,中国原子能科学研究院成功研发了大型冷坩埚科研样机,为核废料处理技术带来了突破性的进展。然而,在科研团队充满信心之际,新的挑战却悄然浮现。

“随着我国核燃料燃烧率的不断提升,裂变过程中产生的钼、锆和镧系元素等物质也相应增加。”据原子能院冷坩埚研发项目的负责人鲜亮介绍,“这些元素难以在玻璃液中熔融,往往以单质或化合物形式存在,这会导致玻璃液析晶和产生黄色相位,进而堵塞出料口,严重影响冷坩埚的正常运行。”

“燃料燃烧率越高,放射性核素就越容易从玻璃固化体中逸出。” 鲜亮进一步解释道,“要确保放射性核素被有效固定,玻璃配方的选择显得尤为关键。” 高放射性废物包含超过30种化学元素,开发合适的玻璃配方不仅需要考虑玻璃基体对这些元素的包容能力,还需评估这些元素间的相互作用及其对玻璃固化体性能的影响。

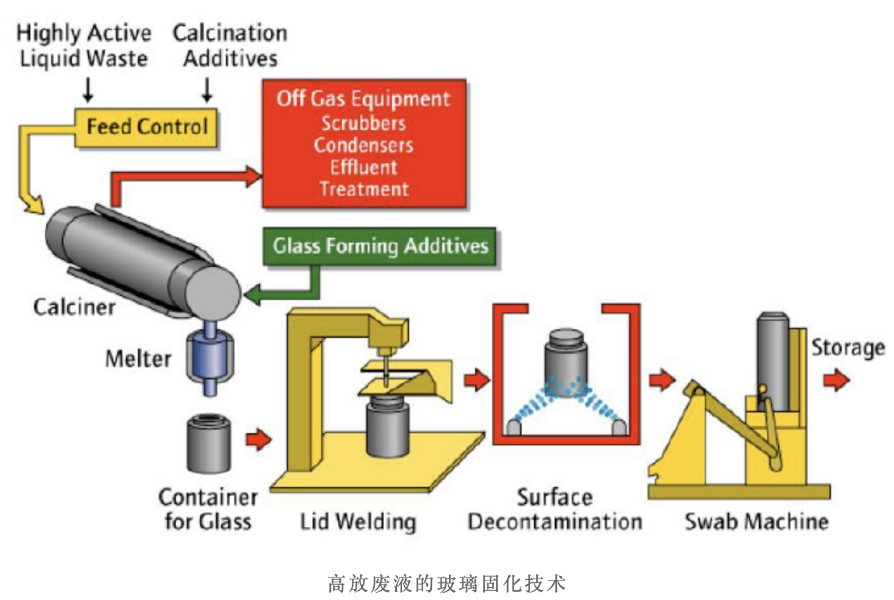

随着冷坩埚玻璃固化技术的研发逐步从科研样机过渡到工程样机,一系列复杂的工程技术挑战随之涌现。这台被誉为高放废物“炼丹炉”的先进设备,由回转煅烧炉和冷坩埚两大部分构成。在实际运行过程中,首先通过回转煅烧炉将高放废物煅烧转化,随后借助冷坩埚将其煅烧产物与玻璃基料熔融固化。鉴于工作环境的高放射性,这两部分之间的操作必须通过远程控制机械手来实现。

考虑到机械手的操作灵活性有限,为了便于远程控制,团队不得不对设备进行重新的模块化设计。回转煅烧炉和冷坩埚各自包含上千个精密部件,为确保工程设计阶段的成功推进,所有零部件都需要被打散、分类,并重新组合成数十个不同的模块。

以钼元素为例,这种在高放废物中广泛存在的物质,为设计更具包容性的玻璃配方提供了契机。钼元素在玻璃固化体中的结合度和稳定性与其固化体网络中阳离子场强及电负性密切相关。基于这一发现,借助原子能院多年积累的丰富数据库,我们成功解决了钼元素难以被有效囚禁的难题。

通过采用新的玻璃配方,钼元素不仅能够被更有效地包容,而且其结合度和稳定性也得到了显著提升。更重要的是,该配方不仅能更好地“消化”钼元素,还能增强对其他核素的包容能力。这一突破为处理高放废物提供了更加高效且可靠的方法,标志着我们在核废料处置技术领域迈出了重要一步。

项目团队持续投入大量精力进行设备外协加工,从进料控制、旋转煅烧、密封转接,到玻璃添加和熔融固化,每一个环节都进行了深入的研究和优化。在团队与外部协作单位的共同努力下,最终实现了设备的全面重构。尽管外观上没有明显变化,但样机内部已经焕然一新。经过90天的连续运行试验,优化后的工程样机表现出色,各项性能指标均达到了预期的设计要求,充分展示了该技术的可行性和可靠性。

根据中核智库的最新数据,截至2024年12月31日,我国大陆地区并网运行的核电机组总数达到58台,总装机容量为6088.094万千瓦。目前,在运、在建及已核准待建的核电机组共计102台,总装机容量达到1.13亿千瓦,连续两年稳居全球首位。

随着高放废物安全高效处理技术的突破,我国核能发展的潜力将进一步释放。在此背景下,“统筹强化关键核心技术攻关”与“推动科技创新和产业创新融合发展”的方针显得尤为重要。展望未来,中国核电领域的权威专家叶国安充满信心地表示:“只要我们坚定创新自信,就一定能够掌握核能发展的关键核心技术,牢牢将其掌握在自己手中!”

突破了复杂的技术要求,凸显了该团队在冷坩埚技术领域的高超工艺和深厚研究背景。这一系列成就不仅彰显了我国在核能领域的持续领先地位,也为我们未来的核能事业发展奠定了坚实的基础。这项突破性成果不仅展示了我国在核废料处理领域的卓越能力,也为全球核能安全作出了重要贡献。这一创新技术更是代表了我国在高放射性废物处理领域的重大突破,也标志着我国在核废料管理与处置技术方面达到了国际先进水平。

-

伊朗深陷严重的经济困境,货币里亚尔大幅贬值、通胀率飙升失控,

-

据最新一期《科学进展》杂志所刊载内容,加拿大麦吉尔大学携手美

-

长久以来,阿尔茨海默病被视作不可逆转的病症,然而美国科学家的

-

近日,第十七届中国商用显示品牌价值与创新应用评选(ICDA)

-

在全球消费电子和芯片代工市场占据重要地位的韩国科技巨头三星,

-

当地时间周三,意大利竞争管理局(AGCM)宣布,已下令Met