天津大学封伟教授团队从盐碱地植物“中亚滨藜”的耐盐机制中汲取灵感,成功研发出兼具高效光热转换与优异力学性能的分子太阳能热(MOST)织物。相关成果发表于国际材料学权威期刊《先进材料》(Advanced Materials),为下一代可穿戴热管理技术开辟了全新路径。

突破性能瓶颈:从“不可兼得”到“双优合一”

传统MOST织物长期面临光热性能与力学性能难以兼顾的难题:要么光热效率高但易磨损,要么耐用性强却升温缓慢。研究团队指出,开发“高效光热+可靠耐用”的复合型织物,对推动节能减排、提升医疗理疗便捷性具有战略意义。

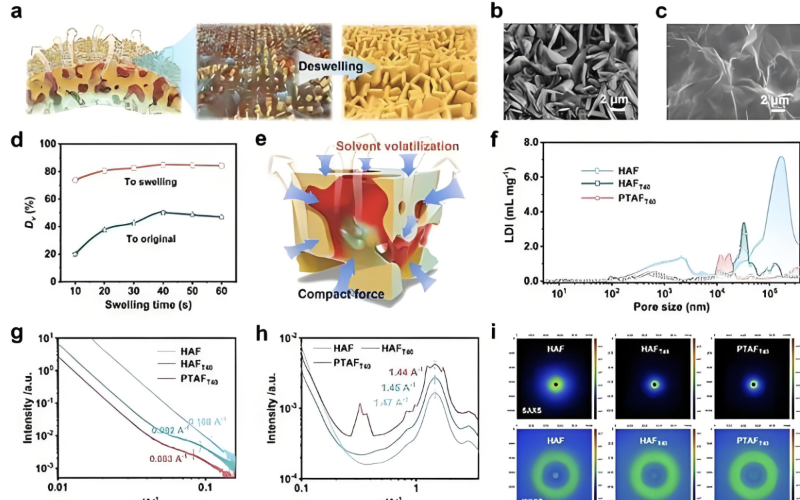

中亚滨藜的生存智慧为破解这一难题提供了关键线索。这种植物通过“溶胀吸盐-去溶胀泌盐”的动态循环,在盐碱地中实现盐分的高效排出与结构稳定。其“溶剂介导-溶质输运-可控结晶”的生物机制,启发了团队对MOST材料与织物界面适配的全新设计思路。

仿生光热织物工作原理示意图

仿生制造:晶体“外衣”赋予织物双重特性

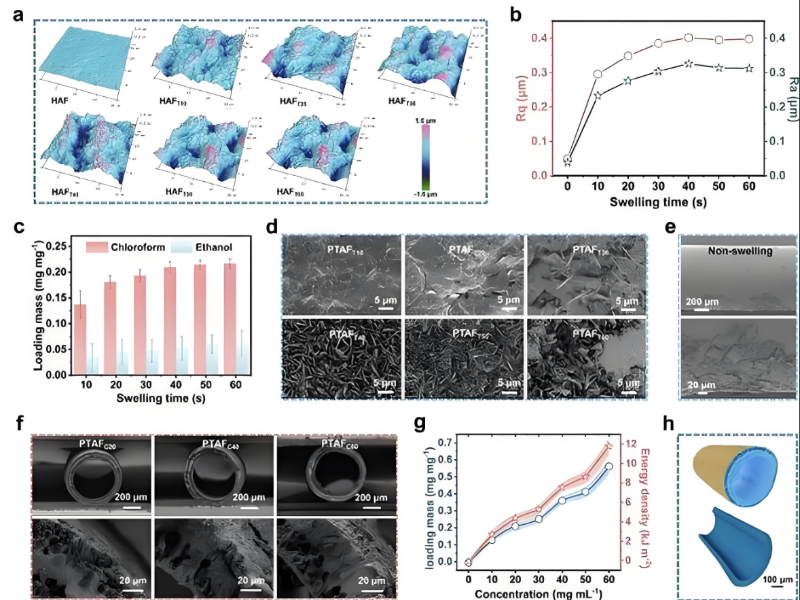

研究团队以热塑性聚氨酯中空气凝胶纤维为基材,通过“溶液浸渍-干燥结晶”工艺,在纤维表面构建了一层均匀致密的偶氮苯单晶层。具体而言,纤维先充分吸收偶氮苯/氯仿溶液并膨胀,干燥过程中偶氮苯分子被挤出,在表面形成晶体结构。这一过程不仅使纤维内部结构更紧密,还赋予其独特的光学响应与力学强度。

实验数据显示,新型织物在420nm蓝光照射下,70秒内升温达25.5℃;在-20℃低温模拟日光中,50秒升温21.2℃,光热响应速度远超传统材料。更关键的是,其耐用性实现质的飞跃:经50次摩擦、500次拉伸弯曲及72小时连续洗涤后,光热性能保留率仍超90%,彻底克服了传统MOST材料易脱落、寿命短的缺陷。

仿生光热织物工作原理示意图

多场景应用:从日常保暖到医疗理疗

该织物可通过调节光照强度精准控制释热温度(范围覆盖人体舒适区及理疗需求),既可作为智能服装的核心材料,实现太阳能驱动的日常保暖,也可定制为便携式热敷贴,为关节炎、肌肉劳损等患者提供无源理疗方案。

这项研究的核心,是将生物自适应机制转化为材料性能调控策略。封伟教授表示,仿生设计不仅为MOST织物的大规模制备提供了新方法,更推动了热管理织物的性能突破。未来,该技术有望广泛应用于智能服装、医疗设备、户外装备等领域,助力个人热管理从“外部供能依赖”向“太阳能高效利用”转型,为低碳生活与健康护理提供创新解决方案。

-

在上周加密货币市场遭遇“史上最大规模爆仓事件”后,不少此前盲

-

乌拉圭投资出口促进局发布报告称,截至今年7月,乌拉圭商品出口

-

10月12日,据CME“美联储观察”最新数据显示,美联储10

-

10月11日全球加密货币市场遭遇"黑色星期五",比特币价格一

-

英国萨里大学发布的一项最新研究显示,太阳能发电成本已降至历史

-

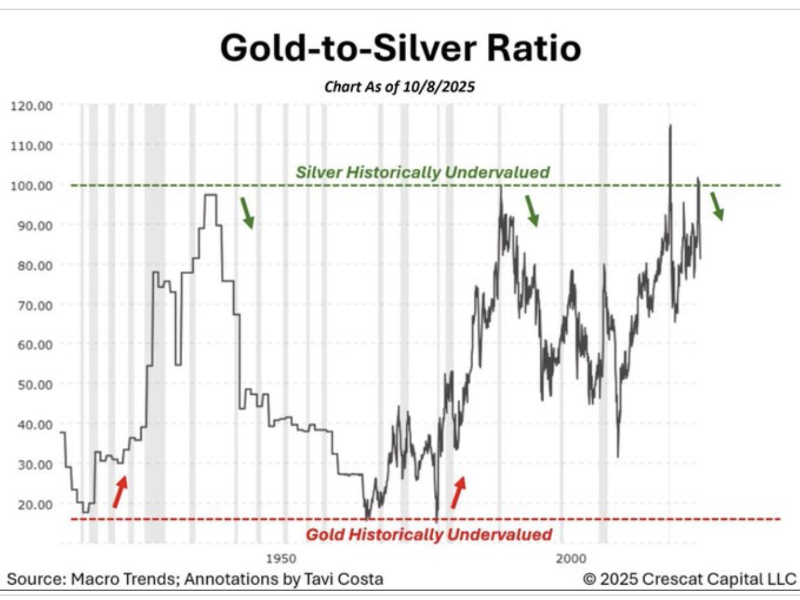

一周以来,国际金价出现了大幅度的上涨,伦敦金现货和COMEX